ВАНО… Ильич Мурадели

16 июля 2019 ● Журнал Клаузура

По-разному сливаются реки.

Широко и вольно, как Волга и Кама, незаметно и буднично, как Яуза и Москва-река… но в этом скромном месте, недалеко от Таганки, стоит архитектурный памятник сталинского времени — высотный дом на Котельнической набережной… на месте котельнической слободы старого московского посада, на месте лепившихся друг на друга по крутым склонам приречного холма одно-двух-трёхэтажных домиков, бараков, халуп со страшными и по форме, и по содержанию дворами — рассадниками клопов и хулиганья. На этом месте, почти в центре столицы, вырос в самом начале пятидесятых, при жизни их вдохновителя и по его приказу один из десяти запланированных и семи построенных в Москве высотных домов (со смертью вождя их строительство прекратилось — успели только семь). В этот дом, из которого был виден близлежащий за поворотом реки Кремль, вселяли советскую элиту, знать, знаменитостей… здесь жили артисты, писатели, художники, композиторы…

Власть заботилась о своём лице и престиже — не последнюю скрипку в этом хлопотливом создании лица играла «советская творческая интеллигенция». Приходится пользоваться терминологией тех времён, прошу прощения, а иначе ничего не расскажешь… Проще говоря, жили в этом доме многие замечательные люди, любимые публикой всех слоёв, замечательные творческие люди пока чудом уцелевшие от когтей режима, но он держал их всех на виду… подбросил вверх, как кошка пойманную, придушенную, но ещё не убитую мышь, подбросил и уж не боится потерять — никуда не денутся…

Сливаются реки и становятся одним целым, и не различить в потоке общем «своей» и «чужой» воды.

По-разному сходятся люди. Каждый старается самим собой остаться, хоть идут по жизни вместе… да не всегда это — по желанию… Бывает очень неравнозначны сошедшиеся величины… порой от этого трагедии случаются, порой счастье выпадает…

Вано Ильич Мурадели, конец 50-ых

В доме этом, на Котельнической, жил Вано Ильич Мурадели, настолько непонятый, неоцененный, закрытый людям, распевавшим его песни, что оторопь берёт от удивления и несправедливости… по-моему, вопреки общему мнению и кажущемуся преуспеванию — загубленная жизнь, растоптанный властью талант…

Должен заранее оговориться, что читателю, может быть, покажется — слишком часто автор употребляет «Я» да «Я», но не вижу другого способа рассказать о нём, о человеке, ставшем столь близким мне, таким дорогим… что не верю в его отсутствие на земле, рядом… До сих пор просыпаюсь внезапно утром оттого, что, кажется, звонит телефон, и я сквозь полусон ещё слышу его голос:

— Здравствуй, дарагой! Почему вчера не званил, что случилось? Забалел? Я валнавался! Наташка, гаварит: «Пазвани! Пазвани!» Звани, пажалюста! Не прападай так на целый ден… генацвале… харашо, что в порядке… жду тэбя севодна…

Это он с таким акцентом, когда очень волнуется, а так… говорит он красиво, правильной русской речью, по-московски акает, а уж выступает публично или в застолье (тамада, конечно) так, что заслушаешься… Он — то, что теперь называют «публичный политик»… таким его знают люди… И в творчестве, и в жизни… если для такого титана это не одно и то же…

Однако, по порядку.

Я знал песни Вано Мурадели, пел их…

Но знакомство с композитором Вано Мурадели будто заново произошло далеко от Москвы в рыбацком посёлке на берегу Азовского, ещё не изуродованного плановым хозяйством, моря, когда в нём было полно рыбы!.. Как и во всяком организованном советском хозяйстве, было место, где собирались люди. Для рыбаков — это, конечно, берег, на котором лежали перевёрнутые вверх дном с зимы колобухи, сушились сети, бродили гуси и утки, играли дети, загорали в сезон приезжие дачники, а вблизи, на воде бухты, закрытой косой, качались кормилицы фелюги, дожидаясь своего часа путины. Тут стоял врытый в песок, изъеденный ветром, волной, солнцем, просоленный, и потому не гниющий, кривой столб, а на нём хрипатый громкоговоритель-колокольчик — рог изобилия советской власти… Недаром же говорили: нечего есть, в магазине пусто — повесь авоську на репродуктор…

Дома за роялем, начало 60-ых

Колокольчик не умолкал никогда, и вольно или невольно, скорее невольно, люди воспитывались властью, поскольку память и сознание буквально забивались всем советским необходимым: новостями, достижениями советской промышленности, сельского хозяйства, международной политики, науки и искусства… Вот именно этот глашатай прогресса и прохрипел новую песню Мурадели «Бухенвальдский набат»… Надо сказать, в нашей немаленькой компании с явно профессионально музыкальным «креном», песня всем оказалась и по душе, и по вкусу, и по сердцу… Война не так далеко ушла… каждому было что и кого вспомнить и помянуть…

«Какой он из себя, что смог написать такую мощную песню?» Моё воображение рисовало его могучим, атлетом… Наивно, конечно, я и тогда понимал это, но так вот…

Сильная песня. Сильный человек только мог родить такую… и призыв «Берегите мир!» тогда звучал по-другому. Совсем по-другому… «Берегите, берегите, берегите мир!» Это было наше общее желание.

Мурадели, Мурадели, какой-то странный небожитель, наверное… С одной стороны «Москва – Пекин», «Партия наш рулевой», «Едем мы, друзья, в дальние края» — это по радио и телевизору с утра до ночи, а мы-то без принуждения, здесь на рейде, выйдя на баркасе ночью по лунной дорожке, распевали от сердца «Высоко летят под облаками и курлычут журавли над нами» и «Тропинка школьная моя, веди от самого порога», и «Опять иду я Подмосковьем, где пахнет мятою трава»… Извините меня, авторы стихов, я не забыл про вас, это песни потеряли ваши имена, потому что все стали НАРОДНЫМИ, безымянными — ни композитора, ни поэта — гордитесь!.. Кто сильно заинтересуется, найдёт ваши имена в сборниках и песенниках…

Что ни песня — вслух и для всех! Потом стали говорить «шлягер» — враньё всё это на немецкий лад! «Шляген», значит: бить! И били и бьют песнями по мозгам, по душам, по карманам!.. А эти все из другой “оперы” — эти песни не били, они за нас говорили — все! И пели их с энтузиазмом неподдельным, настоящим. Их и называли «массовые песни советских композиторов», и песенники выпускали миллионными тиражами, а всё не хватало…

Если бы смогли бы мы перенести свои души туда, обратно, назад на полвека, то и не дискутировали бы о том: правда это или не правда! Так было! А смелым сегодня задним числом совсем другая стезя — им веры нет ни тогда, ни сейчас… это моё убеждение, простите.

О том, чтобы увидеть этого замечательного человека, я уж не говорю!— Познакомиться с ним, я даже и не то, что не мечтал — не мыслил, всё равно, что о встрече с марсианином думать в те годы, когда ещё и Гагарин не летал… Но имя-то знали все. Вано Мурадели. Конечно, знали.

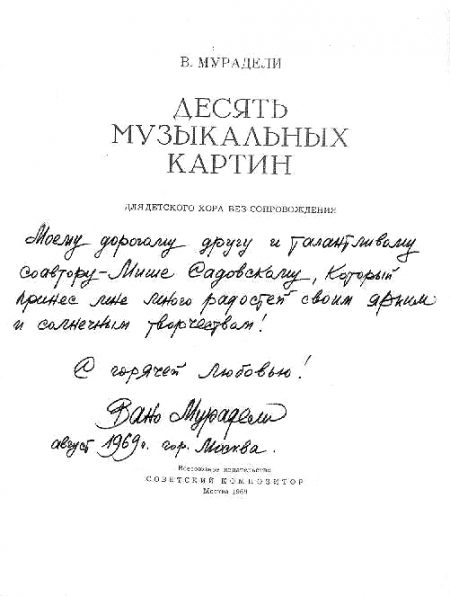

Прошло лет шесть. На мои стихи многие композиторы уже писали свои вокальные сочинения, было и несколько известных песен… Всё это так или иначе звучало, издавалось… И вот заведующий редакцией музыкального издательства Ростислав Бойко, сам очень интересный композитор и мой соавтор, позвонил мне и попросил принести стихи для хорового цикла… побольше, чтобы можно было отобрать… Я думал: он для себя просит… отдал и забыл… а через полгода примерно он при встрече сказал мне, как бы мимоходом: «Помнишь, я у тебя стихи просил? – и не ожидая ответа: — Мурадели цикл хоров написал… Я заказал ему… очень неплохо получилось. Интересно… позвони ему… вот телефон… служебный…»

Что? Кто?! Мурадели? Какой Мурадели? Может, я не понял? Но другого Мурадели нет…

— А! — сказал мне в трубку женский голос. — Да, да, меня предупредили о вашем звонке. Вано Ильич просил вас заехать. Вам удобно завтра в час дня — у него приём начинается, а сегодня депутатский день — он занят… Меня зовут Анна Моисеевна… я его секретарь… пожалуйста… адрес знаете?…

О своих чувствах и переживаниях умолчу — это в другой раз. Может быть, доживу до мемуаров, а сейчас о нём, о Мурадели.

В приёмной Председателя Союза композиторов Москвы было не то что многолюдно — тесно, люди ждали приёма. Очевидно, я от волнения был совершенно зелёного цвета, потому что Анна Моисеевна прежде всего поинтересовалась, как я себя чувствую и не дать ли мне валерьянки… Она тут же отправилась в кабинет, через несколько мгновений распахнула дверь и громко объявила: — Проходите, Вано Ильич ждёт вас. — Я был смущён до предела, мне было неудобно перед этими ожидавшими приёма людьми. Я вообще ещё не перевёл дух и не готов был предстать перед самим Мурадели!

— Дарагой! — услышал я с порога. — Как харашо, что вы зашли! Спасибо! Генацвале! Прахади, прахади! — он вышел из-за стола, положил мне руку на плечо, прижал к себе и сказал совершенно по-другому, не торжественно и очень серьёзно: — Спасибо тебе за стихи, дорогой. Я очень старался. Говорят, получилось… твой друг, Слава Бойко, замечательный парень, он мастер… — Мурадели поднял палец. — Сказал, что издавать будет… хочу тебе показать… Знаешь, что приходи ко мне, пожалуйста, домой — вот телефон… наверное, в десять буду дома. Не поздно? Раньше не получится… заседания… а… сейчас не могу… люди ждут… извини… ты видел… договорились? Ах, как хорошо, что ты такой молодой!..

Я ничего не понял. Только слова его запечатлелись навсегда, и лишь потом они приобрели смысл и цвет. Я испытывал неловкость, проходя мимо ожидавших в приёмной, — почему они так провожают меня взглядами, я сомневался — не спутал ли Мурадели чего-нибудь, зачем ему хоры для детей а cappella, и на мои стихи? Видно, от сомнений такого рода мне никогда не отделаться…

С женой Натальей Павловной

Дверь в квартиру открыла Наталья Павловна… оказывается, её я встречал прежде, только не знал, что это жена Мурадели, она приезжала в издательства, на Радио по делам мужа… грузная, простое русское лицо… А в глубине прихожей уже звучал голос:

— Кто пришёл? — я назвался. – Захади, дарагой! Наташка! Этот же тот самый великолепный поэт! Я тебе о нём говорил! – от таких слов я снова впадаю в тихую панику (не привык ещё к гиперболизированной цветистой речи Вано), а на пороге комнаты появляется могучая фигура человека в борцовской белоснежной майке, тренировочных синих брюках и с сокрушающей улыбкой… И я включаюсь — у меня внутри возникает «Бухенвальдский набат»! Мелодия сливается с обликом автора — всё становится на свои места. Я начинаю успокаиваться под его рукой, лежащей на моём плече, под его взглядом на меня сверху вниз (и в прямом и в переносном смысле), под его вопросами вперемешку о доме, о детях, о книжках, о гонорарах… о задумках… — Понимаешь, вчера особенно много народа было… все просят, все просят… работать надо… помогать людям надо… Одна женщина пришла прямо с чемоданом с вокзала — ночевать негде, сын одно очко в институт не добрал, одна воспитывает… Опять Мурадели… Ты не приходи больше в кабинет — только домой, а то подумают люди, что я рабочее время на свои пустяки трачу! Ладно?..

Середина 60-ых

Так начиналось знакомство. Дружба, на которую невозможно было не ответить. К сожалению, она длилась всего несколько лет… до его последнего, трагического, мига на земле… Но каждый день этих лет, интенсивного, я бы сказал, общения просторен и поместителен, как сам талант Мурадели — во всём: и в творчестве, и в стремлении жить…

Это произведение (хоры без сопровождения для детского хора) оказалось удачей композитора: «Ручей», «Бродят шорохи», «Облака», «Глядится в лужи, застеклённые красавица весна»… Красивые мелодии и такое прозрачное хоровое изложение… такое удобное и напевное голосоведение… это был совершенно неизвестный Мурадели. Он очень мало до того писал для детей, а чисто хоровой музыки, хоров без сопровождения совсем, по-моему, не сочинял… Возможно с годами у него накопилось столько невысказанной нерастраченной нежности, чистоты, столько воспоминаний, связанных с детством, семьёй, родителями, что возникла необходимость поделиться… Он словно выплеснул на ходу, чуть качнувшись, из полного сосуда свежего, ароматного напитка…

Во время записи на Радио «Десяти картин» Детским хором Соколова,( Детским хором Института художественного воспитания Академии Педагогических наук под управлением профессора Владислава Соколова —это он так длинно официально назывался )… ребята устали… они переволновались — сам Мурадели придёт на запись… Его присутствие в любой аудитории, на концерте, в театре придавало значимость происходящему — он был «высокий гость»! А тут половину материала записали и скисли… Но вот Вано говорит своему другу, потихоньку, на ушко:

— Слава, уступи мне место, на минутку… — он встаёт за пульт. — Ребята, сейчас я вам, что скажу… — все напряжены, ждут… — вы замечательно поёте! (Вано выдерживает паузу, обводит всех ребят взглядом) Сейчас посмотрим, как вы пьёте чай с пирожными! Все в буфет!…

Как волшебно он зажигает аудиторию своей энергией, темпераментом, как весело, цветисто и уважительно говорит об авторах, о нас, без бахвальства и фанфаронства, как объясняет ребятам, что хотел выразить, и как надо спеть… и как оживают, и поют после этого ребята! «Без вас же ничего не получится, и никто не узнает, что хотели сказать людям поэт и композитор!» Они поют, как говорят профессионалы, «на раз»! С первого дубля!.. Получается прекрасная запись! Она до сих пор жива и звучит…

А мы выходим последними из ДЗЗ (Всесоюзного Дома Звукозаписи) за шумной ватагой хористов… Два огромных таланта — Владислав Соколов и Вано Мурадели, два соученика по консерватории Слава и Ваня… Солнце уже на закат… сосульки тенькают, тихо… воскресенье… пахнет весной… Так отрадно и радостно… сделана огромная работа… огромная не только по размеру… И вдруг Вано говорит, обращаясь ко мне:

— Мы со Славой умрём, — я начинаю возмущаться, — погоди… а ты о нас напишешь, и об этой записи обязательно… обязательно напиши… как великолепно ребята пели, какие у нас прекрасные дети… и как мы вышли вместе втроём, и как сосульки тенькали…

Мне кажется (да и тогда я это чувствовал), что обращение его к детям под конец жизни, отнюдь не случайно — он хотел высказаться откровенно, чтобы ничто его не сдерживало, ничто не мешало, высказаться, не оглядываясь, открыть душу и поведать миру свои музыкальные идеи и пристрастия. Лучшей возможности, чем писать в таком случае для детей, — не придумать. Не знаю, сам ли Вано Ильич добрался до этого, подсказали, может быть, редакторы, критики, или он подсмотрел эту стезю, анализируя окружающий мир искусства… ведь не секрет, что многие талантливые авторы, особенно в литературе, не имея возможности в те годы писать открыто, ушли в «смежные» области и жанры творчества — в переводческую литературу, литературу для детей, музыковедение, литературоведение — это давало во-первых, возможность работать, зарабатывать своим творчеством, во-вторых, работать честно…

Сразу же скажу, что мои ощущения в дальнейшем подтвердились неоднократно и в совместной работе, и в обращении Вано Ильича к новым авторам за детскими стихами — он последний год жизни, в основном, писал только для детей и написал очень много.

Легенда о его всесильности и доброте опережала намного его действительные возможности, но его вера в то, что он творит, именно творит, праведное дело, страсть, с которой он бескорыстно и радостно помогал людям, открывали перед ним такие двери, что только диву даёшься…

— Знаешь, я NN квартиру выбил в Моссовете, он же с соседями жил! Как может композитор с женой и дочкой жить с соседями? Где работать?..

— Он теперь по гроб жизни Вас благодарить будет! – ассистирую я Вано Ильичу.

— Нет, ты не прав! Ненавидеть станет!

— Как это? – перебиваю я.

— Очень просто! Его будет мучить мысль, что я ему добро сделал, и люди это знают!.. Только он не знает, что я-то по-другому не могу… он же у нас в Союзе композиторов, в Московском — они же все мои дети… они же меня выбрали… как же я могу по-другому… Знаешь, — добавляет он с грустью, — скоро им чешские унитазы доставать буду… я всё могу…

Что это? Поза? Игра на публику!? Зачем ему это при его славе и всесилии? Может быть, это «синдром голода», как я его называю… Не могу до сих пор (а с войны-то полвека прошло), не могу выбросить даже корочку, внутренняя память тех лет, когда я пух от голода, удерживает меня от этого…А ему досталось от всесильных. Это его вместе с Шостаковичем и Прокофьевым тогда, в постановлении ЦК и после, учили писать музыку малограмотные вожди пролетариата… и никто не вступился! Никто! Не заступились — отступились. Руки подать не хотели — боялись. Не осуждаю — но и вычёркивать не след… Не все такими пугливыми были… есть примеры… «Сороковые роковые» его не помиловали и семью его — и Наталью Павловну Шиловцеву, и дочь её, его падчерицу, причисленную к делу врачей… он умел ценить верность…

Вано Мурадели, Георгий Свиридов, Дмитрий Шестакович. Начало 60-ых

Многие считали его пропагандистом режима, чуть ли не сталинистом, многие боялись и ненавидели. Он это чувствовал и знал, но при мне никогда не заводил об этом разговора. Он был «застёгнут на все пуговицы». Доступа в его душу, думаю, не было никому… может быть, с какими-то ближайшими, неизвестными мне людьми, он был откровенен… Мурадели всегда был окружён людьми, потому что притягивал своей неординарностью, вызывал даже любопытство, многих, желавших «попользоваться им», притягивал своим положением. Он всегда выделялся даже своей осанкой, буквально княжеским видом. Но повторю: напрасно мало знавшие его люди принимали его публичную открытость, умение превосходно общаться с любой аудиторией за открытость души. Он был умён, чувствителен, тонок и великолепно играл очень шедшую ему роль…

Сегодня уже не проверить, но я должен рассказать об этом. Со слов Вано Ильича, разумеется… Читатель сам решит — правда ли это…

В кабинете Вано (так его все называли за глаза: Вано… или Ваня) стояла стеклянная немецкая горка… шкафчик, проще говоря, со стеклянными же полочками внутри… на которых разложены были разные удостоверения и значки — не праздная коллекция, а действующая, так сказать… Предметов было — тридцать два! По количеству общественных нагрузок композитора! Ко всем он относился весьма серьёзно, не отлынивал, не откручивался, удивительно, как находил время… Например, он был шефом интерната и раз в месяц посещал школьников, помогал им организовывать экскурсии, доставал автобус для поездок и т.д., был ректором Народного Университета культуры и раз в месяц или два читал лекции, был почётным пограничником — тут же лежала его медаль… Почётным чекистом…

«Почему говоришь?… Я их уважаю, чекистов… — Вано волнуется…— Уважаю, но не всех!.. Уже после «Москва-Пекин»… я думал: всё, отпустили меня… Нет… мне мой знакомый чекист рассказал потом, когда Сталин умер… Он на Лубянке работал… Т. была его фамилия… он очень мои песни любил… У него стопка ордеров лежала… в столе… в ящике… на арест… стопка подписанных ордеров, понимаешь… Каждый день приносили, каждый день он отдавал часть… а мой каждый раз вниз перекладывал… Как дойдёт до него очередь — вынимал, и вниз… Рисковал, конечно, страшно… Полтора года перекладывал… пока Сталин умер. И всё остановилось, понимаешь?».

Как, зная это, было жить? Служить той власти, от когтей которой едва уцелел? Случайно. И почему этот человек перекладывал клочок бумаги, ценой в человеческую жизнь, рискуя собственной?.. Почему?..

Однако, и это неспроста. За все годы кровавой бойни советского геноцида ни один член союза композиторов не был репрессирован!!! Сомневающиеся могут проверить по документам. Всё точно. Огромная заслуга в этом Тихона Николаевича Хренникова — Председателя союза композиторов СССР за всё время его существования с первого часа до последнего!!!

Я рассказываю то, что поведал мне Вано о своём избавителе, и не знаю: делился ли он этим с кем-нибудь ещё… потому и рассказываю… похоже очень это на правду, на поразительно неправдоподобную правду. А я до сих пор не понимаю умом, как это было возможно, но сердцу — верю… оно начинает болеть, каждый раз, как вспоминаю об этом… а забываю ли?…

Падчерица Вано умерла в сорок. Сразу почти после реабилитации. На сердце у неё был рубец от инфаркта тех лет…

Когда скончался Вано… и на его сердце нашли рубец от инфаркта тех лет. Тогда инфаркты переносили на ногах… и никто не знал об этом…

Он никогда не жаловался… и в последний год, когда постоянно болело и ныло сердце… от переутомления, наверное… а может, оттого что он видел со своей вершины дальше и глубже простых смертных… но ясно было, что он устал.

— Зачем вам это всё, дорогой Вано Ильич! Зачем? Если машина к половине девятого подкатывает к подъезду и увозит вас, а привозит к полуночи — и вы не пишете! А вам сочинять надо! Вы же композитор!

— Не понимаешь! — сердится Вано. — В воздухе пахнет грозой…

— Вань, а Мишка-то прав… Меня не слушаешь… – дальше бы хорошо привести фразу Натальи Павловны целиком, не обрезать смачной концовки… да больно часто теперь этим («ненормативной лексикой») грешат авторы… а я не придумываю. Вано смягчается.

— Вам хорошо говорить… – миролюбиво соглашается Вано, — а я не имею права — людям помогать надо и музыкой, и делами… работать надо!..

И он работал, как каторжный. Работал не жалеемый и не сохраняемый властью, а подгоняемый ею, понукаемый, поощряемый. Она использовала его имя и талант, чтобы показать, что такие титаны верят ей, поддерживают её, работают на неё… а он не сопротивлялся?.. он должен был играть в эту игру – «отрабатывать», чтобы остаться на достигнутой высоте, которая позволяла ему делать много хорошего людям. И поступал так, как считал необходимым, в ущерб своему творчеству и здоровью…

Не могу найти в истории примера такой власти, которая бы пеклась о здоровье своих композиторов, поэтов, художников… Но советская — любой даст фору в этом! Никто и никогда не сказал ему и не приказал сверху: «Ты композитор! Потрудился на общественной, на политической ниве — поработай теперь, как композитор. Это же твоё предназначение на земле! Ты же с детства мечтал об этом! В пять лет объявил публично, что будешь композитором!… Мы побережём тебя! Отдохни — твой отдых — твоя творческая работа!…» Это я кричал… и тогда, и до сих пор всё в душе кричит до сего дня… его только рвали на части, а порой приказывали ещё: «Надо написать!» И всё… чаще всего дежурную песню…

Может быть, ему это было по душе? Ну, хотя бы сначала? Кому не лестно быть так востребованным?..

И он написал столько песен-агиток, которые умерли ещё при его жизни и принесли ему нелюбовь. и даже презрение, многих коллег и многих людей… Зачем всё же он служил этой страшной власти… Сколько раз обещал себе и клялся родным и близким, что всё бросит, оставит все посты и вот просто со следующего понедельника уйдёт в сторону — но это говорилось много раз, «Буду работать, писать буду»! — и так и не случилось…

Не сравниваю, но… Александр Сергеевич Пушкин так презирал и тяготился высшим светом… и не мог жить без него!

Может быть, он так был отравлен ядом власти или верил, что владея ею, сможет принести пользу… кому? Он никогда не притеснял людей и, действительно, пользуясь своей известностью, своими постами помогал многим… Я другого никогда не слыхал… иначе ради чего он так сознательно бросил свой талант в эту Геенну Огненную?

Звонок по телефону. Об одном известном композиторе фельетон в «Правде», если не вмешаться, пропадёт человек. В те годы такое публичное бичевание в главной газете партии значило — приговор. И Мурадели сам тут же звонит по телефону домой партийному чиновнику, чей портрет носят на демонстрациях, и «решает вопрос». Так вот, как это бывает! Присутствовать при таком — для меня потрясение… Значит, и Иосифа Бродского можно было спасти одним звонком… это те же годы… Не нашлось такого человека… А как же вообще спастись от этой власти?..

Много позже, лет через десять-двенадцать я познакомился с замечательным человеком, боевым лётчиком, писателем, Героем Чехословакии Дмитрием Яковлевичем Зильмановичем и услышал от него ошеломившую меня формулу. Он в сердцах всегда говорил, а порой недопустимо громко и публично: «Я за Советскую власть, но без большевиков и коммунистов»! Этот его выведенный парадокс настолько точно передавал пьесу абсурда, разыгрывавшуюся кругом, в которой мы были статистами поневоле, что первоначальная вспышка некоего веселья при её провозглашении сменялась комком в горле…

Так жил Вано. Считая себя настоящим коммунистом, он же даже был членом идеологической комиссии ЦК КПСС (был такой ужас!), и тихо ненавидя власть, на которую работал и представителем которой являлся. Он всегда жил в напряжении, казался внешне спокойным (так было надо), улыбался, мог своим обаянием покорить любого человека, буквально любого, с любым найти общие интересы и поговорить по душам, а внутри этого, казавшегося благополучным, сытым, довольным судьбой человека всегда бушевали нешуточные страсти. Драма его жизни в те годы, когда он был у власти, не имела внешних признаков. Он всё прятал внутри. Это было очень трудно — ведь безо всякой разрядки. Оттого и не выдержало сердце, разорвалось, в конце концов…

В самой середине шестидесятых, когда зашёл очередной полуночный разговор о недавнем прошлом, о вожде всех народов, Мурадели вдруг спросил в лоб: «А ты знаешь, кто такой Сталин?» – ответом было молчание. Каждый знал о нём своё. Вано взял листок бумаги и своим удивительным каллиграфическим почерком вывел крупно: «провокатор». Показал написанное. Молча порвал у нас (Наталья Павловна и я с женой) на глазах. Сложил клочки в хрустальную пепельницу и поджёг. Это не кадры из безвкусного кино. Он больше ничего не сказал. Боялся произносить вслух… Его телефонная трубка и «жучки» в стенах, конечно, слушали все шорохи квартиры круглые сутки…

«Ты знаешь, я новую песню написал. Сейчас покажу. Не удивляйся. Для Института переливания крови. У них конгресс. Международный… Просили… очень… Сверху звонили… Это важно — переливание крови. Я туда ездил специально… столько людей они спасают! Никто ещё не слышал. Сейчас, Наташку позовём, что моя КГБ скажет? Она главный цензор!» – не всякому по плечу такая шутка… Он усаживается за рояль, оборачивается ко мне, протягивает руку, растопыривает пальцы:

— Это разве руки пианиста — это руки танкиста… Один палец две клавиши нажимает… — это он кокетничает слегка — играет хорошо, чисто… а поёт! У него же настоящий оперный голос, баритон очень красивый, сочный, он когда в Московской консерватории учился по классу композиции у Бориса Шехтера и Николая Мясковского, его сманивали на вокальный факультет — предлагали певцом стать (он в ранней молодости в Кукийское музыкальное училище в Тбилиси поступил по классу вокала!) – так поёт, такие обертона, что стёкла в окнах резонируют… и песня хорошая. Мелодия, как всегда простая и доступная, и правда в его фразе музыкальной, и естественность, и стихи хорошие…

— А зачем вам это, Вано Ильич, дорогой!… — он хмурится…

— Я не думал, что ты такие вопросы задавать будешь! — он сердится. — Люди просят, понимаешь? Работать надо. Люди просят — помогать надо… Знаешь, почему мои песни поют? Потому что я знаю, о чём люди думают, что хотят… я поэтому коммунист и Народный артист… Я самый настоящий народный… вот смотри… Ленинскую премию получила… певица… мои песни поёт! Она получила, а я нет (в его голосе обида и горечь – совсем по-детски)… а кто премии выдаёт…

— Вано Ильич, так вы же сами в этом Комитете по Ленинским премиям!

—

Нет. Не путай… пожалуйста… не везде Вано!..

Он по-детски обидчив, наивен, а порой даже кажется беззащитным… может, только перед близкими… Я слышу в его рассуждениях что-то очень знакомое… Боже! Это же мама моя объясняет мне суть происходящего: «Идея-то хороша, а люди её, к сожалению, искажают, уродуют!»

Да. Да. «Мама, мамочка. Что же это за идея такая, что её можно так искажать и уродовать, что кровь рекой льётся? И кому она нужна, такая идея?» Но я не говорю этого Вано, это я говорю маме…

— Почему ты один приехал? — хмурится Вано. — Больше без жены не приезжай! Семья — это счастье…

—

Хорошо…

— Она должна знать, что мы пишем… народ должен знать… — я не возражаю. Вано молчит. — Бог не дал мне сына… если бы у меня такой, как ты был… — у него на глазах слёзы…

Писать о близком человеке всегда непередаваемо тяжело, но это суть писательского ремесла: раскрывать душу, прежде всего свою. Это, наверное, о творческих людях: «на миру и смерть красна»…

В один из вечеров обязательная встреча совпала с трансляцией хоккейного матча на первенство мира. У наших игра не шла. Они проигрывали… Вано смотрел телевизор, когда я пришёл…

— Сегодня работать не будем! Не могу! Ты посмотри, как они играют! Халтура! Если бы мы так писали, разве бы нас народ понял?… — он расстроен до такой степени, что приходится вмешиваться Наталье Павловне:

— Вань, если ты не перестанешь нервничать, я этот е…ный телевизор на …й выключу! – она любит выражаться по-народному, крепко и просто…

— Нет. Досмотрю этот позор… обязательно…

Матч кончается заполночь. Вано расстроен. Он долго молчит. Мы сидим в столовой за вечно накрытым столом огромного размера… Вано встаёт, молча уходит в кабинет и возвращается с толстой «общей» тетрадкой… раскрывает её и замедленно, выговаривая каждое слово, несуетно читает по-грузински…

— Я тебе сейчас переведу… это стихи мои… я ещё в Тбилиси писал. На втором курсе… и сонеты у меня есть… знаешь… ну, это потом… — он начинает переводить, будто читает заранее приготовленный подстрочник… некую легенду гор, другой жизни, может быть, другой планеты… И мы забываем обо всём — потому что это не баловство любителя — это Стихи! И становится ясно, откуда у него придирчивость к каждому слову и слогу — он и себе спуску не даёт, и чувство языка его не с неба упало — это годы труда! — Мы с тобой сделаем книжку… я уже звонил в издательство… московское… хорошее… добро получил… теперь надо книгу делать… будешь переводить… я им сказал… что ты переводить будешь… — он сразу всё определяет на практические рельсы…

Неожиданностью своих решений не раз ставит в тупик.

«Почему я? Разве у него нет лучших переводчиков?» Но оспаривать его решения не всегда приемлемо — порой опасно. Сердится он темпераментно. Иногда зло. Не терпит возражений — может, это от высокого кресла, в котором сидит…

Он сосредоточен, кажется, несколько отключился. Разговор идёт сам по себе. Но он всегда присутствует внутри его, и всё равно им руководит. Он прирождённый лидер и, конечно, «продукт эпохи», как пишут журналисты, — он не мог быть другим! Но… его деликатность, природная крестьянская хватка и понимание жизни дают ему возможность участвовать в диалоге, как бы с двух сторон одновременно. Он умеет «вычислить» интерес собеседника, и никогда не давит его своим авторитетом и весом…

Пример? Его разговор с Владимиром Заком. Я писал об этом замечательном музыканте, учёном, моём педагоге и друге…

Звонок застал его дома… звонок самого Мурадели! И разговор запоминающийся. Не дословно, но близко к оригиналу воспроизвожу, беру на себя такую смелость, поскольку очень хорошо знаю и одного, и другого.

— Дорогой Владимир Ильич, не удивляйтесь, это с вами говорит Председатель Московского Союза композиторов Вано Ильич Мурадели…

— Да… Вано Ильич… я удивлен, но внимательно вас слушаю… – отвечает Зак.

— Я приглашаю вас к себе на работу, в Московский Союз… в качестве музыкального критика…

— Но… Вано Ильич… я… я в детской музыкальной школе работаю… а критики… критики должны быть зубастыми…

— Дарагой! Паслушай… ты напрасно са мной споришь… я очень сильный, я гиревик, панимаешь, аба мне даже писал журнал «Здаровье», у нас адин такой в Союзе кампазитарав, мы с табой в разных весовых категориях… а то что в детской музыкальной школе работаешь — очень харашо… значит детей любишь, значит, у тебя душа нежная, а мне нужны нежные критики… панимаешь?!. — и вопрос был решен…

Талантливейший музыкант был поднят на то место, которое больше соответствовало его возможностям. Ведь в ДМШ он оказался волей судьбы, спасся там от власти в страшном 1951 году… А какой был не страшный?..

Я спорю с Вано Ильичём из-за слова, строчки. Он обижается, когда я упрямлюсь, а он переубедить не в силах, и вот чувствую, что ещё чуть… и поссоримся… отступаю… как он радуется! Да Бог с ним, с этим словом, сберегу до другого раза, в другую строфу вставлю… «Дружба и братство/ Дороже богатства…» да уж, конечно, дружба с самим Мурадели… в этом разливе мелодий, в этой не мерянной глубине чувства, куда тебя приглашают жить не ради праздности и ветреного транжирства… Его фантазия по-детски непостижима, его планы реальны и грандиозны

Действительно… давайте процитируем самого Вано Мурадели, книгу «Из моей жизни»

«В 1913 году (Вано родился в 1908) в день окончания гимназии, мой старший брат Гиго пригласил к нам домой своих товарищей по учёбе. За дружеским столом Гиго предложил им послушать «Серенаду Дон-Жуана» Чайковского».

— И знаете, кто исполнит Серенаду? — обратился он к друзьям. — Наш Ванечка.

Друзья удивлённо переглянулись. Ведь все знали, что младшему брату всего лишь пять лет. А Гиго продолжал:

— Хотя Ванечка говорит только по-грузински, он будет петь «Серенаду» на русском языке. И если в его русском произношении не всегда будет соблюдена точность, пусть дорогие слушатели будут снисходительны к юному певцу.

Гиго взял мандолину. Он превосходно играл на ней, хотя и по слуху. Когда дебют маленького певца закончился, один из гостей спросил его:

— Слушай, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?

— А как называется тот человек, который придумал эту песню?

— Композитор.

— Вот я и хочу быть композитором.

— Все рассмеялись.

Этот эпизод, героем которого, как вы уже догадались, был я, не раз рассказывала мне моя мать.»

Придётся прибегнуть к ещё одной цитате. Очевидно, фигура Мурадели столь велика, что мне трудно одному описать её — обычно я не прибегаю к цитатам. Вот, что пишет о Вано Ильиче в предисловии к книге воспоминаний и статей о нём его друг и руководитель Тихон Николаевич Хренников:

«Вано Ильич Мурадели… Имя — значительное не только для истории, но и для сегодняшнего дня советской музыки.

Все, кто знал Вано Ильича, помнят: с юных лет этот пылкий музыкант был одержим искусством. Для этого композитора не существовало «избранных жанров». С равным увлечением он мог работать над симфонической партитурой, помогать режиссёру ставить свою оперу, дискутировать с поэтом-соавтором, какое слово лучше подобрать к данной песне.»

Тихон Николаевич, несомненно, абсолютно прав, и его мнение авторитетно, но, наблюдая за Вано, могу сказать, что под конец жизни, во всяком случае, он больше всего думал об опере.

Выкраивая крохи времени на творчество, не отдыхая, а посвящая отпуск работе, работе композиторской, он всё время возвращался и мысленно и в попытках сочинять — начать новую оперу… Он мечтал завершить трилогию… может быть, эта мечта не сразу пришла к нему, а по мере творческого движения… в последние годы она стала буквально всепоглощающей…

«В 1940 году я задумал написать оперу «Чрезвычайный комиссар» (Либретто Г.Мдивани). Первая картина была сочинена в том же году, она передавалась по радио,» — это пишет сам Вано Мурадели в своей книге. А дальше — война, Ансамбль Военно-Морского Флота, демобилизация в сорок четвёртом, Вторая симфония… в сорок шестом опера была завершена, в сорок седьмом представлена публике в Большом театре под названием «Великая дружба». Что было дальше, читатель знает… Постановление ЦК, ставшее знаменитым, где громили писателей и самых именитых композиторов Шостаковича, Прокофьева и Мурадели, его именно за оперу «Великая дружба»… обвинили в формализме! Они были великими музыковедами — вожди пролетариата! Для того, чтобы стать ими им потребовалась безграничная власть и отсутствие совести… А дальше… Покаяние композитора не спасло бы его (все каялись — куда денешься), его спас талант, крестьянская сметка, интуиция — он написал «Москва-Пекин», тогда ещё в самом разгаре была игра в великую дружбу с Китаем, написал и попал в десятку — песня понравилась Главному вождю…

Я не биограф Мурадели, рассказываю сейчас об общеизвестном, чтобы было понятно малоизвестное, чему был свидетелем, и неизвестное вовсе, о чём знали только он, Вано Ильич Мурадели, и я.

В начале пятидесятых Главный дирижёр Большого театра Самуил Абрамович Самосуд завёл с Мурадели разговор об ещё одной опере… Она писалась долго, в основном из-за трудностей с либретто… создавалась с перерывами и откладываниями и готова была только в 1960-м, а на сцене Большого появилась в 1964 году. Опера «Октябрь» по хронологии событий шла впереди «Великой дружбы»… Теперь, после двух таких огромных полотен, Мурадели почувствовал, что ему необходимо третье, в котором будет жизнь страны в сороковые, потом Великая Отечественная война, Победа… Он стал искать соавторов, чтобы писать либретто…

Эта ниточка тянулась от мечты пятилетнего мальчика и привела к королю жанров — опере! Он считал, что имеет право гордиться своим творчеством, что Народ признал его, но сам, в глубине души, как я могу судить по его многочисленным высказываниям, больше всего гордился своими операми, хотя достижения его значительны во всех жанрах…

Вано стал искать либреттиста соавтора, потому что не мог не принимать участия в основном, что он считал обязан сделать, как композитор, — завершить трилогию. Он обращался ко многим своим соавторам-поэтам, к драматургам… Очевидно, в этот момент появилась новая кандидатура — не могу достоверно изложить ход его рассуждений, могу только предположить: молодой поэт, стихи его мне нравятся, я на них уже сочинял, я его вдохновлю, помогу с сюжетными ходами… что-то вроде этого…

У Вано была замечательная способность доступно и просто излагать свои мысли, даже самые сложные творческие замыслы, он был нетерпелив, но упорен и, видимо, чувствовал, что-то, что заставляло его спешить…

— Хочу завершить трилогию… — сообщил он мне. — Понимаешь, провести человека через все трудности и вывести в космос, — он восхищался космонавтами, космическими идеями… недаром написал такие всенародные песни с поэтом Евгением Долматовским: «Я-Земля», «И на Марсе будут яблони цвести»… Ну, кто их не знал и не пел!? Да, это были настоящие «автобусные песни» по крылатому замечанию Исаака Дунаевского… Я молчал, слушая рассуждения Вано, и нисколько не принимая это на свой счёт… — Почему молчишь? — удивился Вано. — Не хочешь?

— Я??? — моему удивлению не было предела.

— Слушай! Работать надо. Понимаешь, работать надо… Это будет опера о космонавтах… мы её назовём «Космонавты»… А концовка такая будет… они перед полётом приходят на Красную площадь… такая традиция у космонавтов, понимаешь?..

Опускаю все собственные переживания. Не хочу высказывать и своё отношение к операм Вано Мурадели. Это когда-нибудь потом… речь совсем о другом… Вано мог заставить работать любого — не насилием, а увлечь и повести за собой. Зажигательный его темперамент и неудержимая фантазия подгоняли и заряжали энергией: с ним работать — не заскучаешь, не поленишься… Он уже буйно крупными мазками рисует картины, требует записывать идеи и эпизоды, он просит сценарный план… изо дня в день… но получается… месяц за месяцем… и…

Но я не хочу писать оперу о космонавтах! Мне участвовать в этом деле не по душе… Бог с ней, с постановкой в Большом театре!.. Хотя лестно, конечно!.. Но я просто не готов писать оперное либретто. Не умею. Боюсь браться даже… страшные сомнения внутри, и, наконец, — объяснение… довольно бурное…

— Вано Ильич, ну, зачем я вам нужен?!

— Это как понимать? —Вано начинает закипать, ведь разговор об этой идее идёт уже не один месяц! — Работать надо…

— Я не писал никогда оперных либретто… я вам только всё напорчу…

— Слушай! Ты что! — он уже почти в гневе. — Работать надо! При чём тут не умею, не писал…

— Давайте хоть кого-нибудь на помощь позовём!.. — упрямлюсь я.

— Какую помощь? Что ты говоришь!.. — Вано уже не на шутку рассержен.

— У вас столько соавторов… Винников, Крахт, Мдивани… — я уже боюсь возражать, но не сдаюсь…

— Знаешь, что я тебе скажу, — он сердится, наклоняется близко-близко ко мне и произносит заговорщицким голосом: — Ты мне поэтический максимум, а я тебе прожиточный минимум! Понял? Поэтический максимум!.. — Вано возбуждён и обижен… — Мой пирог на три части не делится. Работать надо… — добавляет он сухо.

Он не успел. Готовый сценарный план остался у меня в папке. Я ждал его к себе в гости в подмосковный посёлок, где снимал на лето пол-избы у деда Дениса, который каждое утро, уже успев принять, выходил на берег Биссерова озера, плескавшегося тут же у забора, и кричал неизвестно зачем и для кого: «Меня Сталин сюда поставил озеро охранять! … мать!…» …Всё как-то перепуталось… почему, действительно, из кровавого сталинского месива выбились ростки величайших достижений и открытий космонавтики, почему именно о Космонавтах эта опера… и этот сторож, напоминающий о былом или тоскующий по нему… ему нужна эта опера, эта музыка?… он же — народ, о котором так печётся композитор…

Вано просил не беспокоиться и не создавать уюта. Моя мама была в ужасе, как можно принимать такого великого человека в таком загаженном скотом дворе, Вано возражал мне по телефону, что вырос в крестьянской семье, в деревне и ещё не забыл, как держат вилы в руках… Мы договорились, что после дома творчества на Рижском взморье, куда он выбрался отдохнуть в кои веки, он на несколько дней с Натальей Павловной — прямо к нам в Биссерово, расставить все точки в готовом сценарном плане и… «Работать надо!»

Автограф Вано Мурадели

8 августа я позвонил в Москву, и вернувшийся Вано сказал мне, что его приезд откладывается — надо слетать в Сибирь, очень просили… секция «Военно-патриотической песни»… «На недельку, дорогой! И сразу к тебе. Не надо встречать. План дороги есть. Машина есть. Корзину еды наберу — жди!»

Я ждал. 14 августа вечером сидел у воды и слушал по «Спидоле» вражеский «Голос Америки»: «Сегодня ночью в городе Томске скончался знаменитый…» Моё сердце сжалось в предчувствии беды… оно так и не распустилось до сих пор…

Когда он умер, в Малом зале Дома композиторов поперёк лица Вано в галерее портретов знаменитых композиторов кто-то написал матерный неприличный эпитет… видно, наконец, набрался смелости… Вано был всесилен… его многие не любили… боялись…

Один мой друг, композитор, сказал мне вскоре после его кончины: «Я всегда не любил его… а теперь вспоминаю — он мне столько добра сделал…»

Его любимое произведение было «Горийские песни» на народные тексты и стихи Иоанисиани, Исаакяна, Овнатяна, Туманяна, Шираза… Говорят, весь тираж этого сборника в 1948 году сожгли в каминах дома композиторов в Рузе… Только в конце шестидесятых они возникли вновь в замечательном исполнении Сергея Яковенко… Когда Вано умер, на его сердце врачи нашли огромный рубец от перенесенного инфаркта, как они установили, примерно, сорок восьмого года, и отметили, что такую боль мог скрыть только могучий человек (никто тогда и не подозревал об этой его болезни) — это была плата за перенесенные несправедливые унижения, он из неграмотной крестьянской семьи поднялся до вершин власти, боготворил эту власть и ненавидел её представителей: «Нам, малым народам, надо крепко друг за друга держаться, не то они (он поднимал палец вверх) нас сожрут! — так говорил он мне. — А меня скоро разоблачат: посмотри, у меня в штате одни евреи работают. Одна не еврейка, так и та Флора Арамовна!»; когда он умер, со мной перестали здороваться многие из тех, кто подобострастно уверяли в дружбе и публично это демонстрировали; когда он умер, через месяц перестали исполнять его песни по радио, по телевидению, но они до сих пор не забыты людьми, значит, он был прав, а не сводившие с ним счёты; когда он умер, создали «Всесоюзную комиссию по творческому наследию Вано Мурадели», и меня включили в её состав… но она ни разу не собралась… когда он умер, обозначилось совершенно очевидно его высокое место в ряду выдающихся талантов, его современников… и долго пустовал его кабинет, по-моему, две зимы, — замены не было… когда он умер, были сытные поминки… в его гостеприимном доме за тем огромным столом, где он обычно сам переписывал свои клавиры, выводя ноты таким каллиграфическим почерком, что невозможно было понять: это напечатано или написано чёрной тушью обычным пером, которое он макает в бутылочку, а перед тем каждый раз вытирает огромной, белоснежной, лежащей на этом же столе простыней; когда он умер, я так ничего и не взял себе на память, как предлагала по традиции Наталья Павловна, только пошёл в его кабинет, сел на его стул у рояля с открытой клавиатурой и долго сидел. Долго. На пюпитре стояли нотные листы с не разгадываемыми намётками мелодии, а на крышке две фотографии: слева в серебряной рамке портрет его мамы… справа в обычной снимок двух моих дочек.

—

Когда он умер, осталась непреходящая за столько лет(!) тяжесть утраты… И чувство обязанности рассказать о нём правду… что я и делаю… в очередной раз…