СМОГ над СССР: как самый молодой гений Леонид Губанов стал русским Артюром Рембо

29 сентября 2022 ● НОЖ

Свой первый и главный шедевр, поэму «Полина», 17-летний Леонид Губанов написал в 1964-м, и в том же году три четверостишия из нее напечатали в журнале «Юность».

Больше в советской печати не появится ни одной его строчки, и, хотя имя «некоронованного поэтического короля Москвы» будет греметь в андеграунде, по-настоящему осваивать его творческое наследие начнут только в наше время. Почему обласканный Евгением Евтушенко юный поэт отказался от официальной литературной карьеры и стал сооснователем «Самого Молодого Общества Гениев», не имевшего почти никаких перспектив помимо проблем с советской властью? И за что Эдуард Лимонов окрестил его «русским Рембо»? Рассказывает Яна Титоренко.

В 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос. Мальчики и девочки Советского Союза по его примеру мечтали стать космонавтами. Но Ленечка Губанов мечтал стать поэтом. Больше, чем поэтом — гением. Он видел свою судьбу с пророческой четкостью — и прижизненную тайную славу стихотворений, и будущее признание, и смерть в 37 лет, в сентябре.

В январе 1965 года в курилке Ленинской библиотеки Губанов расклеил объявления с призывом всем гениям вступать в СМОГ — Самое Молодое Общество Гениев. Домашний телефон разрывался от звонков, в квартиру на Садовой-Каретной приходили люди. Будущие смогисты праздновали рождение нового литературного объединения.

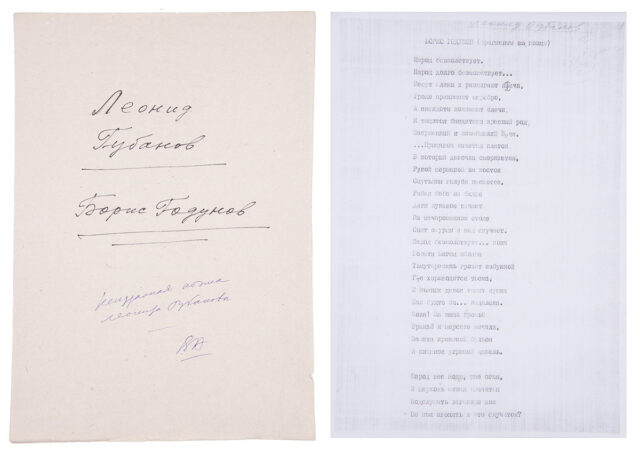

Леонид Губанов.

Холст 37 на 37

Ленечка (его только так и называли) с детства мечтал окружить себя гениями. Уже в 12 лет он выпустил школьный рукописный сборник «Здравствуйте — мы гении!» И прошел по жизни с тем же девизом.

Леонид Губанов родился в 1946 году в Москве. Отец — инженер-изобретатель авиационного ОКБ, мать — офицер ОВИРа (Отдел виз и разрешений). Образцовая советская семья. Брат Губанова вспоминал, что тот рос тихим, в младших классах хорошо учился, зимой катался на лыжах, летом играл в футбол. Один раз с соседом по даче сбежал из дома, на юг, питался там одними яблоками. Не мальчик — Питер Пэн. Сменив несколько среднестатистических школ, Ленечка в итоге не окончил и девятилетки. Но свой главный предмет — литературу — изучил хорошо.

Артюр Рембо в 1871 году (в 17 лет) пишет «Пьяный корабль». Это безупречное по форме поэтическое произведение, написанное строгим александрийским стихом, шатает из стороны в сторону, как и его центральную метафору — корабль. «Пьяный корабль» выправляет само русло литературы, словно оно — река, которую можно развернуть.

Губанову — тоже 17 лет. В первое воскресенье 1964 года, через неделю после исключения из школы, он пишет свою самую известную поэму «Полина».

В его тетрадях — несколько сотен стихотворений, он учится поэзии, но всё не то. Ему хочется писать вне пространства и вне времени, быть лучшим. Губанову нужен собственный «Пьяный корабль». Даже если он несется на гибельные скалы.

Полина, полынья моя!

Когда снег любит, значит, лепит.

А я — как плавающий лебедь

В тебе, не любящей меня…

Читающие эти стихи точно знают, что их нужно публиковать. Причем немедленно. Поэт Петр Вегин, познакомившись с Губановым, тут же звонит Евгению Евтушенко. Евтушенко идет к высшему руководству литературного журнала «Юность» — к Борису Полевому и Сергею Преображенскому. «Юность» как раз готовит номер о молодых, для Губанова — идеальный шанс вписаться. Целый час Евтушенко читает сотрудникам журнала стихи Губанова, но они безошибочно чувствуют в каждой строчке опасность, смутный нездешний тембр и темп. На стихи Рембо, когда они были написаны, почти никто не отреагировал. Но Евтушенко настаивает. Он ставит ультиматум: «если в номере молодых не будет стихов Губанова, то он выходит из редколлегии». Евтушенко и через сорок шесть лет помнил губановские строчки наизусть.

«Публиковать Губанова в ту пору было совершенно нереально. И дело не столько в цензуре, сколько в редколлегии — она была других вкусов. Полевой и другие еще принимали Евтушенко, потому что по художественным средствам он был близок тому, к чему они привыкли, а „идеологически“ они с ним боролись. А вот Губанов уже был не похож и средствами. Это была совершенно новая поэзия».

Юрий Ряшенцев

Шестой номер 1964 года «Юность» посвятила молодым авторам. В нем дебютируют писатель Фридрих Горенштейн, будущий киносценарист Геннадий Бокарев, выходит подборка Николая Рубцова. И — двенадцать строчек из «Полины» Ленечки Губанова. Только двенадцать, а всего их в ней 167. Их выбирает Сергей Дрофенко, тогдашний зав. отделом поэзии. Выборку условно подгоняют под натянутый смысл и называют «Художник». На редакционном листе согласования стоят подписи, означающие, что текст вычитан и цензурных последствий можно не опасаться.

Фрагмент страницы «Юности» с отрывком из «Полины» Губанова.

Экономить бумагу нам не нужно, поэтому можем привести этот фрагмент целиком:

Холст 37 на 37,

Такого же размера рамка.

Мы умираем не от рака

И не от старости совсем.

Когда изжогой мучит дело,

Нас тянут краски теплой плотью.

Уходим в ночь от жен и денег

На полнолуние полотен.

Да, мазать мир! Да, кровью вен!

Забыв заботы, сны, обеты!

И умирать из века в век.

На голубых руках мольберта.

Самый маленький (если сравнивать с другими поэтическими подборками) текст номера располагают внизу полосы — словно бы надеясь, что не заметят. В последний момент, вопреки листу согласования, все строки печатают с заглавной буквы — наверное, показалось, что так стихи выглядят более традиционно. Под фотографией Губанова аккуратно написано: «Леониду Губанову 17 лет. Он москвич. Учится в 9-м классе школы рабочей молодежи и работает в художественной мастерской». К этому времени, правда, из школы Ленечку уже отчислили. Для Губанова эта крошечная первая публикация в «Юности» станет последней.

Больше в официальные советские издания его стихов не возьмут.

На двенадцать строчек 17-летнего мальчика напишут 12 разгромных рецензий. «Литературная газета», «Правда», «Наш современник», «Крокодил» и другие раскритикуют всё. Цифру 37 — в апелляции к условному гениальному возрасту увидят отсылку к сталинским репрессиям. Якобы недоступное для столь юного возраста «жен» и «детям» — какие жены и дети в 17 лет? В строчках «мы умираем не от рака и не от старости совсем» заподозрят отсылку к затравленному Пастернаку. Но больше всего критики пройдутся по использованию местоимения «мы». Кто такой Леонид Губанов, только что появившийся в печати, чтобы так уверенно говорить «мы»? Право на «мы» он себе еще завоюет.

Из Ленечки, родившегося в образцовой семье, воспитанника советской литстудии, скромного мальчика с подходящей фамилией, мог бы выйти отличный комсомольский поэт.

Но — «какую биографию делают нашему рыжему» — власть сама толкнула поэта на баррикады, в подвалы, к написанным от руки книжкам, которые будут тайно передавать друг другу, перепечатывать и наговаривать на диктофоны. Владимир Батшев вспоминал, как на разгром губановских стихов отреагировали его почитатели:

«…то в общем обзоре „Юности“, либо в обзоре журналов за 1964 год обязательно упоминался Губанов со своими 12 строками, а это не могло не льстить автору, а также тем, кто был с ним знаком — „нашего бога обидели“».

Фрагмент журнала «Крокодил» с критикой Губанова

«Нужно сказать, что ругали всех молодых авторов журнала. Но Губанову больше других досталось. Само время — это же через три месяца после суда над Бродским; кроме того, недавно скончался Пастернак, как сообщили в „Литературной газете“: „после тяжелой и продолжительной болезни“ (рака легких), а фактически нобелевский лауреат был затравлен. И тут вдруг печатается губановское: „Мы умираем не от рака и не от старости совсем…“ с фотографией ученика школы рабочей молодежи — не фронтовика, не члена Союза писателей, а школьника! Одного этого было достаточно. Пожалуй, у Губанова была потом возможность вписаться в официальный литпроцесс, но он не захотел, точнее — не захотел той ценой, за которую это покупалось в те годы».

Андрей Журбин о причинах травли Губанова после публикации в «Юности»

Как закалялся СМОГ

В январе 1965 года, «вечером зимним, под знаком Водолея, в Москве появился СМОГ». Новое объединение организовали два друга-поэта — Владимир Алейников и Леонид Губанов. Алейников — идея, Губанов — «позже найденное, мистически точное слово». СМОГ — Самое Молодое Общество Гениев. Другая расшифровка — Смелость, Мысль, Образы и Глубина. Еще одна — Сила Мыслей Оргия Гипербол. Предсказанное в «Полине» мы. Смогисты. К ним себя относили, кроме Губанова и Алейникова, Юрий Кублановский, Аркадий Пахомов, Вадим Делоне, Саша Соколов и другие.

«…я пришел в квартиру к Губанову. Там кишело… Стоял крик. Ликование. Я вообще такого никогда не видел. Была атмосфера большой жизненной удачи — люди почувствовали свободу. Почувствовали себя свободными. Это было самое свободное место в огромной стране», — рассказывает о том времени Саша Соколов.

Юрий Кублановский, Владимир Алейников, Леонид Губанов, Аркадий Пахомов. 1965 год.

— Новость слышали вы?

— Какую?

— СМОГ в Москве у нас!

— Ну еще бы!

— Это, знаете ли, событие.

— Что-то в этом все-таки есть.

(Вечное: с нами Бог!)

В СМОГ, поскорее бы в СМОГ!..

ладимир Алейников

Смогисты не боялись и не стеснялись выступать против официального искусства. Они были смутьянами, бунтарями и, как сейчас бы сказали, акционистами. Они писали на афишах: «Сегодня состоятся похороны Евтушенко, Казакова и Ахмадулиной, поскольку все остальные давно похоронили себя сами».

Однажды заклеили своей афишей афишу выступления Вознесенского прямо возле Театра на Таганке.

Стихи печатали на печатных машинках и продавали, выступали в институтах, библиотеках и на квартирах, снимали дачи, ходили «по разным салонам». Они были бунтарскими — и богемными тоже. В феврале 1965 года устроили первый вечер поэзии и живописи в Библиотеке им. Фурманова. Оделись смешно и провокационно. Аркадий Пахомов — в телогрейке, у Владимира Батшева на шее — зажигалка. У Губанова — петля самоубийцы. Через 10 минут зал был набит битком. Юля Вишневская читала «Письмо к Андре Жиду»: «Ты нажимаешь на педаль, / твой „Форд“, как гений гнойных трасс. / Ты не философ. / Не педант. / Обыкновенный / педераст». Потом, по слухам, приехала милиция. Или смогисты несколько преувеличили.

«…это были стихи, каковые должен был писать активист САМОГО МОЛОДОГО ОБЩЕСТВА ГЕНИЕВ (СМОГ) в 1968 году. Именно тогда, зимой начала 1968-го, я познакомился со смогистами, самой „крутой“, как сейчас сказали бы, бандой молодых поэтов и литераторов. Часть их уже умерла (главарь, губастый Ленька Губанов, в возрасте тридцати семи лет, как и полагается „гению“, Саша Величанский, похожий на французского певца Жака Брейля, ну вот и Мишин тоже умер, иначе бы я о нем не писал), другие сделались неактуальны (В. Алейников живет в Коктебеле, неизвестно, пишет ли до сих пор), самый актуальный ― Слава Лен, с седой челкой бродит по московским салонам, всем друг и брат, фантазер, прожектер и большой выпивоха. Профессор, между тем».

Эдуард Лимонов «Книга мертвых»

Их не печатали, а они делали свое — самиздатовские сборники «Чу!», «Авангард», «Рикошет», журнал «Сфинксы». Хотя смогисты и противостояли эстрадной или стадионной поэзии, на самом деле в какой-то степени наследовали ей. Читали у памятников, собирали толпу. На протяжении года, до апреля 1966-го, раз двадцать выступали у памятника Маяковскому. Выступал и Губанов, хотя не любил толпы. Но на поэтические вечера неизменно приходил «хоровод его девиц и поклонников».

Самиздат Губанова.

«Губанов — читал по-иному. Он — заводился. Взвинчивался. Притоптывал вдруг ногой, ритм отбивая. Руками взмахивал. Пел. Причитал. Выл иногда. Постанывал. Вздыхал. Срывался на крик. Шептал. Бормотал. Приговаривал. Небольшой, но пластичный, свободный в движениях, словно в разгону вбегал в звучание вещи, читаемой им, — и там, в завихрениях звуковых, в сочетаниях знаков и смыслов, жил, как в волшебном царстве. Властвовал над струением строки, над кружением фразы, над всей пробужденной фонетикой, над строем, казалось, тут же рождаемым. Был — шаманом. Ворожил. В другие миры улетал. В измеренья другие. Возвращался оттуда — усталым».

Владимир Алейников

«Я хорошо знал Губанова лично. То, как он читал свои стихи — потрясало до самых первоистоков вашего существования. Думаю, по мощи воздействия это было сравнимо с тем ошеломлением, когда читали свои стихи Есенин и Маяковский. Я не случайно назвал эти великие имена: еще при жизни Губанова многие говорили, что его поэзия совмещает в себе черты творчества и Есенина, и Маяковского — таких разных. Это сочетание казалось всегда ошарашивающей чертой стихов Леонида Губанова. Но было в них и иное: презрение к логике (всё же существующей в поэзии) и выход его поэзии благодаря этим качествам на уровень „поэзии безумия“, точнее „поэзии священного безумия“, как это определяли древние. Да, это был и авангард, и есенинская надрывность, и „священное безумие “, и потайной смысл…»

Юрий Мамлеев

14 апреля 1965 года смогисты провели демонстрацию в защиту левого искусства. Прошли к Дому литераторов с лозунгами «Лишим соцреализм девственности!», «Мы будем быть» и «Русь — ты вся поцелуй на морозе!» Хотели написать на одном из плакатов «Свободу Бродскому!», долго спорили, относится это к поэзии или нет.

Вручили членам Союза писателей петицию с требованием признания и предоставления помещения для выступлений. С требованием!

До Дома литераторов добрались не все. Владимир Батшев напишет потом: «и площадь Маяковского / станет нам Сенатской». Смогистов начнут часто упоминать в зарубежной прессе — «Русская мысль», «Посев», Die Welt, Il Giornale d’Italia, Daily Mail, New York Times.

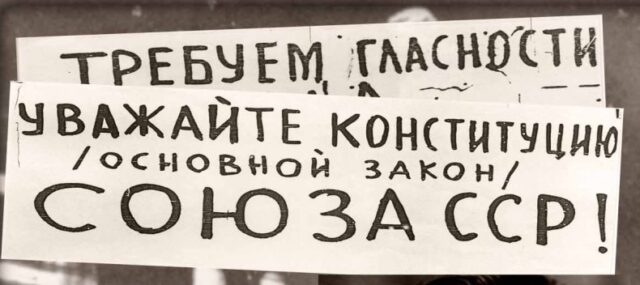

Смогисты не были политизированы. Советская власть в целом интересовала их слабо. Губанов писал: «Я вам не белый и не красный, я вам оранжевый игрок». Делоне аналогично высказывался в стихотворении, посвященном Губанову: «Только дудочки, бесы властные, / Нас, юродивых, не возьмешь. / Мы не белые, но не красные — / Нас салютами не собьешь». Тем не менее 5 декабря 1965 года смогисты, как и многие тогда, принимали участие в митинге гласности в поддержку Синявского и Даниэля. Исследователи вообще выделяют в коротком жизненном пути СМОГа два принципиально разных направления — поэтический и политический. Хотя всё, что смогисты делали, наверное, укладывается в другое слово — андеграунд. Они были «вне», за пределами привычного поля, везде, где им чудился бунт.

Последнее выступление смогистов состоялось 14 апреля 1966 года на Маяковке.

Вскоре это общество, деятельность которого становится всё более заметной, ликвидируют органы госбезопасности. Смогистов исключают из институтов, отправляют «за тунеядство» в ссылки. Губанов, «некоронованный поэтический король Москвы», «утаенный гений эпохи», работает в геологической экспедиции, фотолаборантом, пожарным, художником-оформителем, дворником, грузчиком. С ним сложно. И с каждым годом всё сложнее. Его лечат от вялотекущей шизофрении — может, происки злодеев из органов, диагноз известный, а может, и грубая поэтическая реальность.

Плакаты митинга гласности.

«Рос тихоня, а вырос смогист, колоброд, сладу нету, когда разгуляется, прямо хоть караул. Поэта уничижают, бранят, говорят ему безуханное „вы“. Как странно: как к звездам — так непременно чрез тернии. Что за притча. Он жалует в некую комнату вроде своей и садится за клавесин типа бабушкина. И в тетради для нот, между струн пресловутой Лунной: Полина, полынья моя. А далее — всё остальное, все строки. И видно, как вольно им там, в этой общей тетради. Но видно: с комплектом смирительного является караул. Но это не угнетает поэта, это не напрягает его. Потому что Полина уже на крыле, и не на пару ли с кралею, сам в тулупе с заячьего плеча, в новомодном треухе воспарит над препонами Пугачев. То есть всё, что случится отныне, — не столь уж и гибельно».

Саша Соколов «Общая тетрадь, или же групповой портрет СМОГа»

В тюрьмах оказываются знакомые Губанова. Правозащитник Юрий Галансков в 1972-м умрет в лагерной больнице, его коллега Илья Габай в 1973-м выбросится из окна. Смогист Вадим Делоне в 1975-м эмигрирует во Францию. В сумасшедших домах удерживают других их товарищей. Кто-то спивается. Массово эмигрирует интеллигенция — Саша Соколов, Юрий Титов, Николай Боков, Юрий Мамлеев, Генрих Худяков, Эдуард Лимонов. Губанов не предпринимает попыток выехать. Он слишком привязан к России.

Даже на предложения печататься в тамиздате обыкновенно отвечает: «Сначала в СССР, а потом по всему миру».

У него в поэзии многое — про Россию: «Я сплю рассеянным Есениным, / всю Русь сложив себе под голову», «горят картины Верещагина», «Как будто Царское Село, / как будто снег промотан мартом, / еще лицо не рассвело, / но пахнет музыкой и матом», «Россия, как спала?», «Ведь, Россия, ни жена, ни дочь / ты напрасно на меня кричала», «А на Руси такая благодать: / царь-пушка на царь-колокол глазеет».

Конец, но без конца

В США выходит антология The New Russian Poets, 1953–1966. Ее составитель и переводчик Джордж Риви хорошо знал русскую литературу. Первым по возрасту шел Пастернак, последним — Губанов. Отрывок — всё тот же «Художник», искалеченная «Полина»:

The canvas is 37 by 37.

The frame is of a size to fit.

We are not dying because of cancer,

And not altogether of old age.

По значимости для губановского творчества «Полину» сравнивают с «Большой элегией Джону Донну» Бродского, с «Черным человеком» Есенина. Губанова издают за границей, ему пишут, он известен. А потом — всё это гаснет. Губанов один. Никому не нужен. Продает свои рукописные сборники. Пишет картины (у него неплохо получается). Свою судьбу он знает:

Другое знамя будет виться,

Другие люди говорить,

И поумневшая столица

Мои пророчества хвалить.

И в более ранних и более дерзких стихах:

И когда вы понесете

Плоть свою в гробах украшенных,

Я проснусь в великой моде,

Ну и в ценах, значит, страшных.

И Венеция, и Вена,

И две шлюхи из Милана

Позабудут стиль Верлена

И полюбят стиль Губанова.

На протяжении жизни Губанов неоднократно переписывал свои стихи. Даты написания стояли на 10% текстов. Кроме России и кроме любви там постоянно встречалась смерть. Стихотворение «Навязчивая мысль — машина черноокая» Губанов заканчивает: «И я застрелюсь, застрелюсь, пожалуй». В «Стихотворении с таблицей умножения»: «Я примеряю, примеряю / Полупальто самоубийц». Когда Губанов упоминает самоубийство, то чаще всего это именно самоубийство поэта.

«Русский Рембо», как его называл Лимонов, «чудовищно талантливый», как считал Мамлеев, главный гений общества гениев умрет в 37 лет. Как Рембо.

В одиночестве, в московской квартире родителей. Не от рака и не от старости. Найдут его не сразу. Россия станет совсем другой страной. Поумневшая столица полюбит Губанова. Самое полное на данный момент собрание его стихотворений выйдет только в 2003 году.

Рисунок Леонида Губанова, 1970 год.

Текст ниже — не манифест литературного объединения СМОГ, хотя его часто представляют таковым. Это сообщение о том, чего они добились и что еще предстоит сделать. Манифест у движения тоже был. Только где он, никто не помнит.

МЫ СМОГ!

МЫ!

Наконец нам удалось заговорить о себе в полный голос, не боясь за свои голосовые связки.

МЫ!

Вот уже восемь месяцев вся Россия смотрит на нас, ждет от нас…

Чего она ждет?

Что можем сказать ей мы, несколько десятков молодых людей, объединенных в Самое Молодое Общество Гениев — СМОГ?

Что?

Много. И мало. Всё и ничего.

Мы можем выплеснуть душу в жирные физиономии «советских писателей». Но зачем? Что они поймут?

Наша душа нужна народу, нашему великому и необычайному русскому народу. А душа болит. Трудно больной ей биться в стенах камеры тела. Выпустить ее пора.

Пора, мой друг, пора!

МЫ!

Нас мало и очень много. Но мы — это новый росток грядущего, взошедший на благодатной почве.

Мы, поэты и художники, писатели и скульпторы, возрождаем и продолжаем традиции нашего бессмертного искусства. Рублев и Баян, Радищев и Достоевский, Цветаева и Пастернак, Бердяев и Тарсис влились в наши жилы, как свежая кровь, как живая вода.

И мы не посрамим наших учителей, докажем, что мы достойны их. Сейчас мы отчаянно боремся против всех: от комсомола до обывателей, от чекистов до мещан, от бездарности до невежества — все против нас.

Но наш народ за нас, с нами!

Мы обращаемся к свободному миру, не раз показавшему свое подлинное лицо по отношению к русскому искусству: помогите нам, не дайте задавить грубым сапогом молодые побеги.

Помните, что в России есть мы.

Россия, XX век