«Всех обезоружил НЭП»

27 февраля 2022 ● "Горький"

Вторая часть большого интервью с Натальей Громовой.

Как советские писатели безуспешно искали новую идентичность в поездках на Беломорканал и почему у них ничего не вышло. Об этом и многом другом читайте во второй части интервью с историком литературы Натальей Громовой.

— Я хотел задать несколько вопросов про конкретику книжек. Есть такая книга Михаила Золотоносова, которая выходила в «НЛО», — «Гадюшник», сборник документов писательских организаций. И у меня есть ощущение, что, когда среднестатистическому начитанному человеку, которому интересно это время, говорят «советские писатели 1930–1940-х годов», он представляет себе примерно такую картину, которую на этих документах демонстрирует Золотоносов. То есть картину морального распада, того, как люди сражаются друг с другом за власть внутри системы. В общем, как кажется, картина очевидным образом несколько сложнее.

— Безусловно. Там еще странные фрейдистские комментарии, очень частые. Вдруг начинается такой психоанализ, что ты думаешь: «Боже мой, мне вот этого здесь не надо».

— Как вам кажется, можно ли говорить о существовании этого сообщества «советские писатели тридцатых годов»? Что это было за сообщество и по каким законам оно существовало?

— Ни в коем случае такого сообщества не существовало. Это назначенное сообщество. Я делала специальную выставку, она называлась «РАПП и попутчики». Это было года два назад, до коронавируса — теперь все будет «до войны» и «после войны». Это была выставка, где показано, как из абсолютно поразительных потоков — какие-нибудь перевальцы, пролеткультовцы, лефовцы — это огромный мир, где существует множество разветвлений. Это как бы продолжается, извините, Серебряный век, он еще не умер, у него не перебит еще позвоночник в 1920-е годы. Особенно НЭП позволяет всем создавать кооперативные издательства, жить какой-то жизнью — разумеется, уже в полупридушенном состоянии. Уже случился «философский пароход» и часть тех писателей, которые были непримиримы к этой реальности, уже отъехали. Тех, кто остался, вызывает к себе товарищ Троцкий — те же Сельвинский и Пастернак прошли через все эти разговоры, через общение с верхушкой власти. Потому что писатели и поэты в какой-то момент понимают, что управляется все сверху. Наши начальники советские выросли на литературе, они очень серьезно к ней относились. Они сами были публицисты, они понимали вес слова. В России слово все равно очень много значило.

Прозаики. Один из экспонатов выставки «Литературные войны 1920–1930-х годов: РАПП и попутчики».

Государственный литературный музей

— Если мы говорим о литературных войнах, мы говорим в первую очередь о литературной критике — в широком смысле, естественно.

— Войны начнутся где-то со второй половины 1920-х годов, когда из Пролеткульта будут созданы ВАПП, а потом РАПП. Будет группа Воронского, которая связана с Троцким и прочими. Будет группа, связанная уже со сталинской линией. Эти группировки — отчасти клоны... Например, «Перевал» был создан Воронским, поэтому его постигла такая страшная судьба. Просто сейчас я не могу быстро историю литературы рассказать...

Ни о каком сообществе советских писателей говорить нельзя ровно потому, что это идущие потоки, очень разнообразные и живые. Опять же, моя подруга Лена Лурье, которая работает в Переделкине в музее Пастернака, занималась сибирскими писателями, и выяснилось, что они приехали в Переделкино с опытом Гражданской войны в Сибири, они очень жестко и натуралистично писали. Или прекрасный Зазубрин, написавший «Щепку», был человеком с невероятным трагическим опытом войны. Это честные были люди. Да, они становились в какой-то момент большевиками. Но у них был кровавый опыт за плечами, и они об этом писали всерьез. Эти писатели как тысяча потоков, которые не сливаются; сливает их власть.

Была самостоятельная организация, которая образовалась снизу, — она называлась ФОСП (Федерация объединений советских писателей). Был тот же РАПП. Ведь что потом происходит: товарищ Сталина, который играет в свои шахматы с писателями, превратил сначала РАПП в волков партии, которые смотрят за писателями-попутчиками и жрут их время от времени, следя, чтобы они не писали «не то». Затем Сталин разгоняет в 1932 году РАПП, а вслед все, что выросло снизу, все писательские организации. Собственно, это очень похоже на то, что сейчас происходит. То есть все, что дышит самостоятельно, не создано властью, должно быть уничтожено. Поэтому Пильняк и Замятин — их уничтожают... один возглавлял ФОСП в Ленинграде, второй в Москве. Происходит это адово дело в 1929 году, когда их обвиняют в том, что они печатали книги на Западе. Не будем забывать, что все советские писатели от Горького до Алексея Толстого печатались на Западе! Разгоняются эти организации, потом идет атака на Булгакова, потому что он связан со сменовеховцами, с журналом «Россия»... Дальше тайная вечеря конца 1932 года советских писателей: у Горького в доме. Сталин встречается с писателями и объявляет, что они — инженеры человеческих душ. Вот одни делают танки, другие льют сталь, а вы делаете самое главное — вы создаете души людей.

— «Узел» — это буквально книжка о том, как очень разные авторы друг с другом связаны...

Сначала в 20-е годы были связаны по дружбе и общим интересам в кружках и объединениях. А потом в 30-е все больше их объединяют в писательские бригады: еще до первого съезда Союза писателей — поездки по стройкам. Главный инициатор и этой идеи — Горький. На Соловках, на Беломорканале он бескорыстно верит, что там создадут нового человека. Надо сказать, что эта идея терзала многих достойных людей со времен просветителей и французской революции. У Горького было много хороших литературных идей: от детской литературы до серии о молодом человеке XIX-XX веков... туда же можно издательство «Академия» отнести. Но одновременно он хотел, чтобы все литераторы участвовали в создании истории фабрик и заводов — каждый писатель. Начинаются эти бесконечные совместные писательские поездки. Не надо забывать, что по пути писатели видят вагоны с раскулаченными, много чего жуткого видели по пути, иногда писали об этом в дневниках.

Второй акт этой драмы состоит в том, что писатели едут на Беломорканал. Это одна из самых «красивых» идей товарища Ягоды — сделать некий пиар-проект, чтобы писатели осветили его гениальное изобретение. Действительно, крестьянам, даже раскулаченным, надо платить, а рабский труд заключенных — ничего не стоит... Но для этого писатели должны объяснить всем, что это очень правильно. ОГПУ одевает заключенных в чистые комбинезончики, посыпают песком дорожки, и товарищ Зощенко начинает писать «Историю одной перековки»... все верят в этот театр. И писатели соединяются в создании общей книжки о Беломорканале им. Сталина.

— То есть я правильно понимаю, что, на ваш взгляд, в литературе 1930-х годов вообще не было никаких субъектов, кроме государства?

— Нет, субъектами писатели все равно были. Когда пошли на войну и почувствовали, что причастны к общему делу. У них возникает новый позыв, они действительно соединяются в некое сообщество, у них есть некая платформа. Иногда она возникала, но не тогда, когда их силой загоняли под одну крышу. Описания Первого съезда Союза писателей выглядят фальшиво, а если по-честному — по дневникам, а не по тому, что написано в официальной прессе, видно, как это комично, скучно, ненатурально и никто ни с кем не соединяется. На чем им соединяться? Это амбициозные люди. Грубо говоря, даже если убрать идейный фактор, это люди, у которых нет общей цели. Ну какая у них общая цель? Шварц дружил с Тыняновым, с Кавериным — они могут соединяться, но по интересам. Эйхенбаум со Шкловским... А как соединить их с Алексеем Толстым?

У всех своя судьба, это невозможно. Даже когда писатели в XIX веке собирались, играли, пили, они хотя бы на почве общего пьянства соединялись, выясняли, кто лучше. Но писательский союз — это все равно абсурд, он и сейчас-то абсурден. Для издательских дел — да... В истории с «Узлом» понятно, что это люди, которые постепенно теряют себя, свой талант и проигрывают в игре с властью. Луговской пытался себя вынуть за волосы из этого. Дмитрий Петровский просто свихнулся. Тихонов потерял дар. А Пастернак прошел достойно свой путь, но у нас таких Пастернаков больше нет. Сейчас я еще второго такого человека вижу, но он действительно тоже уникальный.

— А кто этот второй человек?

— Евгений Львович Шварц.

— В «Узле» одна из первых главок небольших посвящена Парнок. И когда я читал остальную часть книги, у меня все время где-то на фоне маячили — и они тоже там появляются, но, собственно, книга им не посвящена — Белый и Кузмин. Как нам вообще соединить эти две истории литературы, как эти авторы в этот «Узел» вписывались?

— Я сейчас попробую объяснить, потому что я этим тоже занималась. Моя книга «Последняя Москва» — она про дом Добровых, Даниила Андреева, историю существования, доживания людей Серебряного века в новой советской реальности. Эти люди не существуют в этой реальности как прежде, то есть они не могут уже ни создавать кружков, ни преподавать нормально — они все время натыкаются на некие стены. Потому что не надо забывать, что, например, дневники Андрея Белого были арестованы, и он фактически вытаскивал и свою жену, и ее бывшего мужа, и все это привело его к ранней смерти. Также в это время существует Чулков, очень интересный человек, который определял целую эпоху — а он сидит в 20–30-е годы на Смоленском бульваре, дом восемь, и старается приспособиться к новой власти, но у него не выходит. И существует Софья Парнок. Это все люди, которые знают, что они обречены, но им надо выжить в новой ситуации. Это — конец эпохи, и, в общем, все об этом догадываются, но есть люди, которые переваливают через эпоху, как Мейерхольд, который умудряется жить и там, и здесь, но конец всегда один, к сожалению, у таких как Мейерхольд. Станиславский — да, умирает своей смертью, но нить его существования все равно истончается. Это люди, которые уходят. И вот что я хочу сейчас написать, и, собственно, я про это и пишу: это про прежних людей. Как они в этих углах и щелях — особенно это очень видно по арбатским переулкам, где они доживали в особняках, превращенных в коммуналки или углах доходных домов...

Просто есть целая мемуарная литература про этих людей щелей, про «бывших» и про их детей, которые, сохраняя органическую связь с прежней культурой, пытались жить в новой культуре, надевая на себя маски, притворяясь или существуя как бы в параллельном существовании. Почему меня так интересует фигура Даниила Андреева: вовсе не из-за «Розы Мира» и его мистических сочинений. Он меня интересует как автор романа о 1937 годе «Странники ночи». Этот сюжет состоит в том, что он именно про людей, которые по ночам стучатся друг к другу в дверь и в разговорах пытаются придумать ту Россию, которой быть не может. Но они хотят ее пересоздать. Про что я хочу написать? Это история Николая Стефановича, талантливого поэта, надо сказать, известного в узких кругах, который как раз является учеником Чулкова и входит в его дом, и он мыслит себя продолжением Серебряного века. Но он еще агент НКВД, с его подачи будут сажать этих «бывших» молодых людей. И понимаете, в чем тут ужас: то есть я понимаю, что он, конечно, психически был сдвинут, но это время, кого только не сдвигало. Он чувствует власть над этими людьми, и одновременно он тонкий поэт, который читает им стихи — а они ведь покупаются на то, что он поэт. Поэтому они и пускают его к себе. У них будет ужасная судьба, у каждого. И потом третий его сюжет: это когда он сдает уже круг Даниила Андреева, то есть когда он получает в руки «Странников ночи». Там, возможно, были еще другие люди, но он точно был тем, кто сдал Даниила Андреева. А потом он пишет Пастернаку, ну, не про это, разумеется, и Пастернак называет его замечательным поэтом, и потом они устраивают вечера посмертные и вообще его возносят. Это драма людей, которые ищут свое место в жизни. Но мы не можем этих трагедий избежать, потому что вот это проживание «бывших» людей, которые длят Серебряный век на фоне советской жизни, — это одна из самых страшных картин, которую я вообще когда-либо наблюдала, потому что там видно, как люди пытаются мимикрировать, а их все равно узнают, это самое страшное. То есть они ходят на собрания, они ходят на субботники, они что-то из себя изображают, они понимают, как надо говорить, — но они все равно попадаются, потому что выглядят по-другому, у них осанка другая, у них лица другие.

Даниил Андреев, 1947

— А как было устроено взаимодействие «бывших» людей с разными кругами официальных писателей, потому что это взаимодействие же было. Как для себя люди из круга Кузмина объясняли дружбу... ну, не с чекистами, но с официальными писателями?

— Если взять Ленинград, то «Звучащая раковина» исчезает, возникают, какие-то советские издательства, тот же Кузмин вполне с ними взаимодействует... Надо же как-то доживать. Это естественно, они не могут не взаимодействовать, потому что сегодня ты — Михаил Слонимский, сын известных родителей, племянник Венгерова, за тобой история литературы, а завтра ты пишешь роман об оппозиции. Скажите, это какой круг? Он вообще принадлежит к какому кругу? Он пишет об оппозиции, встречается с чекистами, собирает материал. Вот вам, пожалуйста, и это на каждом шагу, вот эти линии: сегодня ты граф Алексей Николаевич Толстой, и ты друг всех друзей, а завтра ты кто? Лауреат Сталинской премии, тебе твои бывшие товарищи пишут письма из лагеря. А Алексей Николаевич откладывает эти письма в сторону, чтобы ему не мешали работать. Вот тут вот Сталин, а вот тут Алексей Николаевич, голосуйте за Алексея Николаевича Толстого в Верховном Совете. Это как? Это не есть разделение. Вот для Пастернака — моя любимая история, когда он встречается с несчастным бывшим рапповцем Афиногеновым, всеми брошенным, — для Пастернака не существовало этих границ. Он живет своей жизнью, тоже очень непростой, но это его путь, он не притворяется, он проходит свои пути, свои заблуждения. Но, когда он видит, что человек упал, как Афиногенов, он начинает его поднимать, ему помогать.

Или есть путь Олеши и Катаева. Один сидит в гостинице «Националь» и пьет с утра до вечера, но перед этим пишет сценарий, какую-нибудь «Ошибку инженера Кочина», страшнее фильма я вообще не видела. Он весь происходит на Лубянке, он весь про то, как враги то винт какой-нибудь отвинтят, то ужасное сделают — ну, вредят. Весь фильм про вредителей.

Или, например, мой любимый Виктор Борисович Шкловский. Это уж вообще красота... Про каждого из них интересно думать, потому что это не какая-то слипшаяся масса, это абсолютные единицы, за исключением там Сафронова и иже с ним — тогда уже пришли какие-то монстры, на которых неинтересно смотреть. На Маршака интересно смотреть, да и на каждого интересно. Потому что тот же Кузмин или тот же Белый — да нет, Белый, который вернулся. — это же человек, который сначала верит во все. Кузмин, разумеется, выживает. Софья Парнок, разумеется, выживает. Но у каждого из них свой взгляд и своя позиция. Другой вопрос, что в какой-то момент они понимают: дело пошло не туда. Понимаете, всех еще очень обезоружил НЭП. Я не случайно с этого начинала книжку. Потому что у многих возникло ощущение, что время так и будет развиваться, что просто произошел какой-то вывих в виде военного коммунизма. Все, вывих вправился, начался какой-то спокойный полукапитализм, существуют издательства, мы собираемся — и вдруг ужесточается цензура...

Ю.К. Олеша, А.Н. Толстой, Л.В. Никулин, В.И. Стенич (Сметанич) на Первом съезде советских писателей.

Государственный литературный музей

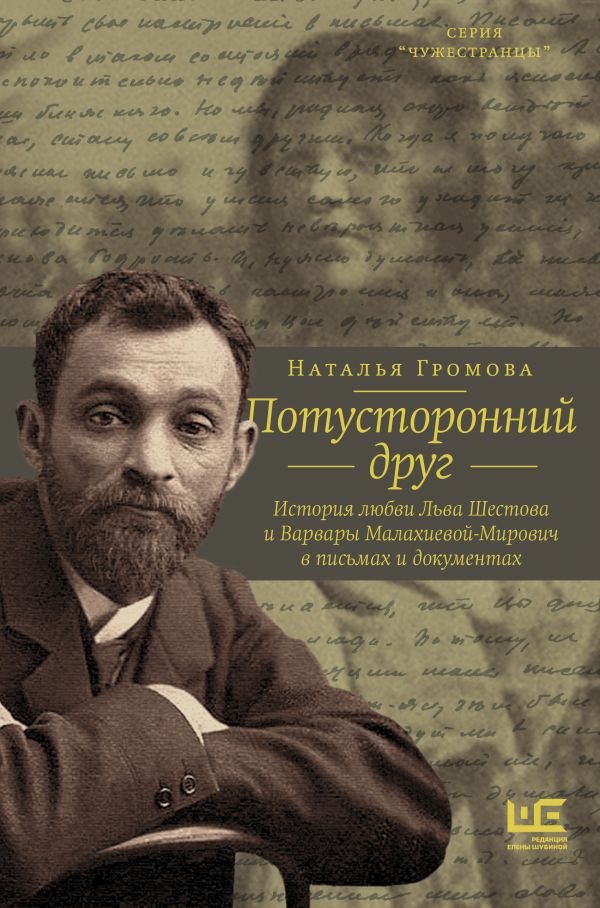

— Последний вопрос: для меня книга про Шестова оказалась очень неожиданной, потому что я ее как-то никак не ожидал в вашей библиографии увидеть. Расскажите, пожалуйста, как получилось, что вы занялись сюжетами вокруг ранних годов Шестова.

— Последствия моей большой десятилетней работы в музее Цветаевой — это когда я нашла дневники сначала Ольги Бессарабовой, я их издавала. Ну, не буду сейчас объяснять, но внутри этих дневников находились дневники некой женщины, звали ее Варвара Малахиева-Мирович.

— То есть просто были вложены в архиве?

— Они не просто были вложены, это были ее переписанные дневниковые тетрадки. Надо сказать, что дневники Ольги Бессарабовой тоже уникальные, их уже нет в продаже. Они были организованы как своеобразная хроника времени, и туда было вписано очень много писем, но самое главное: когда я их открыла, я наткнулась на множество известных имен — Даниил Андреев, Леонид Андреев, Алла Тарасова, та же Цветаева, то есть я сначала не верила своим глазам. Когда я открыла эти дневники, я думала, что это мистификация. Но читать их было — наслаждение. И там шла огромная жизнь. Революция. Двадцатые годы. Все бегут в Сергиев Посад, она называла это Сен-Жермен Сергиевого Посада. Там был и Флоренский, Самарины, Мансуровы, Урусовы, там был и Фаворский — кого там только не было! И все они там жили, спасались.

Потом я начала искать дневники Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, которые мне показались — по нескольким тетрадям с выписками — еще более поразительными. Я их нашла в доме художника и скульптора Дмитрия Михайловича Шаховского, внука Дмитрия Ивановича Шаховского, главы Кадетской партии, и так началась моя очень длинная и поразительная история с семейством Шаховских. Потому что я эти дневники выпрашивала месяцев девять, их не хотели мне давать, их было сто пятьдесят девять тетрадей, по-моему. Попутно я из той истории узнала, что вместе с дневниками там хранились письма Льва Исааковича Шестова. Варвара Григорьевна Мирович в свои дневники вобрала Серебряный век, революцию, тридцатые годы (дневник она вела с тридцатого по пятьдесят четвертый год). Конечно, эти тетрадки меня абсолютно перевернули и вытащили из советского времени, которое мне было понятно. Ну, такая у меня карта ложится, ничего не могу сделать. Варвара Григорьевна все время рассказывала про свои отношения с Шестовым — если бы этих страниц не было, я бы и книжку не могла бы написать. И мне тогда показалось, что это ее какие-то дамские представления — на старости лет решила про все романы рассказать, хотя это не женский дневник, это вообще-то дневник человека, который занимается самоисследованием философским. Дневники мы издали, но мы издали только десятую часть этих тетрадей, я вынула оттуда все самое интересное. Они вышли в 2015 году в Редакции Елены Шубиной.

И потом, уже после смерти Дмитрия Михайловича Шаховского, после издания дневников, нашлись письма Льва Шестова и мне предлагают их взять и напечатать. Понятно, что у меня просто было потрясение. Их роман — Варвары Мирович и Шестова — не главное, что меня волновало, меня интересовало, откуда взялся философ Лев Исаакович Шестов, почему он вдруг стал философом-экзистенциалистом. Я догадывалась, что эта история, которой не существует в его биографии, той, которую написала его дочь, явилась началом его философии трагедии. Другой вопрос, что была масса загадок...

Про это, собственно, книга «Последняя Москва», которую я еще раньше писала про Варвару Мирович и Льва Шестова в более свободном жанре: про две реальности, с которыми я столкнулась в жизни очень серьезно, потому что у меня получилось так, что часть книг я писала про время советское, а часть — про время совсем иное. И вот это иное время, которое меня манит, и оно мне дорого, я для себя называю временем Трех Сестер, которые живут советской жизнью. Вот они, Три Сестры: Чехов умер, а они все продолжают жить, и я за ними смотрю, за этими Тремя Сестрами за этими чеховскими героинями и героями. Вот я не могу до них дотянуться внутренне, хотя я про них все время тоже пишу. Вот Лев Исаакович, и эта книга фактически выросла, конечно, потому что, если бы я просто опубликовала письма, все равно было бы ничего не ясно. Письма были в двадцатом году брошены в печку. От них осталось то, что осталось. Да, достаточно много осталось, но нет начала и конца, что-то обгорело. Их вынула из печки Олечка Бессарабова которая написала первые дневники. Там есть его письма, есть письма Варвары к подруге, из которых тоже очень много становится ясно, но главное: там есть вот эта завязь из Серебряного века, а потом начала эмиграции шестовской, и рефлексия Варвары, которая с ним все время разговаривает, и, когда он умирает, она все время с ним продолжает этот разговор. Хотя с кем только эта женщина не была связана, с кем у нее только не было отношений, но Лев Исаакович был человеком, который определил фактически все ее сознание, это просто чрезвычайно интересно. Он — и еще Лев Толстой, который тоже там присутствует. И она, собственно, едет к Толстому, чтобы договориться о встрече его с Шестовым.

Я считаю, что свою задачу, опубликовав письма Шестова и Варвары Мирович, я выполнила. Тайны его судьбы там приоткрылись.