10 абсурдистских фильмов эпохи перестройки

29 апреля 2023 ● Журнал «Коммерсантъ Weekend» №14 от 28.04.2023, стр. 18

Выбор Василия Корецкого.

Крах больших исторических нарративов влечет за собой крах большого нарратива в искусстве. Эта максима стала банальностью, тем не менее: крах СССР убил советское кино, проживавшее на излете советской эры свой серебряный век — несмотря на цензуру и закручивание гаек. В 1986-м резьбу сорвало — и новые правила игры смешали все карты и планы, смутив сценаристов и режиссеров проблемой почти неограниченного выбора. Сталинизм и обнаженка, ужасы и мистика, крест и кооперация, сексуальное и социальное — за что браться, кому проповедовать — и что? Кинематографисты оказались в положении гоголевского Хомы Брута, на которого надвигается сонм химер,— и, не в силах сопротивляться, они впустили разом весь этот бестиарий в экран. Так в перестроечном и позднесоветском кино завелся абсурд. Часто спрятанный под маской разных жанров, он начал проникать туда исподволь, еще в первой половине 1980-х, просачиваясь в детали, расшатывая устои, пуская пыль в глаза и маскируя все нараставшую растерянность авторов и зрителей. Вот наглядная история в десяти ключевых фильмах конца 1980–1990-х.

«Кин-дза-дза!»

Георгий Данелия, 1986

Фото: Киноконцерн «Мосфильм»

Придуманный и снятый еще до начала перестройки фильм Георгия Данелии и Резо Габриадзе — симптоматическая и символическая картина, отмечающая старт безумной гонки за прежде запретными темами и жанрами. Быстрое исчерпание потенциала тотальной свободы, поменявшей все правила игры в культуре и загнавшей в тупик старых мастеров советской комедии вроде Гайдая и Рязанова, вскоре приведет к абсурдизации всего советского кино, торжеству хаоса, крика и фантасмагории. Фантастический блокбастер «для молодежи» был задуман Данелией не только как социальная сатира, но и как опус магнум (машинописная копия первого драфта сценария весила 5 кг) с приглашенными звездами эстрады (Кикабидзе и Ярмольник, в итоге не снявшиеся в фильме). Драматургия этой невероятной и бесконечной одиссеи русского прораба и грузинского студента лучше всего описывается словом «гон» (в начале 1990-х он станет популярнейшим жанром — см. «Черную розу — эмблему печали...», «Трактористов-2» или «Восемь с половиной долларов»), а жанр — «анекдотический стимпанк». По финансовым соображениям затянутый фильм остался несокращенным (госденьги выделялись на две серии, а не на одну), антиалкогольная кампания уничтожила чачу, фигурировавшую в сценарии (на планету Плюк герои попадали спьяну), а ставшее мемом ритуальное «Ку!» чуть не вымарали цензоры, считавшие все это намеком на генсека Черненко, удачно скончавшегося до внесения правок.

«Скорбное бесчувствие»

Александр Сокуров, 1986

Фото: Ленфильм; Первое творческое объединение

В следующем после премьеры «Кин-дза-дза!» 1987 году в прокат выходит многострадальная перелицовка пьесы Бернарда Шоу, над которой Александр Сокуров начал работать еще в мрачном 1982-м. И без того абсурдный текст «Дома, где разбиваются сердца» в обработке Юрия Арабова и Сокурова превратился в эталон перестроечно-постсоветского фильма, в котором все, как правило, орут, бесцельно шатаются по декадентским интерьерам, беспорядочно занимаются сексом и умирают. Но важное отличие «Бесчувствия» — масштаб авторского взгляда. Единственная локация фильма, окруженный влажным болотом дом-дирижабль,— это не какая-то советская коммуналка или чеховская дача. Это настоящий «корабль Европа», загнивающий еще с начала века Запад, некогда великая культура которого начинает переваривать самое себя в безумии империалистической войны. Кадры военной хроники 1910-х, пугающе искаженные (узкопленочное изображение растянуто на широкий экран), периодически вторгаются в действие, еще более деконструируя нарратив. Эталонный пример постмодернизма (поверх текста пьесы авторы фильма наносят толстый, почти годаровский слой культурных аллюзий и цитат), «Скорбное бесчувствие» странным образом выражает страх перед наступающей неиерархической многоголосицей перестройки, какофонией, где уже не расслышать тот самый одинокий голос человека, которому был посвящен первый полный метр Сокурова.

«Город Зеро»

Карен Шахназаров, 1988

Фото: Киноконцерн «Мосфильм»

Фильм Карена Шахназарова — канонический пример абсурдизма в перестроечном кино. Салтыков-щедринский по духу сюжет про командировку инженера Варакина (Леонид Филатов) в уездный моногородок разбавлен щедрой порцией Кафки и историческим китчем — он собран в местном краеведческом музее, щедро укомплектованном восковыми фигурами исторических лиц, популярных на перестроечном ТВ, и странными артефактами (от кровати Аттилы до пистолета ногайского мурзы Петра Урусова). Есть тут и непременная обнаженка, и упоминание общества «Память», и расхожий мотив заколдованного места, откуда нет возврата, и черт в ступе. Весь этот странный коктейль из фантазий о запретном и почти документальных деталей, позаимствованных из реальной позднесоветской жизни, современникам казался вовсе не метафорой и не аллегорией, а почти реализмом. Дело дошло до того, что консервативный социолог Сергей Кара-Мурза в своей книге «Манипуляция сознанием» утверждал, что фильм Шахназарова — это эзотерический манифест, содержащий тайный план развала СССР: «Не с приватизации завода начинается демонтаж государства, а с рок-н-ролла и краеведческого музея». Это ли не настоящий абсурд?

«Посвященный»

Олег Тепцов, 1989

Фото: Ленфильм; Студия Троицкий мост

К концу перестройки в советском кино прорастает такой прежде редкий жанр, как хоррор. И главный инструмент лучших фильмов этого жанра — обскурантизм. Прежде четкие и понятные законы жизни перестают действовать, страницы книги бытия заполняются абракадаброй, и стены с оптимистическими лозунгами вдруг начинают трескаться под напором старинных сил откуда-то с той стороны. На заводах, в перелесках, в старых квартирах с продавленными кроватями начинают твориться очень странные и непонятные дела. Второй фильм Олега Тепцова по сценарию Юрия Арабова после ставшего культовым «Господина оформителя» образно и наглядно показывает, как рвется ветхая ткань старой жизни, впуская в себя демонов, явившихся откуда-то со страниц старых книг с ятями. Серая то ли осень, то ли весна, рабочий поселок в грязи, трубы завода-гиганта над изгибом реки. В цеху по производству галош рабочая самодеятельность репетирует «Фауста». А в местном театре то ли актер, то ли режиссер, похожий на графа Калиостро, ставит возмутительно неуместную пьесу про залп «Авроры». Богема, похожая на клоунов, ползает по подвалам, Сергей Маковецкий за четыре года до фильма Хотиненко сжимает «макаров», Любовь Полищук в странном гриме закупает соль и крупу перед апокалипсисом. По телевизору — парады и Чернобыль. В этом тревожном хаосе молодой человек с профилем демона вдруг воображает себя ангелом-истребителем и начинает повелевать стихиями, сидя на обрыве над речкой-вонючкой. Мертвые встают из могил, исторические реконструкторы падают под разрывами реальной шрапнели, мертвецы садятся «забивать козла» с живыми, превращая все в подобие шоу «Поп-механики»: композитором тут и правда был Сергей Курехин.

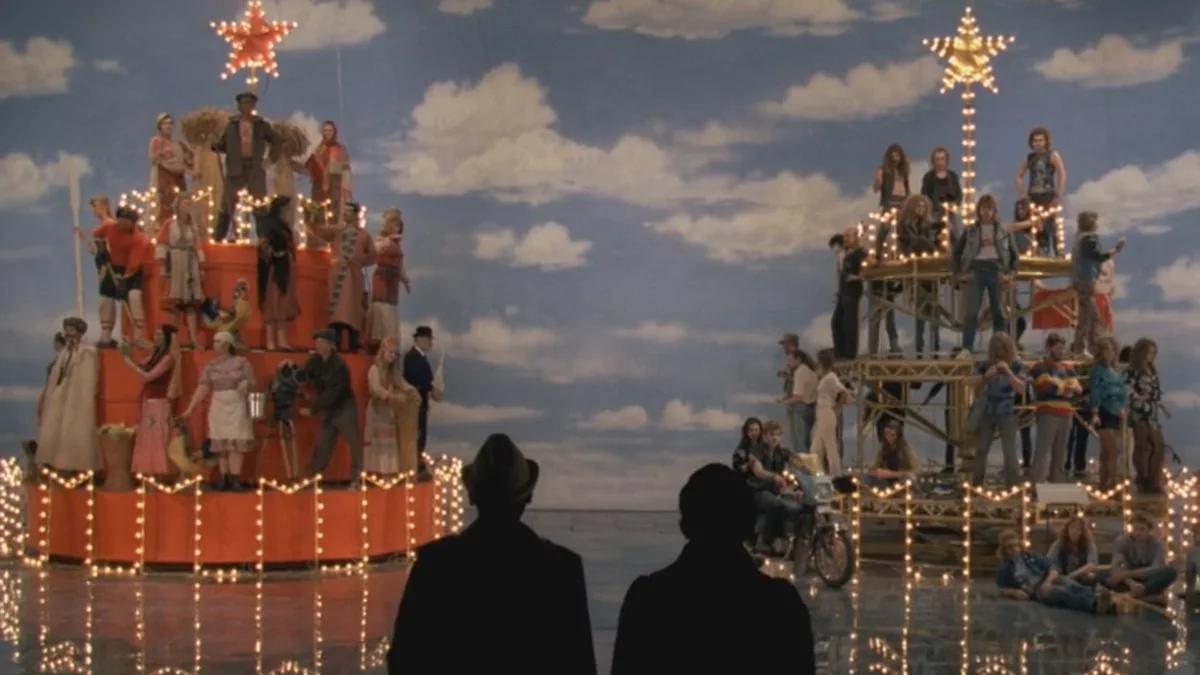

«Дом под звездным небом»

Сергей Соловьев, 1991

Фото: Круг; Мосфильм

Последний фильм условной постсоветской трилогии Сергея Соловьева, названной им самим «Три песни о Родине». Оптимистическая трагедия «Ассы» перетекла в эйфорическую буффонаду «Черной розы…» и закончилась хроникой распада. Не отдельной жизни советского номенклатурного работника, профессора Башкирцева (Михаил Ульянов, живой символ старого советского кино), даже не страны — а всего советского текста. С одной стороны — спич Башкирцева на Съезде депутатов, с другой — дурные присказки и припевки вертлявого черта Компостерова (Александр Баширов). Место действия фильма рифмуется с сокуровским домом, где разбиваются сердца,— это гигантская академическая дача, по которой ходит распиленная пополам женщина, в то время как хозяин бормочет «все обойдется». Семейная драма стремительно мутирует в гиньоль с карликами, чудесами и криминальными разборками в духе боевиков категории B. Старый мир утратил смысл, выжил из ума, закончился и сгорел — и юные герои, как персонажи Жюля Верна, улетают от него прочь на воздушном шаре под песню Бориса Гребенщикова.

«Папа, умер Дед Мороз»

Евгений Юфит, 1991

Фото: Ленфильм; The Experimental Studio of the First Film

Сочетание эмблемы киностудии «Ленфильм» и титра с названием этого фильма — уже абсурд. Но абсурдистский во многом метод некрореалиста Евгения Юфита имеет совсем другую природу, чем сологубовский морок Олега Тепцова или Константина Лопушанского. Ленинградские некрореалисты в своих странных акциях развивали московскую концептуалистскую практику «вненаходимости». Их перформансы и хеппенинги были настолько непохожи на «искусство», что не распознавались даже милицией как нечто подрывное и антисоветское. Так же и эта очень вольная экранизация «Семьи упыря» Алексея Толстого не похожа ни на первоисточник, ни на обычный хоррор. Источником жуткого тут становится именно невозможность прочесть и трактовать действия деревенских жителей, окружающих грустного героя фильма, приехавшего в село по каким-то зоологическим делам. Пока он думает о кротах и бурозубках, выхолощенная, но узнаваемая советская реальность вокруг пересобирается в лубяное инферно. Стук колес поезда, писк азбуки Морзе, шатуны в выходных костюмах среди березок, школьная форма, кол, топор, бинт — все это складывается в жуткую картину какой-то иной реальности, которая никак не может сложиться. Окончательный смысл ускользает от зрителя — и тревожит своей многозначной недоговоренностью. После выхода фильма критик Добротворский назвал его концом некрореализма. Деструкция советского образного канона (героические летчики, разведчики и прочие бравые ребята в тельняшках) тут дошла уже буквально до корней: живой мертвечиной становятся и березка, и лесок.

«Счастливые дни»

Алексей Балабанов, 1991

Фото: SPiEF

«Счастливые дни» Алексея Балабанова так же далеки от одноименной пьесы Беккета, как Данила Багров — от Трэвиса Бикла. Печальный и сумрачный фильм Балабанова — полная противоположность пьесе, в которой непрошибаемая девушка Винни продолжает кудахтать и суетиться по мере того, как их с мужем тела все глубже и глубже уходят в землю под ярким степным солнцем. Общая с Беккетом тема — экзистенциальная утрата, необратимость времени — вечно и отовсюду гонимым героем Балабанова не отрицается, но принимается как единственно истинная реальность. Улицы пустеют, двери закрываются, ослика больше нет, ежика больше нет — точно так же нет больше в 1991-м и той, прошлой жизни, прошлого кино, прошлой советской культуры, закономерно превратившейся в груды жухлых листьев на кладбище. В персонаже Виктора Сухорукова, которого сперва выгоняют из казенного дома, а потом из светлой буржуазной квартиры с фарфором и картинами, ясно видится обычный советский человек в шляпе, пребывающий в экзистенциальном ужасе от происходящих вокруг тектонических сдвигов реальности. Зловещий абсурд его положения — уже совсем не комедия.

«Человек К»

Сергей Рахманин, 1992

Фото: Одесская киностудия; Одиссей

Франц Кафка — самый любимый в перестройку писатель. Прочтение поздней советской реальности как кафкианского морока было общим местом (вспомним: «Мы рождены чтоб Кафку сделать былью»). За несколько лет до «Замка» Алексея Балабанова режиссер Одесской киностудии Сергей Рахманин ставит страннейшую картину по мотивам «Процесса». Ее главный герой, видимо, писатель, бесконечно ходит по сумрачному, с драматическими тенями дому, ведет непонятные телепатические разговоры с мистическим мальчиком, посещает зловещего доктора, говорящего что-то вроде «исследование — это процесс, и ваш процесс уже идет», обнаруживает в своей кровати голую Елену Кондулайнен (актриса была первым секс-символом советского кино). Степенью радикальной деструкции текста, да и зрелища (темно, странно, непонятно), «Человек К» напоминает «Камень» Сокурова, фильм про возвращение с того света Антона Павловича Чехова, снятый в то же время.

«Чувствительный милиционер»

Кира Муратова, 1992

Фото: CNC; Parimedia; Primodessa Film

«Чувствительный милиционер» выходит через четыре года после «Астенического синдрома» — и начинается с приступа счастливого смеха, охватившего все отделение милиции. История милиционера, нашедшего в капусте младенца Наташу, но решением мудрого райкома лишенного права на удочерение, позиционировалась Муратовой как комедия, как кинематографический аналог фотоателье, завешенного снимками счастливых смеющихся младенцев и родителей. Сегодня фильм смотрится как хроника солнечного ада. Тут уже в полной мере проявляется фирменная психопатологическая репетитивность муратовских персонажей, с блаженными лицами повторяющих одно и то же и не слышащих собеседника. Ригидные интонации героев, похожих на куклы-автоматы, гомерические детали (вроде заставленной всевозможными емкостями с питьевой водой кухни главных героев), пугающие мотивы (проблема собак, гуляющих под покровом ночи без намордников). Конечно, глядя на молодого милиционера, рассуждающего о любви, «чуде из чудес», мы смеемся вместе с ним. Но только чтобы не заплакать: расчленяя быт на слои, разбивая диалоги на серию монологов в пустоту, фильм с горькой усмешкой констатирует экзистенциальную невозможность любой общности, любой близости — хоть в семье, хоть в обществе.

«Железная пята олигархии»

Александр Баширов, 1997

Фото: Дебошир Фильм; Films Unlimited

Живым — и главным — воплощением абсурда в перестроечном и постперестроечном кино был, конечно, Александр Баширов. Актер, ответственный за бесовщину в культовых картинах Соловьева, шоумен, участвовавший в безумных концертах «Поп-механики», основатель студии «Дебошир-фильм», которая много лет проводила в Питере фестиваль странного самодеятельного кино «Чистые грезы». Естественной кульминацией этого амплуа стал режиссерский дебют Баширова — ернический байопик героя рабочего класса. Николай Петрович (его играет, конечно же, сам режиссер) — человек непростой судьбы, борец, оратор, бывший учитель литературы, алкоголик, проходимец и горлопан. Его героическую биографию мы слышим в пересказе преданной подруги и товарки по революционной борьбе Ассоль — и состоит она из фрагментов «Железной пяты» Джека Лондона. Николай Петрович в расхристанном пальто вышагивает по проспектам и гранитным набережным Петербурга, агитирует рабочих и проституток (последние дарят ему «оральный секс в презервативе» — цитата из фильма), бегает от шпиков. Их щуплые фигурки кажутся неуместными и незначительными на фоне имперского величия северной столицы, пафос прозы Лондона разбивается о бутылку в руке Николая Петровича. Нищий протагонист малобюджетного кино, он оказывается последним, карикатурным отпрыском в роду харизматических пролетариев. В том же году, когда Баширов снимает свой дебют, хитом видеорынка становится балабановский «Брат»: эпоха тотального абсурда в отечественном кино заканчивается и начинается новая — время простых истин и несложных характеров.

Франц Кафка — самый любимый в перестройку писатель. Прочтение поздней советской реальности как кафкианского морока было общим местом (вспомним: «Мы рождены чтоб Кафку сделать былью»). За несколько лет до «Замка» Алексея Балабанова режиссер Одесской киностудии Сергей Рахманин ставит страннейшую картину по мотивам «Процесса». Ее главный герой, видимо, писатель, бесконечно ходит по сумрачному, с драматическими тенями дому, ведет непонятные телепатические разговоры с мистическим мальчиком, посещает зловещего доктора, говорящего что-то вроде «исследование — это процесс, и ваш процесс уже идет», обнаруживает в своей кровати голую Елену Кондулайнен (актриса была первым секс-символом советского кино). Степенью радикальной деструкции текста, да и зрелища (темно, странно, непонятно), «Человек К» напоминает «Камень» Сокурова, фильм про возвращение с того света Антона Павловича Чехова, снятый в то же время.

«Чувствительный милиционер»

Кира Муратова, 1992

Фото: CNC; Parimedia; Primodessa Film

«Чувствительный милиционер» выходит через четыре года после «Астенического синдрома» — и начинается с приступа счастливого смеха, охватившего все отделение милиции. История милиционера, нашедшего в капусте младенца Наташу, но решением мудрого райкома лишенного права на удочерение, позиционировалась Муратовой как комедия, как кинематографический аналог фотоателье, завешенного снимками счастливых смеющихся младенцев и родителей. Сегодня фильм смотрится как хроника солнечного ада. Тут уже в полной мере проявляется фирменная психопатологическая репетитивность муратовских персонажей, с блаженными лицами повторяющих одно и то же и не слышащих собеседника. Ригидные интонации героев, похожих на куклы-автоматы, гомерические детали (вроде заставленной всевозможными емкостями с питьевой водой кухни главных героев), пугающие мотивы (проблема собак, гуляющих под покровом ночи без намордников). Конечно, глядя на молодого милиционера, рассуждающего о любви, «чуде из чудес», мы смеемся вместе с ним. Но только чтобы не заплакать: расчленяя быт на слои, разбивая диалоги на серию монологов в пустоту, фильм с горькой усмешкой констатирует экзистенциальную невозможность любой общности, любой близости — хоть в семье, хоть в обществе.

«Железная пята олигархии»

Александр Баширов, 1997

Фото: Дебошир Фильм; Films Unlimited

Живым — и главным — воплощением абсурда в перестроечном и постперестроечном кино был, конечно, Александр Баширов. Актер, ответственный за бесовщину в культовых картинах Соловьева, шоумен, участвовавший в безумных концертах «Поп-механики», основатель студии «Дебошир-фильм», которая много лет проводила в Питере фестиваль странного самодеятельного кино «Чистые грезы». Естественной кульминацией этого амплуа стал режиссерский дебют Баширова — ернический байопик героя рабочего класса. Николай Петрович (его играет, конечно же, сам режиссер) — человек непростой судьбы, борец, оратор, бывший учитель литературы, алкоголик, проходимец и горлопан. Его героическую биографию мы слышим в пересказе преданной подруги и товарки по революционной борьбе Ассоль — и состоит она из фрагментов «Железной пяты» Джека Лондона. Николай Петрович в расхристанном пальто вышагивает по проспектам и гранитным набережным Петербурга, агитирует рабочих и проституток (последние дарят ему «оральный секс в презервативе» — цитата из фильма), бегает от шпиков. Их щуплые фигурки кажутся неуместными и незначительными на фоне имперского величия северной столицы, пафос прозы Лондона разбивается о бутылку в руке Николая Петровича. Нищий протагонист малобюджетного кино, он оказывается последним, карикатурным отпрыском в роду харизматических пролетариев. В том же году, когда Баширов снимает свой дебют, хитом видеорынка становится балабановский «Брат»: эпоха тотального абсурда в отечественном кино заканчивается и начинается новая — время простых истин и несложных характеров.