Бесчувственнейшее из искусств

3 августа 2024 ● "Коммерсантъ Weekend

История японской кинореволюции 1960-х как история тотальной безжалостности.

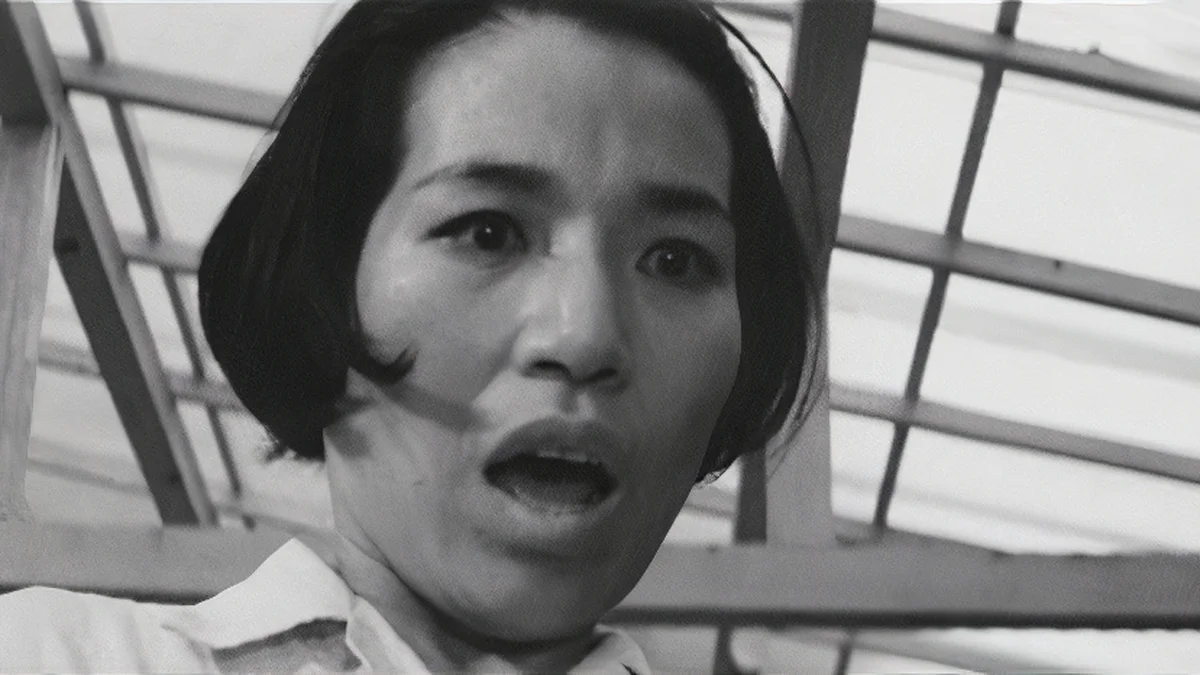

«Чужое лицо». Хироси Тэсигахара, 1966

Фото: Teshigahara Productions, Tokyo Eiga Co Ltd.

1960-е — самое бурное, тревожное и кровавое десятилетие для послевоенного японского общества, начавшееся с побоища перед зданием парламента и закончившееся самоуничтожением левого движения. И в то же время эти годы стали золотым веком японского кино, эрой его наивысшего художественного и коммерческого подъема. Василий Корецкий рассказывает, как борьба, насилие, отчаяние и разочарование воплотились в фильмах новой японской волны.

Десятилетие новой модернизации в Японии, классовой борьбы, переходящей в уличные бои, медиареволюции и решительной перестройки общества породили в кино новую японскую волну (nuberu bagu), режиссерам которой приходилось постоянно идти ва-банк, помимо прочего исследуя границы студийной и государственной цензуры и экспериментируя с новыми экономическими схемами. Вслед за общественной жизнью радикализовалась и поп-культура, включая и сами отношения между автором и зрителем. Если величайший режиссер предыдущего поколения Ясудзиро Одзу деликатно усаживал камеру на татами, чтобы интимно уравнять зрителя с героями, режиссеры новой волны били его по глазам панорамой равнодушной жестокости капиталистического мира, катком проехавшего по всем традиционным институтам — от семьи до государства, колонизировавшего своей логикой и саму человеческую жизнь, и природу. Всюду, куда ни обращал свою камеру кинематографист этого времени, он видел сцену насилия, место преступления.

Безжалостное общество

Один из первых фильмов японской новой волны так и назывался — «Повесть о жестокой юности» (Нагиса Осима, 1960). Однако в ярких, цветных и молодежных фильмах рубежа 1950–1960-х, главными героями которых становились юные преступники и нарушители норм, жестокость была скорее новым аттракционом, залогом режиссерской честности со зрителем. Кулачные поединки, уличные волнения, динамичная поножовщина с якудзой, страстная, настоящая любовь, которая не мыслилась без боли,— все это воспринималось как бунт нового против старого. Довольно скоро, впрочем, произошло отрезвление. По мере того как страна, содрогающаяся от вспышек массовых беспорядков (сами японцы считали их эпизодами гражданской войны и так прямо и называли «токийская война» или «война в Осаке»), расставалась с надеждами на новую мирную жизнь (договоры безопасности с США превратили Японию в техническую базу для войн в Корее и Вьетнаме), насилие и отчужденность современности стали видеться продолжением старого имперского порядка.

Все звенья цепи насилия (над одной конкретной женщиной), начинающейся в архаичном патриархальном укладе маленькой горной деревушки и протянувшейся через буржуазную войну, американскую оккупацию и новую реальность японского экономического чуда, в деталях изображены в эпической драме Сёхэя Имамуры «Женщина-насекомое» (1963). Причем дикие инцестуальные нравы деревни кажутся образцом человечности по сравнению с безжалостной логикой прихода/расхода, определяющей жизнь мегаполиса. Будто списанный из фильмов Антониони мотив неисправимого отчуждения людей друг от друга становится ключевым для детективных сюжетов про саларименов, слетающих с катушек и реагирующих на холодное равнодушие капитализма иррациональной жестокостью. Надевающий на себя гиперреалистическую чудо-маску инженер («Чужое лицо» Хироси Тэсигахары по роману Кобо Абэ, 1966) рвет последние нити социальных связей, пользуясь своей анонимностью, и в конце концов бросается с ножом на случайную прохожую — без мотива и даже без страсти. Другая крайность — популярный в японской литературе и кино 1960-х сюжет о таинственном исчезновении какого-нибудь начальника отдела сбыта, маленького человека без особых примет. Бесследно растворяясь в паутине хайвеев и железных дорог, отсутствующие герои таких фильмов, как «Человек исчезает» (новаторский док Имамуры 1967 года) или «Сожженная карта» (1968, еще одна экранизация Тэсигахарой романа Абэ), добровольно стирают себя из душного пейзажа, в котором на 5 метрах, влезающих в кадр, умещается вся человеческая жизнь: труба завода, кубики спального района и кладбище.

Безжалостный ландшафт

Война во Вьетнаме оказала сильнейшее воздействие на японское общество — и не только как катализатор антиамериканских настроений. Военная фотография произвела радикальную революцию в фотоискусстве: авторы знаменитого журнала Provoke снимали улицы вроде бы мирных японских мегаполисов как поле боя, руинированное пространство, заполненное мусором, одинаковыми строениями (свалка плавно переходит в промзону, а та — в бараки), населенное странными маргиналами и комбатантами из студенческих и рабочих движений, выходящими на рукопашный бой с полицией и друг с другом. Эта оптика породила в среде левых кинематографистов, связанных с Provoke, особую «теорию ландшафта» — не то чтобы стройную доксу, а скорее не до конца сформулированное подозрение.

Споря с теоретиками сельской герильи, приверженцы этой теории утверждали, что «дом революционера» — не неприступные горы, а микрорайоны типовой застройки. Но что это за дом, если пребывание в нем чревато разоблачением? Эту странную диалектику развивает фильм «Времена террора» (1969) Кодзи Вакамацу, главный герой которого — студент-активист, залегший на дно в малометражной квартире на краю города. Ввиду временной невозможности политический революции он занимается революцией сексуальной — в компании двух соратниц. Впрочем, вынужденное проживание в сердце капиталистической антиутопии больше похоже на пытку скукой (ее претерпевают также два полицейских агента, следящие за студентом из дома напротив).

Такой же заурядный ландшафт, декорированный вывесками и национальными флагами, становится местом бесчисленных циничных преступлений в «Мальчике» Нагисы Осимы (1969), криминальном травелоге, пересказывающем реальную историю семьи с двумя детьми, промышляющей «подбросами»: старший сын бросается под колеса автомобилей, а родители потом вымогают деньги у водителей. Живописность видов от жаркого юга до снежного Хоккайдо нивелируется монотонностью и заурядностью абьюза, происходящего на фоне этих красот. Через год Осима сгустит краски и месседж в сюрреалистической «Истории, рассказанной после токийской войны» (1970): тут студент из группы медиаактивистов пытается понять причины самоубийства товарища, потратившего свою последнюю бобину восьмимиллиметровой пленки на, казалось бы, бессмысленные кадры безлюдных урбанистических пейзажей. Повторяя предсмертный маршрут безумца и снимая на камеру те же места, герой убеждается, что каждое из них — место преступления капиталистического порядка, не вызывающее никакого протеста у равнодушного социума.

Куда более радикальными оказываются в своем взгляде на происхождение насилия Масао Мацуда (входивший в редколлегию Provoke), Масао Адати и Мамору Сасаки, создатели дока «Серийный убийца» (1975). С равнодушием хирургов они проделывают обратную операцию — превращают места преступлений и скитаний серийного киллера Норио Нагаямы в пейзаж. Убийственная заурядность этих кинооткрыток экстраполируется и на беспричинные убийства, совершенные Нагаямой. Жизнь, лишенная смысла, взрывается смертью, лишенной цели; эпоха революции отступает перед банальностью повсеместной промзоны.

Спустя 15 лет от страстной жестокости юности на японских киноэкранах не осталось ничего. Ни злости, ни любви, ни жалости — лишь всеохватная тоска урбанистической экспансии, стирающей различия между любыми географическими точками.

Безжалостная революция

Реакция молодежи на эту «тотальную колонизацию» пространства и распад социальных связей была тоже монструозной в своем безжалостном догматизме. Революционное насилие японских левых радикалов было парадоксальным образом направлено в первую очередь на своих. «Ангелы в экстазе» (1972) Кодзи Вакамацу в гротескной форме описывают кровавую межфракционную войну в подполье, разделенном на группы, бойцы которых названы по именам времен года, месяцев и дней недели. Группа, возглавляемая Февралем, пытается реквизировать американское оружие, добытое ячейкой Октября, ослепшего в результате ранения. Октябрь переходит в наступление. Пытки однопартийцев во имя «дела четырех времен года»; механически безучастный секс, во время которого революционеры нередко обсуждают партийную линию. Дегуманизация «борцов за свободу» не оставляет ни малейшего шанса свободе.

Реальность красного андерграунда была еще страшнее — в ней не было места режиссерской иронии. Фактическое самоуничтожение террористической Объединенной Красной армии Японии во время тренировок в горном лагере в 1972-м было документально реконструировано Вакамацу в 2007-м («Объединенная Красная армия»). Эта хроника бесконечных сеансов самокритики удивляет в первую очередь механистичностью и робеспьеровской бессмысленностью автонасилия. Эта же механистичность шокирует и в упомянутом выше «Времени террора» — подобно герою автофикшена Бориса Савинкова, студент-подпольщик совершенно отчужден не только от остальных людей, но и от своей собственной жизни; сама повседневность — утренний кофе, газета, секс — становится для него чем-то вроде наказания, которое необходимо отбыть. Разумеется, буржуазное уныние не может сломить потенциального бомбиста — оно просто уничтожает в нем субъекта, превращая в орудие извращенной политической воли, настолько же безжалостной, насколько и слепой, абсурдной, идущей ниоткуда. Поразительно, как в фильмах Вакамацу, близкого к японской Красной армии и вроде бы ее попутчика, идеалы «революционной борьбы» всегда дезавуируются элементом перверсии. В этом мире революционер болен даже в большей степени, чем буржуазное общество,— констатация этого факта оставляет у зрителей революционного эксплотейшена Вакамацу осадок черной (реакционной?) безысходности.

Безжалостный секс

Пик японской новой волны приходится на вторую половину 1960-х: после Олимпиады в Токио правительство отменяет выездные квоты и деятели искусства начинают массово ездить в Америку и лихорадочно апроприировать западную поп-культуру. Бум зрительского интереса к кино позволяет молодым режиссерам уходить со студий-мейджоров в самостоятельное плавание — это заметно снижает градус любого политического пафоса в их картинах, но усиливает элемент сексплотейшена. Вот, например, репертуар 1966-го: «Порнографы» Имамуры, производственная трагикомедия о парочке подпольных порнографов-любителей, снимающих свои ужасные сюжеты в каком-то сарае (актрисой выступает девушка с задержкой умственного развития); «Эмбрион охотится тайно» Вакамацу — клаустрофобная жесткая садо-мазо-история мести; «Дневной демон» Осимы — история серийного насильника; «Аборт» Масао Адати — фантастический хоррор про обезумевшего гинеколога, стерилизующего своих пациенток. Политическое при этом никуда не исчезает, просто сексуальные отношения в передовом кино начинают рассматриваться как классовые. А поскольку на улицах ведется классовая война, она идет и в постели. Впрочем, нет, не в постели! Еще одна примета радикализации — перенос сцен секса из полумарка частного пространства под яркий свет, на открытый ландшафт. Секс, как и насилие (а часто их тут не различить), происходит на пустырях и газонах, под эстакадами, на крышах небоскребов.

Одновременно новые режиссеры проводят ревизию классики: в их фильмографиях истории о якудзе, студентах и маньяках начинают перемежаться сюжетами театра кабуки, часто основанными на реальной криминальной хронике. На экраны выходят многочисленные истории проклятых любовников, обреченных безжалостной социальной реальностью на двойной суицид (например, «Двойное самоубийство» Масахиро Синоды 1969 года).

Максимального сгущения японское инферно достигает в фильме Сусуму Хани с красноречивым названием «Ад первой любви» (1968). Первыми словами этой трагической мелодрамы о хрупком чувстве между двумя неблагополучными подростками становятся «дорого» и «деньги». Сексуальное оказывается безнадежно увязано с экономическим, социальным, с самой инфраструктурой мегаполиса. Юные любовники никогда не остаются наедине — даже в номере гостиницы их преследуют звуки улицы и соседей, мысли о деньгах и туманном будущем, которое никогда не наступит. Открывшееся горькой историей политического поражения — «Ночь и туман в Японии» (1960) Осимы — десятилетие кинореволюции закрылось симметричным реквиемом по мечте, его же «Историей, рассказанной после токийской войны». В новом десятилетии авторы nuberu bagu уйдут кто в ФАТХ (Адати), кто в панк (Хани), кто в коммерческую эротику-pinku (Осима), кто и вовсе на ТВ — без ностальгии и без сожалений.

Фото: Teshigahara Productions, Tokyo Eiga Co Ltd.

1960-е — самое бурное, тревожное и кровавое десятилетие для послевоенного японского общества, начавшееся с побоища перед зданием парламента и закончившееся самоуничтожением левого движения. И в то же время эти годы стали золотым веком японского кино, эрой его наивысшего художественного и коммерческого подъема. Василий Корецкий рассказывает, как борьба, насилие, отчаяние и разочарование воплотились в фильмах новой японской волны.

Десятилетие новой модернизации в Японии, классовой борьбы, переходящей в уличные бои, медиареволюции и решительной перестройки общества породили в кино новую японскую волну (nuberu bagu), режиссерам которой приходилось постоянно идти ва-банк, помимо прочего исследуя границы студийной и государственной цензуры и экспериментируя с новыми экономическими схемами. Вслед за общественной жизнью радикализовалась и поп-культура, включая и сами отношения между автором и зрителем. Если величайший режиссер предыдущего поколения Ясудзиро Одзу деликатно усаживал камеру на татами, чтобы интимно уравнять зрителя с героями, режиссеры новой волны били его по глазам панорамой равнодушной жестокости капиталистического мира, катком проехавшего по всем традиционным институтам — от семьи до государства, колонизировавшего своей логикой и саму человеческую жизнь, и природу. Всюду, куда ни обращал свою камеру кинематографист этого времени, он видел сцену насилия, место преступления.

Безжалостное общество

Один из первых фильмов японской новой волны так и назывался — «Повесть о жестокой юности» (Нагиса Осима, 1960). Однако в ярких, цветных и молодежных фильмах рубежа 1950–1960-х, главными героями которых становились юные преступники и нарушители норм, жестокость была скорее новым аттракционом, залогом режиссерской честности со зрителем. Кулачные поединки, уличные волнения, динамичная поножовщина с якудзой, страстная, настоящая любовь, которая не мыслилась без боли,— все это воспринималось как бунт нового против старого. Довольно скоро, впрочем, произошло отрезвление. По мере того как страна, содрогающаяся от вспышек массовых беспорядков (сами японцы считали их эпизодами гражданской войны и так прямо и называли «токийская война» или «война в Осаке»), расставалась с надеждами на новую мирную жизнь (договоры безопасности с США превратили Японию в техническую базу для войн в Корее и Вьетнаме), насилие и отчужденность современности стали видеться продолжением старого имперского порядка.

Все звенья цепи насилия (над одной конкретной женщиной), начинающейся в архаичном патриархальном укладе маленькой горной деревушки и протянувшейся через буржуазную войну, американскую оккупацию и новую реальность японского экономического чуда, в деталях изображены в эпической драме Сёхэя Имамуры «Женщина-насекомое» (1963). Причем дикие инцестуальные нравы деревни кажутся образцом человечности по сравнению с безжалостной логикой прихода/расхода, определяющей жизнь мегаполиса. Будто списанный из фильмов Антониони мотив неисправимого отчуждения людей друг от друга становится ключевым для детективных сюжетов про саларименов, слетающих с катушек и реагирующих на холодное равнодушие капитализма иррациональной жестокостью. Надевающий на себя гиперреалистическую чудо-маску инженер («Чужое лицо» Хироси Тэсигахары по роману Кобо Абэ, 1966) рвет последние нити социальных связей, пользуясь своей анонимностью, и в конце концов бросается с ножом на случайную прохожую — без мотива и даже без страсти. Другая крайность — популярный в японской литературе и кино 1960-х сюжет о таинственном исчезновении какого-нибудь начальника отдела сбыта, маленького человека без особых примет. Бесследно растворяясь в паутине хайвеев и железных дорог, отсутствующие герои таких фильмов, как «Человек исчезает» (новаторский док Имамуры 1967 года) или «Сожженная карта» (1968, еще одна экранизация Тэсигахарой романа Абэ), добровольно стирают себя из душного пейзажа, в котором на 5 метрах, влезающих в кадр, умещается вся человеческая жизнь: труба завода, кубики спального района и кладбище.

Безжалостный ландшафт

Война во Вьетнаме оказала сильнейшее воздействие на японское общество — и не только как катализатор антиамериканских настроений. Военная фотография произвела радикальную революцию в фотоискусстве: авторы знаменитого журнала Provoke снимали улицы вроде бы мирных японских мегаполисов как поле боя, руинированное пространство, заполненное мусором, одинаковыми строениями (свалка плавно переходит в промзону, а та — в бараки), населенное странными маргиналами и комбатантами из студенческих и рабочих движений, выходящими на рукопашный бой с полицией и друг с другом. Эта оптика породила в среде левых кинематографистов, связанных с Provoke, особую «теорию ландшафта» — не то чтобы стройную доксу, а скорее не до конца сформулированное подозрение.

Споря с теоретиками сельской герильи, приверженцы этой теории утверждали, что «дом революционера» — не неприступные горы, а микрорайоны типовой застройки. Но что это за дом, если пребывание в нем чревато разоблачением? Эту странную диалектику развивает фильм «Времена террора» (1969) Кодзи Вакамацу, главный герой которого — студент-активист, залегший на дно в малометражной квартире на краю города. Ввиду временной невозможности политический революции он занимается революцией сексуальной — в компании двух соратниц. Впрочем, вынужденное проживание в сердце капиталистической антиутопии больше похоже на пытку скукой (ее претерпевают также два полицейских агента, следящие за студентом из дома напротив).

Такой же заурядный ландшафт, декорированный вывесками и национальными флагами, становится местом бесчисленных циничных преступлений в «Мальчике» Нагисы Осимы (1969), криминальном травелоге, пересказывающем реальную историю семьи с двумя детьми, промышляющей «подбросами»: старший сын бросается под колеса автомобилей, а родители потом вымогают деньги у водителей. Живописность видов от жаркого юга до снежного Хоккайдо нивелируется монотонностью и заурядностью абьюза, происходящего на фоне этих красот. Через год Осима сгустит краски и месседж в сюрреалистической «Истории, рассказанной после токийской войны» (1970): тут студент из группы медиаактивистов пытается понять причины самоубийства товарища, потратившего свою последнюю бобину восьмимиллиметровой пленки на, казалось бы, бессмысленные кадры безлюдных урбанистических пейзажей. Повторяя предсмертный маршрут безумца и снимая на камеру те же места, герой убеждается, что каждое из них — место преступления капиталистического порядка, не вызывающее никакого протеста у равнодушного социума.

Куда более радикальными оказываются в своем взгляде на происхождение насилия Масао Мацуда (входивший в редколлегию Provoke), Масао Адати и Мамору Сасаки, создатели дока «Серийный убийца» (1975). С равнодушием хирургов они проделывают обратную операцию — превращают места преступлений и скитаний серийного киллера Норио Нагаямы в пейзаж. Убийственная заурядность этих кинооткрыток экстраполируется и на беспричинные убийства, совершенные Нагаямой. Жизнь, лишенная смысла, взрывается смертью, лишенной цели; эпоха революции отступает перед банальностью повсеместной промзоны.

Спустя 15 лет от страстной жестокости юности на японских киноэкранах не осталось ничего. Ни злости, ни любви, ни жалости — лишь всеохватная тоска урбанистической экспансии, стирающей различия между любыми географическими точками.

Безжалостная революция

Реакция молодежи на эту «тотальную колонизацию» пространства и распад социальных связей была тоже монструозной в своем безжалостном догматизме. Революционное насилие японских левых радикалов было парадоксальным образом направлено в первую очередь на своих. «Ангелы в экстазе» (1972) Кодзи Вакамацу в гротескной форме описывают кровавую межфракционную войну в подполье, разделенном на группы, бойцы которых названы по именам времен года, месяцев и дней недели. Группа, возглавляемая Февралем, пытается реквизировать американское оружие, добытое ячейкой Октября, ослепшего в результате ранения. Октябрь переходит в наступление. Пытки однопартийцев во имя «дела четырех времен года»; механически безучастный секс, во время которого революционеры нередко обсуждают партийную линию. Дегуманизация «борцов за свободу» не оставляет ни малейшего шанса свободе.

Реальность красного андерграунда была еще страшнее — в ней не было места режиссерской иронии. Фактическое самоуничтожение террористической Объединенной Красной армии Японии во время тренировок в горном лагере в 1972-м было документально реконструировано Вакамацу в 2007-м («Объединенная Красная армия»). Эта хроника бесконечных сеансов самокритики удивляет в первую очередь механистичностью и робеспьеровской бессмысленностью автонасилия. Эта же механистичность шокирует и в упомянутом выше «Времени террора» — подобно герою автофикшена Бориса Савинкова, студент-подпольщик совершенно отчужден не только от остальных людей, но и от своей собственной жизни; сама повседневность — утренний кофе, газета, секс — становится для него чем-то вроде наказания, которое необходимо отбыть. Разумеется, буржуазное уныние не может сломить потенциального бомбиста — оно просто уничтожает в нем субъекта, превращая в орудие извращенной политической воли, настолько же безжалостной, насколько и слепой, абсурдной, идущей ниоткуда. Поразительно, как в фильмах Вакамацу, близкого к японской Красной армии и вроде бы ее попутчика, идеалы «революционной борьбы» всегда дезавуируются элементом перверсии. В этом мире революционер болен даже в большей степени, чем буржуазное общество,— констатация этого факта оставляет у зрителей революционного эксплотейшена Вакамацу осадок черной (реакционной?) безысходности.

Безжалостный секс

Пик японской новой волны приходится на вторую половину 1960-х: после Олимпиады в Токио правительство отменяет выездные квоты и деятели искусства начинают массово ездить в Америку и лихорадочно апроприировать западную поп-культуру. Бум зрительского интереса к кино позволяет молодым режиссерам уходить со студий-мейджоров в самостоятельное плавание — это заметно снижает градус любого политического пафоса в их картинах, но усиливает элемент сексплотейшена. Вот, например, репертуар 1966-го: «Порнографы» Имамуры, производственная трагикомедия о парочке подпольных порнографов-любителей, снимающих свои ужасные сюжеты в каком-то сарае (актрисой выступает девушка с задержкой умственного развития); «Эмбрион охотится тайно» Вакамацу — клаустрофобная жесткая садо-мазо-история мести; «Дневной демон» Осимы — история серийного насильника; «Аборт» Масао Адати — фантастический хоррор про обезумевшего гинеколога, стерилизующего своих пациенток. Политическое при этом никуда не исчезает, просто сексуальные отношения в передовом кино начинают рассматриваться как классовые. А поскольку на улицах ведется классовая война, она идет и в постели. Впрочем, нет, не в постели! Еще одна примета радикализации — перенос сцен секса из полумарка частного пространства под яркий свет, на открытый ландшафт. Секс, как и насилие (а часто их тут не различить), происходит на пустырях и газонах, под эстакадами, на крышах небоскребов.

Одновременно новые режиссеры проводят ревизию классики: в их фильмографиях истории о якудзе, студентах и маньяках начинают перемежаться сюжетами театра кабуки, часто основанными на реальной криминальной хронике. На экраны выходят многочисленные истории проклятых любовников, обреченных безжалостной социальной реальностью на двойной суицид (например, «Двойное самоубийство» Масахиро Синоды 1969 года).

Максимального сгущения японское инферно достигает в фильме Сусуму Хани с красноречивым названием «Ад первой любви» (1968). Первыми словами этой трагической мелодрамы о хрупком чувстве между двумя неблагополучными подростками становятся «дорого» и «деньги». Сексуальное оказывается безнадежно увязано с экономическим, социальным, с самой инфраструктурой мегаполиса. Юные любовники никогда не остаются наедине — даже в номере гостиницы их преследуют звуки улицы и соседей, мысли о деньгах и туманном будущем, которое никогда не наступит. Открывшееся горькой историей политического поражения — «Ночь и туман в Японии» (1960) Осимы — десятилетие кинореволюции закрылось симметричным реквиемом по мечте, его же «Историей, рассказанной после токийской войны». В новом десятилетии авторы nuberu bagu уйдут кто в ФАТХ (Адати), кто в панк (Хани), кто в коммерческую эротику-pinku (Осима), кто и вовсе на ТВ — без ностальгии и без сожалений.