«Мадам, месьё, бонжур — сенсация в Париже!» — как пел Спартак Мишулин в образе первооткрывателя кино Люмьера в незабвенном «Волшебном фонаре». На самом престижном в мире международном кинофестивале в Каннах приз жюри получает новый фильм 25-летнего канадского киновундеркинда Ксавье Долана «Мамочка». Журналисты на всех языках взахлеб расписывают главную находку автора: он выложил на экране кадр, вытянутый не по горизонтали, как мы привыкли, а по вертикали. «Это выглядит как изображение на iPhone!», «Долан показал мир через призму современного гаджета, каким его привыкли воспринимать люди нового поколения». Взрыв оваций встречает сцену, когда юный герой, впервые почувствовав себя счастливым, раздвигает рамку кадра руками, и тот становится горизонтальным, каким привык видеть мир человеческий глаз, не уткнувшийся в дисплей телефона.

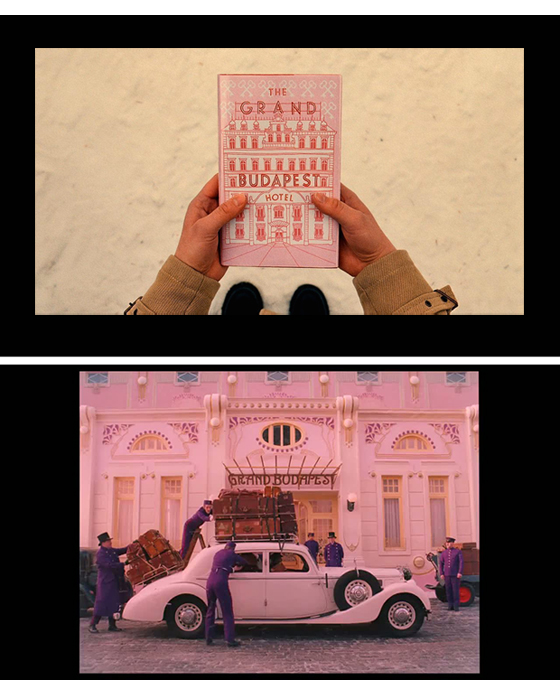

Тремя месяцами раньше, в Берлине, Гран-при достается ленте американца Уэса Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“». Повествование разворачивается в трех временных пластах. Оставив в качестве рамки кадра стандартное современное соотношение высоты и длины 1,85: 1, внутри нее Андерсон меняет рамки в зависимости от того, когда происходит действие эпизода: если в тридцатых — на допотопные квадратные 1,37: 1, если в семидесятых, вовсю наслаждавшихся широким экраном, — 2,35: 1. Как тонко: ведь мы действительно вспоминаем XX век по фильмам!

Автор этих строк испытал отголоски этого бума на себе: уже на излете лета на почве этих и еще пары-тройки свежих фестивальных происшествий один журнал обратился к нему за статьей о новых формах показа и восприятия кино, о революции киноязыка, слиянии кино и видеоарта. Но помилуйте, эти парни не показали ничего, чего давным-давно не сделал уже Ролан Быков!

Первая его картина, «Семь нянек», вышла на экраны в 1962 году. Тогда еще в СССР только внедрялось то техническое киноновшество, которое уже через четыре года позволит ему выделывать на экране и те выкрутасы, которыми бахвалились в этом году фестивальные любимцы, и многие другие. Однако и в дебюте он выворачивал наизнанку типичные ожидания зрителя от кинопросмотра, вытряхивал из них пыль и выпускал из зала толпу — а фильм посмотрело тогда 26 миллионов человек! — не только смеющуюся, но и сильно раскованную, как в отношении поведения, так и в отношении представлений о кинозрелище, — а это как раз и есть признак авангарда.

Фильм открывался вроде бы типичным для советского кино сталинской и начала хрущевской поры прологом: алый занавес, оркестр, дирижер взмахивает палочкой, надрывно вступает оркестр — сейчас загремит увертюра, поедут титры, грянет что-то музыкально-патриотическое, как в «Сказании о земле Сибирской». Но в зале раздается топот: семеро опоздавших молодых ребят и девчат пристраиваются на откидные стулья. Дирижер раздосадованно машет головой, снова взмахивает палочкой; а семеро вступают в препирательство с бригадиром. И так пять раз, пока дирижер, плюнув на свои планы, вместо оды, которую подразумевало вступление, начинает дирижировать чем-то разудалым — и выскакивают титры комедии.

В следующей сцене Быков открыто издевается над плакатными диалогами комсомольцев в советских фильмах: сидя в белых колпаках над часами, которые они сооружают, ребята обращаются прямо в камеру, разрушая четвертую стену, с тирадами вроде: «А я считаю, что жизнь надо прожить с пользой для людей». От их казенного человеколюбия камня на камне не оставит трудный подросток, которого они возьмут на воспитание из детдома. Быков один за другим развенчивает постулаты советского воспитания, ближе к финалу доводя спортивно-подтянуто-праведного героя Ивашова до злобного вопроса «А за что тебя любить?». Потому что это кино о том, что каждый человек нуждается в том и только в том, чтобы именно его любили просто так. И в конце в результате неразберихи за занавесом, запустившей закулисный механизм, передними копытами на трибуну, где партийный работник вещает что-то громогласное, опускается гигантская лошадь из папье-маше.

В «Семи няньках» Быков утрирует и растягивает во все стороны идеологические и постановочные клише, чтобы порвать их в конце картины и распахнуть перед зрителем мир свободного волеизъявления. В «Айболите-66», музыкальной сказке, где он изобразил Бармалея с его нетленными «Пустите доброго человека, а не то он дверь выломает!» и «Ты лети, моя акула, все четыре плавника», он растянул и порвал границы кадра, распахнув кино в аудиторию. Тогда существовало два основных киноформата: обычный, с квадратной рамкой кадра, и широкоэкранный — с вытянутой по горизонтали. На протяжении первых 17 минут Быков — что до него было делом невиданным — меняет их в зависимости от того, происходит ли действие сцены в помещении или на открытом воздухе. Беда в том, что и то и другое — нарисованное: перед нами долго пели и плясали трубадуры, рисуя новый мир сказки. Нарисован и пущен по полиэтиленовым волнам и кораблик Айболита, на котором он должен по призыву обезьянки Чичи отправиться в Африку лечить больных зверей. В кадре мы видим кинокамеры, осветительные приборы: все происходит на съемочной площадке. Это просто представление, а звери-то действительно больны. «Что поделать? Нам нужно настоящее море и настоящий корабль», — вздыхает Айболит. И тут трубадуры принимаются рубить березы и петь такую песню:

А если нету выхода,

Волшебникам, волшебникам,

А если нету выхода,

Останется одно:

Взять широкоформатное

И самое волшебное,

Да, самое волшебное

Из всех искусств кино!

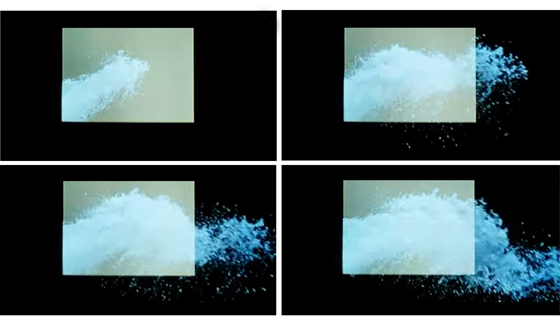

И вдруг за границу кадра прямо в зал начинает хлестать вода. Сперва она плещет и стекает перед глазами, словно натыкаясь на стекло, а затем начинает заполнять пространство снизу, сбоку, сверху экрана, пока во всю четвертую стену, лицом к которой сидят зрители, не разливается самое настоящее море!

Широкоформатное кино — изобретение американца Майкла Тодда, внедренное им в 1955 году с мюзиклом «Оклахома!». Суть в том, что тогда, как и сейчас, кино снимали на 35-миллиметровую пленку. Пленка, используемая для широкоформатного кино, в два раза шире — 70 мм. Она требует гигантского экрана, на котором поместятся два широкоэкранных изображения. В 1957 году свое изобретение — и пленку, и кинопроектор, и схему экрана, который должен быть непременно вогнутым и занимать все пространство от пола до потолка и от стены до стены, без простенка, чтобы в сценах, снятых, допустим, через лобовое стекло гоночного автомобиля, или, скажем, когда на камеру бежит табун лошадей, у зрителей создавался эффект присутствия, — так вот, это изобретение Тодд в компании своей жены актрисы Элизабет Тэйлор привез в СССР, чтобы продать нашему киноначальству. Начальство сказало, что подумает, и Тодд оставил им оборудование и чертежи. Вскоре он погиб в авиакатастрофе, Тэйлор было не до этого, а наши умельцы спокойно спионерили изобретение, и в 1961 году свет увидел первый советский широкоформатный фильм «Повесть пламенных лет».

Но до Быкова никому не приходили в голову открывающиеся возможности: резать гигантский экран до привычных размеров кадра, чтобы потом, на их преодолении, играть в кино, выплескивающееся в зал, и совершать множество разных трюков. Так, Айболит в одной из сцен вешает на рамку кадра зонтик — и тот висит. А тот самый трюк с вертикальным экраном, раздвинутым руками вширь, которому аплодировали Канны-2014, Быков применит в 1974 году, в широкоформатной музыкальной комедии о современных детях — «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Фильм даже открывается такой песенкой, исполняемой коллективом из самого режиссера, Мишулина, Казакова, Гердта, Вицина, Гринько, Смирнова и Анофриева:

А можно ли войти в экран

Из зрительного зала,

А можно ли с экрана

Допрыгнуть прямо в зал?

Нельзя, нельзя,

Нам тетенька знакомая сказала,

А ей про то один знакомый дяденька сказал.

А если мы вошли в экран из зрительного зала,

И даже если слышали, что этого нельзя,

Как говорят: лиха беда, лиха беда начало.

Такое уж начало, простите нас, друзья.

В застойное время, когда школьников только тому и учили, что вытирать пыль с плеши Ленина — в прямом и переносном смысле, Быков использует саму природу широкоформатного кино, чтобы показать им условность всяких границ и ограничений. И, конечно, далек от пионерской морали сюжет о двух двенадцатилетних друзьях, которые ради пяти поцелуев одноклассницы наловили ее младшему брату пятьдесят кошек — по десятку за каждый поцелуй. Потом эти кошки повыпрыгивают с экрана и даже вне экрана будут еще прыгать вниз в зал, все дальше от черной окантовки: Быков для достижения этого эффекта при съемке выстелил ступени, по которым спрыгивали кошки, черным бархатом.

Но однажды он использовал эти трюковые свойства широкоформатного экрана, чтобы создать самую пронзительную в истории мирового кино метафору смерти. Когда в «Айболите» пираты переходят горное ущелье по навесному мосту и начинают с него падать вниз, падает и Бармалей. Он проваливается за черную окантовку кадра, где тут же выезжают слепящие осветительные приборы, а клоуны в образе Пьеро берут его под руки. В отчаянии он подпрыгивает, чтобы перегородить макушкой кадр, где все еще борются за свою жизнь пираты, и кричит в зал: «Всё, конец фильма! Дальше — без меня! Дальше неинтересно! Дальше — без меня!» Его уводят прочь и вниз.

Быков умер в 1998 году. Пересматривая сегодня его пустяковые, как тогда считалось, детские картины в цифре, вспоминая, какой эффект они производили в широкоформатных кинотеатрах 1970-х годов, и сравнивая его со свежими фестивальными сенсациями главных властителей кинодум, остается только полностью согласиться с Бармалеем: без него и правда стало совсем неинтересно.

Алексей Васильев