Литературная премия Александра Солженицына за 2014 год присуждена литературному критику Ирине Роднянской «за преданное служение отечественной словесности в её поисках красоты и правды, за требовательное и отзывчивое внимание к движению общественной мысли на фоне времени». Ирина Бенционовна Роднянская возглавляла отдел критики самого свободного советского журнала "Новый мир", участвовала в создании знаменитой "Философской энциклопедии" вместе с Сергеем Аверинцевым, Ренатой Гальцевой, Юрием Поповым и другими. Автор многочисленных научных и критических работ.

- Ирина Бенционовна, поздравляю вас.

- Спасибо. Книги и статьи Александра Исаевича для меня и многих моих друзей были глотком свежего воздуха. Без преувеличения можно сказать, что до перестройки мы жили вестями и указаниями от него (читали его тогда, разумеется, в сам- и тамиздате). Конечно, для меня эта премия – большая честь.

– А когда вы впервые узнали о репрессиях?

– Моего деда расстреляли в 1938 году, и бабушка до конца жизни не снимала траура. Мне тогда было три года, но я помню дедушку – он даже научил меня, трехлетнюю, читать. Обыска и ареста не помню – наверное, меня в этот момент куда-то увели, – но облик дедушкин, его голос запомнила. Семнадцатилетний народоволец, младший из группы Веры Фигнер. Я, как вы понимаете, не сочувствую взглядам народовольцев и, тем более, их действиям, но это мой дед – с материнской стороны. Уже в советское время он с семьей жил в Харькове, в доме политкаторжан – почти в каждой квартире жили эти бывшие деятели. И я родилась и до войны жила в этом доме. В 1937-38 их всех замели.

Когда забрали деда, мама кинулась в Москву к Ворошилову, с которым дед был знаком по подпольной работе в Луганске. Но к Ворошилову она не попала, пошла к какой-то большой шишке в генеральной прокуратуре (фамилии не помню, он вскоре тоже попал под раздачу), – он ее принял и посоветовал не связываться с «этой толпой» просителей, потому что всё равно ничего не получится. Потом семье сообщили, что дед получил 10 лет без права переписки, а когда кончилась так называемая ежовщина, бабушку вызвали в органы и сказали: ваш муж расстрелян, но расстреляны и те, кто его расстрелял. Утешили! Вот наше семейное предание, вполне достоверное. Так что я рано стала относиться критически к окружающей действительности, но в основном не к политике, а к затхлой мещанской жизни. А лет в 17 я была уже законченным… Как сказать?..

– Антисоветчиком?

– Скорее, внутренним эмигрантом. После окончания в 1956 году Московского библиотечного института (теперь это Университет культуры) я во время распределения выпускников выбрала Кемеровскую область, помня об эвакуационном детстве в Кузбассе, и после некоторых трений попала в Сталинск (Новокузнецк), где еще с войны сохранялась память о моем отце – замначальника эвакогоспиталя по медчасти. Работала в центральной городской библиотеке и развернула там оттепельно-«оппозиционную» деятельность – устраивала читательские конференции по новым правдивым, как я чувствовала тогда, книгам, например, по «Жестокости» Павла Нилина.

Особенно нашумела встреча в Дворце культуры КМК (Кузнецкого металлургического комбината), где мы с инженерами и рабочими обсуждали роман Дудинцева «Не хлебом единым». За эту встречу заведующая Дворцом культуры получила строгача. А она принимала в партию моего отца. У него во время войны был патриотический подъем, и он вступил в партию, о чем потом очень жалел. Заведующая эта – чистая душа (коммунизм как идеологию я не приемлю, но среди рядовых коммунистов было немало честных и искренних людей). И она после этой истории буквально умоляла меня вступить в партию, чтобы укрепить моим правдоискательством их партийные ряды. Но я отбилась, найдя иезуитские отговорки. Тогда, в 1957 году, я уже точно знала, что это враждебная мне сила.

– Вы во время войны тоже были в Сталинске?

– Да, в Сталинске. Вернее, сначала мы с мамой оказались в эвакуации под Уфой, в поселке Давлеканово, и не знали, сделают харьковский Институт эндокринологии, где работал папа, полевым или эвакогоспиталем. Сделали эвакогоспиталем, и он прислал за нами нарочного, который забрал нас в Сталинск. Я сразу пошла во второй класс. После войны мы в Харьков не вернулись – когда отца демобилизовали, его направили в Черновцы на организацию мединститута.

Застала и борьбу с бандеровцами. Конечно, мы их боялись, я отнюдь не сочувствую их нынешним наследникам, о которых известный политолог Сатановский на днях метко сказал, что Киев захватила дивизия «Галичина». Но я знаю предысторию. Когда мы приехали в Черновцы, это был цветущий город, вдоль дорог шпалерами стояли фруктовые деревья – кто хотел, подходил и срывал. А до войны, входя в состав Румынии, Черновицкая область снабжала яйцами всю Вену. К СССР Северную Буковину с Черновцами присоединили в 1940 году.

Там провели коллективизацию – в 1946-47 годах, до войны не успели, – и всё это изобилие при новой власти стало таять на наших глазах. Во время борьбы с бандеровцами было сожжено много деревень, их жителей насильственно переселяли в Донбасс. Румыны бежали еще во время наступления Красной армии, потом город, как только открыли границу с социалистической Румынией, покинули местные евреи, составлявшие очень значительную часть горожан, и разъехались в Израиль или в Западную Европу, в США.… Нас без особого дружелюбия в городе называли, независимо от национальности, «восточными», то есть чужаками (иногда это был синоним понятия «оккупанты»).

В окружающих селах жили гуцулы, этнически своеобразные украинцы. Я в школьные, в студенческие годы, да и после наездами исходила всё Прикарпатье, бывала в Закарпатье, взбиралась на Говерлу – главную вершину Карпат на территории СССР. К нашим туристическим вылазкам гуцулы относились вполне гостеприимно – мы с ними говорили по-украински. Иногда они смело вспоминали, «що за Румунiї було краще».

– С антисемитизмом вы в детстве не сталкивались?

– В Сталинск, где мы были в эвакуации, антисемитизм пришел вместе с войной. Запомнился мне один эпизод. В нашем дворе жила замечательный в будущем филолог, а тогда школьница старших классов Римма Панюшкина, и она нас, детей, часто собирала, читала нам вслух или пересказывала что-то из классики, например, «Страшную месть» Гоголя. И вот однажды иду я с ней по улице, и какой-то мальчишка дразнит меня – кричит: «Саг’г’а, Саг’г’а». Она подошла и отвесила ему пощечину, он тут же замолчал. Но это именно эпизод.

С государственным антисемитизмом мы столкнулись позже. Когда началось «дело врачей», папа очень боялся, что к нему придут с обыском. Бывшие хозяева нашей квартиры, румыны, когда бежали, оставили большую коробку бисера, чему я как девочка была очень рада, и книги на немецком языке. Хотя родители мне нашли преподавателя по немецкому, я отказалась учить «язык врагов» и стала учить английский, но к книгам относилась щепетильно. Дивно изданные томики Жюля Верна я, филателистка, аккуратно использовала как кляссеры. А как только начались первые признаки преследования врачей-евреев, папа все эти книги стал рвать и бросать в камин – он боялся, что у него найдут издания на немецком языке. Помню, как я, дурочка, орала: «Ты трус, ты трус!». Это было сильнейшее идеологическое впечатление у меня-школьницы.

В итоге папа не пострадал, а вот маме пришлось уйти из музыкального училища, где она преподавала вокал. На нее пришел донос, что она специально учит студенток-евреек хорошо, а русских плохо. Всё к лучшему – уйдя из училища, она организовала при местном Дворце культуры Народный оперный театр, который потом давал «Бориса Годунова» в Кремлевском дворце в Москве и получил одобрение Козловского.

– Папа – врач, мама – преподаватель вокала, а вы выбрали филологию.

– До 8 класса я хотела быть химиком, меня даже дразнили в школе Ирэн Кюри. Увлеклась химией под влиянием прекрасной книжки Нечаева «Рассказы об элементах». Говорят, ее переиздавали, но я ее теперь найти не могу. Но и читать я всегда любила, родители были отлично знакомы с русской литературой, наш дом был книжный, отец как известный в городе врач имел некий блат в книжных магазинах, так что и классика, русская и переводная, и кое-что из новинок собиралось специально для дочери.

В 8 классе я стала зачитываться Белинским и тут-то твердо решила, что стану литературным критиком. Учиться в вузе отпустили в Москву. Правда, в МГУ я подала документы на философский. Пришла в приемную комиссию, вижу: у столика на филологический огромная очередь, а на философский почти никого. У меня как у серебряной медалистки было преимущество – не экзамены, а собеседование. Посмотрела предметы, изучаемые на философском, – батюшки! Не только гуманитарные, но и математика, и биология – мои любимые! И подала туда документы.

Собеседование должно было выяснять, как мне сказали при их приеме, общий культурный горизонт. Но меня спросили о кризисе современной физики по работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», которую я, естественно, не могла тогда знать (ее проходили даже не на первом курсе этого факультета). Ну, забрала возвращенные документы и… В пединститут идти не хотела, так как боялась, что потом в школе придется преподавать литературу с партийно-идеологических позиций (по-другому не дали бы), и поехала в Библиотечный на Левобережную около Химок. Туда меня как медалистку приняли без экзаменов и собеседования.

Значок выпускника МГБИ

На факультете культпросвета училось несколько мальчиков, среди них будущий известный поэт андеграунда Леня Чертков (ныне покойный), но он с девицами, полностью преобладавшими на библиотечном и библиографическом факультетах (потом слитых), не общался. В общем, это и был институт благородных и не очень девиц, преимущественно приезжих. Мне не досталось места в общежитии, и я снимала угол в Москве, поэтому больше дружила с москвичками – мы вместе ездили в институт и обратно на электричке.

В институте было много хороших преподавателей, которых в пору борьбы с космополитизмом выдавили из более престижных вузов. Я вступила в студенческое научное общество и написала там свои первые работы – о поэме Асеева «Маяковский начинается» и об «Оттепели» Эренбурга, послала их на четвертом, последнем, курсе на конкурс в Литинститут. Меня не приняли на том основании, что два высших гуманитарных образования государство не может позволить (хотя я подавала на заочное отделение), но работы, судя по всему, кому-то из комиссии понравились, и их передали в «Литературку». Валерий Алексеевич Косолапов, тогда зам главного, вызвал меня, удивился, увидев, что пришла какая-то пигалица, и спросил, откуда я и что мне нравится из новых стихов. Я была девочка провинциальная, не знала того, что успели узнать москвичи из культурных семей, и сказала: «Мне всё не очень нравится, но вот в “Литературной Москве” опубликованы стихи какого-то Заболоцкого, они мне понравились, они настоящие». Он посмотрел на меня удивленно и заказал мне статью для «Литературки». Это было в 1956 году, с той поры идет мой профессиональный стаж.

– Статья была о Заболоцком?

– Нет, о Заболоцком я написала через два года, уже в Сталинске, и опубликовалась в «Вопросах литературы», но отказываюсь от той статьи, никогда ее не включаю в свои книги: у меня тогда еще были сугубо материалистические взгляды, и они нашли там выражение. А Косолапов мне заказал статью о повести Сергея Павловича Залыгина «Свидетели», очень либеральной по тем временам. Я сдала в редакцию целый «подвал» и тут же уехала в Сталинск, гонорар получила уже почтовым переводом и, помню, купила себе кусок синей ткани и, завернувшись, пошла на маскарад. Так я потратила свой первый гонорар.

– Для вас, как я понимаю, XX съезд не стал потрясением?

– Он скорее стал для меня облегчением, потому что освободил от двойственности. Я тогда на последнем курсе дипломную работу писала на тему «”Клим Самгин” в современной ему критике». Огромная работа, на сто страниц. Меня мучило, что, не вписываясь в общество и чувствуя себя внутренне противоречащей всеми одобряемому ходу дел, я похожа этим на Клима Самгина. Когда нам зачитали «закрытый» (а на самом деле открытый) доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях», убедилась, что чутье меня не подвело и этот режим действительно преступный. А для многих моих сокурсниц это был шок. В докладе говорится и о том, как пытали чекиста Роберта Эйхе, и когда нам это зачитывали, две девочки упали в обморок.

После сдачи выпускных экзаменов мы на берегу канала имени Москвы развели костер и побросали в него наши конспекты по диамату и истмату и «Краткий курс истории ВКП(б)».. Очень жалко мне теперь ту книгу – ее сейчас не достать, а оттуда есть что цитировать. (запомнилось: «политические уроды Шацкин и Ломинадзе»; сын Ломинадзе прошел все ужасы репрессий, а потом стал превосходным литературоведом, я, уже будучи критиком, хорошо его знала). Нет, нельзя жечь книги!

Во время ХХ съезда и хрущевского доклада один из преподавателей, ехавший с нами в электричке, сказал: «Подождите, вы еще не то увидите на своем веку». И тут пришло известие о самоубийстве Фадеева.

В том же году я закончила институт и, как уже вам сказала, при распределении попросилась в места своего детства. Сначала работала в библиотеке на выдаче. До эпохи телевизора, заметьте. Вы этого уже никогда не увидите и никто не увидит – когда кончалась плавка, сталевары валом шли в библиотеку взять что-нибудь почитать и, главное, потолще, чтобы погрузиться в выдуманную жизнь романа. Рассказов не любили из-за краткости: «только начнешь, и уже кончилось». Я же наряду с художественной литературой рекомендовала им мемуары, связанные с недавней историей, книги о научных открытиях – старалась, как говорится, просвещать.

Потом меня повысили – сделали методистом городской сети библиотек. Я учила библиотекарей среди прочего всякому рукоделию (деньги ведь не выделялись на это), показывала, как делать наглядные пособия, как вырезать и наклеивать буквы, вырезанные из пестрых картинок «Огонька», не тратясь на художника, устраивала семинары, а о шумных читательских конференциях я уже рассказала. Вторая, по роману Дудинцева, запомнилась еще тем, что длилась чуть ли не до двух ночи, а возвращаться многим надо было в старый Кузнецк (где Достоевский венчался с первой женой и где ходить ночью было очень опасно). На конференцию пришли представители БРИЗа… Знаете, что такое БРИЗ? Наверное, не знаете. Бюро рабочего изобретательства. Они рассказывали, как их зажимают, были в восторге от того, что писатель написал правду, поносили начальство…

Через два года я вернулась в Черновцы, а потом папины московские знакомые помогли мне устроиться опекуншей к чете стариков в Подмосковье. Я несколько лет опекала их, возила продукты, меня как опекуншу в Подмосковье и прописали. Первое время родители помогали деньгами – они верили в мое литературное призвание, тогда же я недолго поработала в библиотеке завода «Динамо», а в 1971 году пришла в ИНИОН АН СССР (Институт научной информации по общественным наукам), поскольку английский знала достаточно для того, чтобы читать монографии и статьи и делать по ним рефераты «для служебного пользования» (т.е. для закрытого ДСП). Проработала в ИНИОНе пять лет и потом продолжала там кормиться почти до перестройки – можно было заключать договоры на реферативную работу.

Но своей альма-матер я считаю «Новый мир» – первая большая статья, именно по которой меня приняли в Союз писателей, была опубликована там в 1962 году. Еще при Твардовском, он даже ее отметил. Статья «О беллетристике и “строгом искусстве”». В 2006 году вышел двухтомник моих статей, и я ее туда включила, потому что ни за одно утверждение там мне до сих пор не стыдно. Другое родное место, аж с 1959 года, – «Краткая литературная энциклопедия» (и впоследствии вся энциклопедическая работа, продолжающаяся до сих пор) – там меня приютила Ирина Александровна Питляр. Она до этого работала в «Литературке» и приметила мои тексты.

– Наверное, публикация «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире» была для вас большой радостью?

– Конечно! Я читала еще до публикации, в самиздате, когда повесть (или рассказ, по определению автора) называлась «Щ-854», и была в бесконечном восторге: и от факта, что сказана настоящая правда, и потому, что считаю это безупречным художественным произведением – там каждое словечко светится. Недавно перечитывала – такое же впечатление. Может быть, больше ни одна вещь у Александра Исаевича не написана с таким недосягаемым совершенством. Но следили мы за всеми его публикациями. Когда он был в опале и запрещен, читали его книги в основном в самиздате и статьи в парижском «Вестнике РСХД» Никиты Алексеевича Струве, который смелые люди провозили через границу.

– Вы до его высылки с ним не встречались?

– Один раз я его видела в отделе прозы «Нового мира». Мне там заказывали внутренние рецензии… Тоже кормушка была – дают присланную в редакцию рукопись какого-нибудь графомана, пишешь внутренний отзыв, платили три-пять рублей за печатный лист. Вот зашла я в кабинет своей кормилицы Инны Борисовой, а там он стоит – красивый, со шрамом, на шкипера похожий. Меня никто не представил – кто я такая? – и я не лезла, а только глазела на него. Он тогда уже был в полуопале – рукопись романа еще в редакции лежала, но все понимали, что напечатать его не удастся. А когда он вернулся из изгнания, пригласил – в числе других, в ком чувствовал единомыслие с собой – меня и Ренату Гальцеву к себе на Тверскую, 12, и там беседовал с нами. .

– А когда вы впервые задумались о Боге и как пришли к вере?

– Еще когда я после Сталинска жила в Черновцах, туда к своим родителям приехала моя школьная подруга с мужем Юрой Эдельштейном. Теперь он отец Георгий, а тогда был преподавателем английского и готовился к диссертации по лингвистике. Мы познакомились, разговорились, он спросил, какие у меня планы, я сказала, что хочу быть критиком. «А я хочу быть попом», – сказал Юра, и я широко открыла глаза – так это было для меня ново, неожиданно.

Но потом я достаточно быстро продвинулась по этому пути. В Москве мы же в те годы все читали запрещенную литературу – доставали. Первая прочитанная мной религиозно-философская книга – «Миросозерцание Достоевского» Бердяева. (Очень сильное впечатление произвела она на меня, хотя потом я стала заниматься не Бердяевым, а отцом Сергием Булгаковым). Ну а когда прочитала Евангелие, особенно Нагорную проповедь, окончательно поняла, что это мое и, если написано, что Он основал Церковь, значит, надо туда идти.

В детстве, в 5 классе, я несколько раз заходила в церковь. В Черновцах напротив нашей школы стоял огромный собор, до гонений Хрущева действующий, и мы с одноклассницами просто из любопытства туда забегали, причем все девочки, и я в том числе, почему-то знали, что надо снять красные галстуки, которые нас заставляли носить. Снимали, заходили в храм, смотрели на иконы, батюшка говорил: «Заходите еще».

Так что отталкивания никакого у меня не было, просто я ничего о Церкви не знала. Тем не менее, прочитав Евангелие, твердо решила креститься и крестилась в 1963 году. Уже 50 лет в Церкви… Крестил меня отец Николай Эшлиман, он же стал моим первым духовником. В тот день, когда в храме никого посторонних не было, потому что не было службы, он меня крестил. В Куркине, в Подмосковье. Купель в храме тогда отсутствовала, я «обливанка», но, думаю, что это не такая беда. Потом, сразу после крещения, меня воцерковляли, я в Куркине ночевала, меня бабушки-прихожанки опекали – дали мне прочитать два акафиста (почему-то не правило к причастию, как сейчас): «Взбранной Воеводе…» и Иисусу Сладчайшему. Тут приключилось маленькое чудо. Молитвословов с гражданским шрифтом тогда в помине не было, с церковнославянским я не сталкивалась, лингвистика с древнерусским в программе нашего института отсутствовала, – но я открыла старые книги и сразу стала читать. Так, методом погружения, и начала понимать церковнославянский.

– Отца Николая потом запретили в служении.

– Да, еще до моего крещения, после Собора 1961 года, всех служащих «за ящиком» обязали сообщать о заказываемых требах уполномоченным по делам религии. С именами и фамилиями, паспортными данными тех, кто крестится, крестит детей, венчается. Какое-то время отец Николай терпел. Терпение кончилось, когда человек, который хотел крестить своего ребенка, но понимал, что, если об этом узнают на работе, его уволят, бросил батюшке в лицо: «Вы все христопродавцы!» Отец Николай решил, что больше молчать нельзя, надо возражать. И они с отцом Глебом Якуниным сели писать письмо к Патриарху Алексию I. Копии этого письма на своей «Эрике» и я печатала.

Писали они его долго. Сначала вместе с Юрой Эдельштейном – он алтарничал у отца Николая, всё свободное время в храме проводил, – но потом появился некий Феликс Карелин, и Юра ушел. Я боюсь оговорить покойного Карелина, но Юра, у которого чутье, как у зэка (его слова), ему не доверял и никаких дел с ним иметь не захотел. Письмо писали с помощью Карелина, оно получилось местами резковатое, но абсолютно правдивое. Как вы знаете, отца Николая и отца Глеба запретили в служении, и такое отторжение (не говоря о частых обысках) отец Николай психологически не вынес – оставил семью, ушел к другой женщине, и даже хоронили его не как священника. Умер он в 1985 году. Первый раз я, сквозь собственные слезы, увидела, как отец Георгий плачет – над его гробом. Я, естественно, поминаю отца Николая как иерея. Очень яркий был человек, добрый, блестяще образованный (художник-реставратор) и в сущности – простодушно-доверчивый. А духовник – самоотверженный.

Когда отца Николая запретили, он послал пасомых к отцу Димитрию Дудко. К нему стекались толпы. Когда его арестовали, мы, его чада, бегали по всем храмам, молились за него. Его сломали, убедили-понудили выступить по телевизору и раскаяться в своей «антисоветской» деятельности, после этого отпустили. Я тогда же пришла к нему – нельзя ведь уходить от духовника своевольно, – но он сказал: «Я по-прежнему буду вести семинары, но на них будет присутствовать человек из органов». Тут уж я решительно сказала «нет» и ушла. С тех пор у меня нет духовника. Я езжу на исповедь в храм Михаила Архангела в Тропарево, исповедоваться тянет у одного и того же священника, хотя не всегда удается попасть к нему. Как-то я до сих пор не осмелилась подойти к нему и попросить: «Будьте моим духовником».

– Были ли у вас неприятности из-за того, что ходите в церковь?

– Весьма оригинальные. Стоим мы как-то с женой Сережи Аверинцева Наташей на всенощной в храме Николы в Кузнецах. К концу службы подходит слепая старуха, с бельмами, и просит, чтобы ее приютили на ночь, потому что ей далеко добираться до дома. Наташа говорит мне: «Я не могу, меня свекровь прогонит, она к этому не очень хорошо относится». Мне тоже не хотелось, и не из добродетели странноприимства, а потому что стыдно было отказать в присутствии Наташи, я сказала: «Поедем ко мне». Жила я тогда на Севастопольском проспекте в однокомнатной квартире. Мы поужинали, поговорили, у нее был такой прекрасный русский язык, что я сразу вспомнила совет Пушкина учиться русской речи у московских просвирен, она меня расспросила, где я работаю, в какой храм обычно хожу. Потом уложила я ее спать, а утром проводила до остановки.

Через несколько дней меня вызывает завотделом Яков Михайлович Бергер – я тогда в ИНИОНе работала. Оказывается, эта слепая разыскала институт (не просто так меня расспрашивала!) и донесла в парторганизацию, что я хожу в церковь. «Мы постараемся это замять, – сказал Яков Михайлович. – Мало ли какие у вас драмы. Одинокая женщина». Замяли, но материалы для служебного пользования, целые книги – самые ценные, Гальцевой и мне долго мешали выпускать; каждый проект ставился под подозрение, масса сил уходила на то, чтобы обойти препоны (а ведь это были неподцензурные издания!).

Ну а старуха та продолжала ко мне приходить. Сначала позвонила, сказала, что заболела. Я к ней приехала, вижу, что она лежит, вымыла ей пол, сходила за хлебом. Потом она ко мне еще не раз являлась, и я из страха, что будут новые доносы, пускала ее в дом. Как-то встречаю знакомую женщину из соседнего дома. «Вы с ней не якшайтесь, – говорит соседка. – Я ее тоже приютила, а она донесла, что я травами лечу». Значит, хобби у нее такое было – доносить.

Выгнала ее моя мама. Мама тогда еще жила в Черновцах, еще работала и ко мне приехала в гости; в это время появляется старуха и с порога начинает: «А вы знаете, что ваша дочь предала вашу веру и ходит в церковь?». Уже маме стала доносить на меня! Мама решительно говорит: «Идемте, я провожу вас до остановки, и больше здесь не появляйтесь». Вывела ее, посадила в троллейбус, и всё.

– А как вообще родители отнеслись к вашему крещению?

– Папа огорчился. Он до того, как кончил гимназию и два института, учился в хедере. Но он был мягкий человек и смирился. А мама у меня была полностью ассимилирована в русскую культуру и отнеслась к этому индифферентно. Но кончилось тем, что перед смертью она крестилась. В 86 лет! У нас дома ее крестил отец Георгий Эдельштейн. И причастил. Вскоре она умерла. До этого я прочитала ей Четвероевангелие, она сказала, что ближе всего ей Евангелие от Матфея, мне, наверное, тоже. В полном сознании была. Я не думала, что она решится.

Лечил ее Николай Геннадьевич Шеянов, ныне покойный (он мне как сын был), и она его не раз просила «принести яду», потому что, дескать, устала болеть и хочет умереть. «Принесу, принесу, Мира Михайловна», – отшучивался он, а через какое-то время сказал мне, что хочет поговорить с ней о крещении. Я в ужас пришла, говорю: «Она тебя погонит сейчас». Заткнула уши и ушла на кухню, чтобы не слышать. Он ей сказал: «Мира Михайловна, Господь вас не отпустит, пока вы не креститесь», а она ответила: «Хорошо, и Ирочке будет приятно». Коля приходит на кухню и говорит, что мама согласна. Тогда я стала ей читать Евангелие, готовила к крещению. Крестилась она в честь сестры Моисея с именем Мариам, собственно говоря, данным ей от рождения.

Думаю, и молитвы Сережи Аверинцева помогли. Он никогда не видел маму, только заговаривал с ней по телефону… Просил позвать меня, а мама всегда удивлялась: «Как можно быть великим человеком, когда речь у него с постоянными запинками?». Сережа горячо за нее молился и мне говорил, что надо молиться брату Иисуса Иакову, у которого на коленях мозоли были – так он молил за своих соплеменников.

– Как вы познакомились с Аверинцевым?

– Сначала расскажу, как с Ренатой Гальцевой познакомилась, потому что это одна история. В доме Шуры Чиликиной, диссидентском, мне дали самиздатский экземпляр романа Кестлера «Слепящая тьма» (тогда перевод назывался «Мрак в полдень»). Однажды мы, прихватив эту машинопись, с компанией поехали в гости, поймали частника (тогда обычно ловили первую попавшуюся машину – это недорого было) и забыли этот пакет на сидении, притом водитель был явно служащий у высокопоставленной шишки.

Сергей Аверинцев

Надо возвращать, Чиликина сказала, что если не вернем, начнутся расследования, вмешается КГБ. Мой друг по энциклопедии, недавно скончавшийся, Николай Розин говорит: «Есть женщина, которая всё сможет. Она в философской редакции работает. Приди к ней, попроси». Он имел в виду Ренату Гальцеву. Так мы познакомились.

Оказалось, Рената читала мою статью «О беллетристике…» и сказала мне, что ей нравится, как я пишу, а я попросила: «Помогите, может, у вас есть способ распечатать экземпляр, чтобы вернуть?» (Мы с Сережей Аверинцевым сразу на «ты» перешли, а с Ренатой сначала были на «вы»). А она немыслимые вещи проделывала, ей открывали ксероксы (все сплошь находившиеся тогда под охраной) – она убедительно объясняла, что это нужно родине. Кажется, в райсовете она нашла машинистку, которая перепечатала Кестлера. С тех пор мы с Ренатой неразлучные друзья и соавторы. Мне очень жаль, что наша общая книга, важнейшая для меня – статьи о русской религиозной философии за сорок лет, – не упомянута в появившихся сообщениях о присуждении премии.

Рената привела в энциклопедию Аверинцева как молодого начинающего ученого, о котором тогда мало кто знал. Ей даже кто-то выговорил: «Что вы своих друзей приводите?», а она ответила: «Смотря какие у кого друзья». Встретилась я с ним в редакционном коридоре, он сразу обратился на «ты», как школьник: «А ты знаешь, мне твоя статья “Олицетворение” очень понравилась» (это я для «Литературной энциклопедии» писала). Я говорю: «Так под твоим влиянием написана». Мы читали его статьи в «Вопросах литературы», потом он объединил их в книгу. Помню, когда вышла статья о Востоке и Западе «На перекрестке культур», я случайно встретила на улице отца Димитрия Дудко, и он мне говорит: «Смотрите, какая статья! Там даже белая рамочка в оглавлении светится!». Уж не знаю, где он рамочку увидел, но статьи Сережи, его лекции на филфаке МГУ были событием.

– Уже после смерти Аверинцева я прочитал статью отца Владимира Тимакова, который вспоминал, как крестил Сергея Сергеевича в начале семидесятых. То есть в конце шестидесятых, читая в МГУ лекции, которые многих привели к Богу, он еще не был крещен?

– Да. Но уже когда мы с ним познакомились, он был внутренне готов к крещению. А что делалось на его лекциях! Юра Эдельштейн говорил, что свобода имеет определенный объем – если в одном месте убавится, в другом прибавится. И точно – выгнали Твардовского из «Нового мира», и в том же году, чуть ли не в тот же месяц, начался курс лекций Аверинцева, лекций абсолютно катехизаторских, хотя он не упускал из виду эстетику и культуру, которые значились в названии курса. Что там творилось! Мест всегда не хватало, помню Валентина Асмуса, еще юношу, который на каждой лекции подпирал стенку. Тогда в Церковь пришло много интеллигенции.

Последние годы Сережа жил и работал за границей, а солженицынское жюри не признает эмигрантов. Я пыталась объяснить, что он не эмигрировал, а уехал, потому что когда ему делали в Германии первую операцию – шунтирование, – они заразили его гепатитом C (в чем не признались), медикаментозное лечение которого в России было баснословно дорого.. В Австрии же ему вместе с профессурой сразу дали страховку, благодаря чему он еще довольно долго жил (а у него и тяжелейшая астма была), при этом до конца жизни числился на кафедре истории МГУ, часто приезжал сюда и читал лекции. Так что никакой он не эмигрант.

– Ваши литературные вкусы как-то менялись в связи с приходом к вере? Например, отношение к Белинскому, который в юности повлиял на ваш выбор профессии.

– В случае с Белинским – нет. Поздний Белинский сказал несколько полуреволюционных глупостей, но эстетический вкус у него был великолепный, и я как считала, так и считаю его блестящим критиком.

– А к русской религиозной философии? Понятно, что советским людям сначала она вся казалась откровением. Но ведь эти философы очень разные и по-разному относились к Церкви. Того же Бердяева, чья книга о Достоевском вас поразила, многие православные чуть ли не еретиком считают. Это, конечно, преувеличение, но отношение к Православию у него было сложным – достаточно «Самопознание» почитать.

– Он вольный философ. Философия, даже религиозная, необязательно должна во всем совпадать с догматикой. Другое дело – отец Сергий Булгаков, о котором я много писала, считаю его величайшим богословом. Сан обязывал его к догматической дисциплине, и я знаю все претензии к нему. Один известный историк Церкви, который в Андрониковом монастыре читал лекции о женской святости на Руси, узнав, что я занимаюсь отцом Сергием, сказал: «Ну и будете вместе с ним гореть в аду». Меня легко испугать, но тут я не испугалась, продолжила им заниматься и никогда с ним не расстанусь. Есть теологумены, которые подлежат обсуждению, полемика с ним отца Георгия Флоровского страшно интересна, и кое в чем я согласна с Флоровским. Но в отце Сергии Булгакове есть дерзновение и смирение как раз в нужной моей душе пропорции.

о. Сергий Булгаков

Для меня занятия русской религиозной философией, поддержанные Ренатой, стало направлением, ничуть не менее важным, чем литературная критика.

– Несмотря на это направление, вы и критику не оставляете, хотя еще в девяностые многие ваши коллеги ушли из профессии и вообще современную литературу принято ругать.

– Что-то я тоже ругаю, а что-то хвалю. Например, Романа Сенчина я отметила уже по первой его книге «Афинские ночи». Считаю, что при всей аскетичности его слога он неплохой стилист и очень неплохой, правдивый писатель. «Елтышевы» – просто замечательный роман. Очень ценю Пелевина; хотя его многие считают производителем масскульта, он обладает почти пророческим воображением. На другом, так сказать, конце мне дорог Борис Екимов, из поэтов – Кушнер, Чухонцев, Олеся Николаева, Борис Херсонский. О них обо всех писала преимущественно в постсоветское время.

– Я думаю, что по книгам Бориса Екимова историки будут изучать постсоветскую деревню. Он поздно пришел к широкому читателю. Всего на год моложе Распутина, но активно печататься стал в девяностые, когда другие деревенщики замолчали или переключились с прозы на публицистику.

– Мне кажется, в советские годы он был больше стеснен цензурой. У него тоже есть чисто публицистические очерки, и я их читаю с не меньшим интересом, чем его рассказы и повести. Екимов – певец, даже лирик, своего края (не только деревни), болеет за него душой, переживает его трагический упадок… Я верю каждому его слову. Сергей Павлович Залыгин очень его любил, и он стал новомирским автором, очень важным для меня.

А советский и постсоветский город будут изучать по прозе Андрея Битова. Я постоянно следила за этим очень крупным писателем и много о нем писала. «Пушкинский дом» – что называется, мой поколенческий роман.

– А «Несвятые святые» отца Тихона (Шевкунова) вам понравились?

– Да. До этого видела фильм отца Тихона о Византии. Съемки дивные, но это заслуга оператора, а сам фильм абсолютно пропагандистский. Поэтому книжку я начинала читать с недоверием, но очень увлеклась, и недоверие рассеялось. Сама я, кстати, несколько лет назад написала статью о возрождении религиозной поэзии. В двух номерах «Нового мира» она опубликована. Там я говорю и о соотношении этих стихов с некоторыми догматическими вещами. Я приводила только те образцы, которые казались мне художественно состоятельными. Если кому-то они не нравятся, то это претензия исключительно к моему вкусу.

– Сейчас много говорят о кризисе культуры.

– У меня есть статья с подзаголовком «Инволюционные модели культуры как актуальный симптом» – она вошла в мой двухтомник. Там я, в частности, пишу, что если раньше надо было отделять плевелы от пшеницы, то теперь приходится перебирать кучи песка, чтобы отыскать в нем крупицы золота. Кризис культуры есть, и не только в России, может, в России даже не в первую очередь. Правильно Александр Исаевич говорил: Бога забыли. Отсюда и кризис. Я очень люблю «Три разговора» Владимира Соловьева, там говорится, как мало останется христиан в обезбоженном мире. А его «Краткую повесть об Антихристе» всем рекомендую читать. Очень актуальная вещь, все постепенно сбывается.

– И в церковной жизни, по мнению многих, кризис. Например, только ленивый не упрекает Церковь в излишней близости к власти, чуть ли не в слиянии.

– Я не очень большой патриот существующей власти, хотя в нынешнем конфликте с Украиной вижу обе стороны медали. И я хотела бы, чтобы Церковь была более независимой. Не верю я в отжившую византийскую симфонию. С другой стороны, и за султана молились, почему за нынешнюю власть не молиться? В общем, к этому я отношусь с терпеливым равнодушием, которое может перейти в раздражение, если будут сделаны ложные шаги.

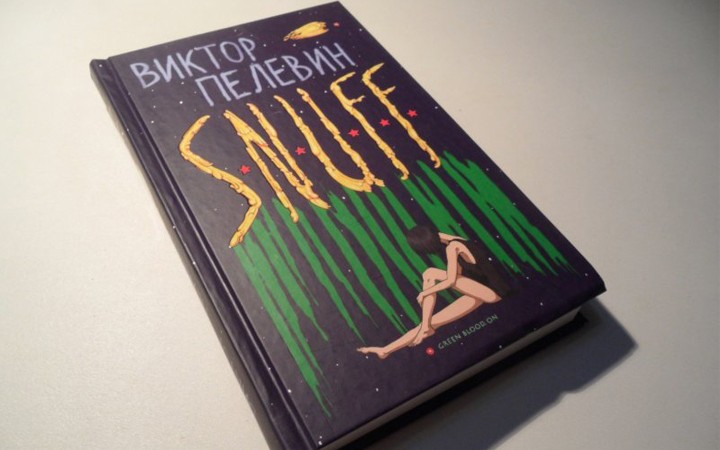

А вот к вопросу о «голубых» в Церкви и вне я отношусь как к бедствию. Мне нет дела до чужой постели, считаю, что и никому не должно быть дела до чужой личной жизни, но ЛГБТ – это уже не личная жизнь, а мощная общественная группировка, которая становится всё более влиятельной. У Пелевина в его блестящем романе «S.N.U.F.F» описано, к чему приведет господство таких идей. Я знаю, что сам Пелевин тяготеет к буддизму, а не к христианству, но это не отменяет того факта, что он серьезный критик современной цивилизации и в духе Свифта описывает ее будущее. Роман «S.N.U.F.F» – страшное предвидение. После этого романа одни обвиняли Пелевина в ненависти к Америке, другие – к России и славянскому миру; на самом же деле он язвительно показывает, куда мы – и первые, и вторые – идем. Пелевин – крупнейший современный сатирик. Иногда он проницателен в своем консерватизме, как Константин Леонтьев.

Беседовал Леонид Виноградов

Православие и мир