Виктор Шкловский. Безродная филология

9 июня 2018 ● Журнал "Сеанс"

Кажется, еще не все купили новый «Сеанс».

Чтобы еще раз напомнить вам, что сделать это совершенно необходимо, публикуем статью Михаила Ямпольского из журнального раздела, посвященного Виктору Шкловскому. 125 лет со дня рождения классика исполнилось этой зимой.

Чтобы еще раз напомнить вам, что сделать это совершенно необходимо, публикуем статью Михаила Ямпольского из журнального раздела, посвященного Виктору Шкловскому. 125 лет со дня рождения классика исполнилось этой зимой.

Спящий Шкловский. Набросок Роберта Фалька. 1946.

Свой главный теоретический манифест «Искусство как прием» Виктор Шкловский начинает с критики учения Потебни, согласно которому, поэзия основывается на образах. Известно, что филология Потебни была востребована символистами , которые видели в символе своего рода манифестацию «внутренней формы», о которой говорил Потебня. В этом контексте критика Шкловского выглядит как вызов наследию символизма и утверждение позиции близкой футуристам.

Вот как формулировал Шкловский существо учения Потебни и его последователей: «Потебня и его многочисленная школа считают поэзию особым видом мышления — мышления при помощи образов, а задачу образов видят в том, что при помощи их сводятся в группы разнородные предметы и действия и объясняется неизвестное через известное. Или, говоря словами Потебни:

«Отношение образа к объясняемому: а) образ есть постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим = постоянное средство аттракции изменчивых апперципируемых <…>, b) образ есть нечто гораздо более простое и ясное, чем объясняемое» (Там же. С. 314), то есть «так как цель образности есть приближение значения образа к нашему пониманию и так как без этого образность лишена смысла, то образ должен быть нам более известен, чем объясняемое им» (Там же. С. 291)1.

В терминах Шкловского, тут провозглашается примат узнавания над видением чего-то нового. Все новое здесь необходимо свести к некоему редуцированному («простому и ясному») и постоянному семантическому ядру. Шкловский и называет это ядро «постоянным сказуемым». В главном теоретическом труде Потебни «Мысль и язык» приводится ставший хрестоматийным пример внутренней формы слова, которая понимается им как устойчивый носитель образности:

«Образ стола может иметь много признаков, но слово стол значит только простланное (корень стл, тот же, что в глаголе стлать), и поэтому оно может одинаково обозначать всякие столы, независимо от их формы, величины, материала. Под словом окно мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя по сходству его со словом око, оно значит то, куда смотрят или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и проч., но даже на понятие отверстия»2.

Внутренняя форма редуцирует все материальное богатство окна или стола к одному признаку, и этот единый признак позволяет объединить большой куст слов в некое семантическое поле. Такая редукция совершенно уничтожает индивидуальность столов или окон, их неповторимость, сводя их к этому «постоянному сказуемому». Но что такое это неизменное ядро? Я бы сказал, что оно похоже на ген, который невидим, передается от одного живого индивида к другому и создает между ними некое генетическое родство. Внутренняя форма слова позволяет создавать определенный тип истории литературы, который основан на генеалогии, передачи неизменного гена.

По мнению Шкловского, однако, генеалогия такого типа совершенно противоположна истории. История — это фиксация изменений, а генеалогия позволяет фиксировать только неизменное, внеисторическое. Вот как он формулирует этот парадокс:

«…эти люди должны были бы ожидать, что история этого, по их словам, «образного» искусства будет состоять из истории изменения образа. Но оказывается, что образы почти неподвижны; от столетия к столетию, из края в край, от поэта, к поэту текут они не изменяясь. Образы — «ничьи», «божьи». Чем больше уясняете вы эпоху, тем больше убеждаетесь в том, что образы, которые вы считали созданными данным поэтом, употребляются им взятыми от других и почти неизмененными»3.

Потебня рисует историю слов как постоянное перетекание гена от предшественника к потомку. И это перетекание очень похоже на то, как описывается родословная аристократических родов: «В ряду слов того же корня, последовательно вытекающих одно из другого, всякое предшествующее может быть названо внутреннею формою последующего»4. Или в ином месте: «Всякое удачное исследование этимологически неясного слова приводит к открытию в нем такого представления, связующего это слово с значением предшествующего слова и т. д. в недосягаемую глубину веков»5. Перед нами настоящая генеалогическая модель языка, которую из-за ее связи с родословными я бы назвал аристократической моделью.

Учение Потебни о внутренней форме слова обычно возводят к лингвистическим теориям Вильгельма фон Гумбольдта, но корни его гораздо глубже и могут быть обнаружены в раннем Средневековье, у Августина, Иеронима или Исидора Севильского. Американскому медиевисту Хоуарду Блоху принадлежит блестящее исследование семиотики средневековья «Генеалогии и этимологии», в котором эта традиция подвергается детальному исследованию. Блох установил, что вся средневековая традиция укоренена в единство представлений о знаке и представлений о размножении, которые восходят к Ветхому завету. В основе такого соединения лежит идея о том, что Бог творит с помощью слов, а потому в самом жесте творения нет различения между биологическим и лингвистическим. С точки зрения, например, Блаженного Иеронима, присвоение Богом имен полностью определяет генеалогию родов. Он так, например, комментирует смысл библейского имени Сара и его изменения в библейском тексте: «Sarai (ילש) первоначально называлась посредством букв sin, res, iod Затем буква iod (то есть «й») была заменена буквой he, которая читается как «а», и [жена Авраама] стала называться Sara (הרש). А причина изменения имени состоит в том, что прежде она называлась «начальница моя» [правильней было бы говорить «родо-начальница»], будучи во главе лишь одного семейства, а затем стала зваться «начальница» в абсолютном смысле, то есть ???????»6. Изменение одной буквы в имени превращает Сару из матери семейства в «абсолютную родоначальницу» человечества.

Слова, и в особенности имена несут в себе вместе со смыслом и истоки воздействия на историю, которая сама понимается как генеалогия, воздействия, проявляющегося по ходу течения времени. Блох показал, что со времен Евсевия и его «Церковной истории» история начинает пониматься как генеалогия, укорененная в язык. И то и другое непосредственно восходит к акту божественного творения. Другой аспект этой архаической лингвистики заключается в утверждении непосредственной связи между именем, называнием и вещью. Филон Александрийский недвусмысленно говорит о совпадении имен и вещей в момент творения: «У Моисея же нарицание имен — это абсолютное выражение сущности вещи, так что имя сразу же по необходимости оказывается самой вещью и ничем не отличается от того, чему нарицается»7. Постепенно однако, эта связь ослабевает. Но у Адама она еще представлена в полную силу: «…он самостоятельно нарек имена — не чуждые и не несоответствующие, а весьма хорошо проявляющие свойства того, что подлежало именованию»8. Сама отсылка к свойствам (от слова «свой») важна, потому что укореняет в языке не только генеалогию, но и сопутствующую ей передачу собственности, и связывает слова с законом. Ген становится передающейся от поколения к поколению собственностью, которая специфически представлена в именах «собственных». Этимологическая традиция оказывается легалистской традицией, связанной с передачей собственности.

Блох дает тут важный комментарий:

«Первый именователь [Адам] <…> наложил на вещи адекватные имена, чтобы выразить свойственную им [proper] природу. Этот основополагающий лингвистический момент в действительности устанавливает первичную инстанцию собственного [of the proper], как принадлежности началу, и он раз за разом вновь утверждается теологами, грамматиками и риторами»9.

Блох поясняет, что свойства вещей фиксируются в словах и затем передаются в языке, по модели семейных генеалогических древ:

«Это более, чем случай присваивания метафоры семьи грамматикой, — пишет Блох, — Напротив, язык по видимости действует по типу семьи. Если быть точнее, основополагающая концептуальная модель эволюции языка — это модель биологической эволюции».

И эта связь очевидна даже в терминах. Блох отсылает к Гаю Теренцию Варрону, который ассоциировал грамматические роды со способностью рожать и порождать10. Блох в своей книге показывает, каким образом аристократические генеалогии возникают из этой смеси истории, лингвистики и биологии.

Нетрудно увидеть, что первичное смысловое ядро слов у Потебни по-своему воспроизводит эту старинную этимолого-генеалогическую модель. Семантическое ядро — стлать — предопределяет родство большой группы однокорневых слов и движется в истории языка если и не совсем линейно, то, во всяком случае, следуя разветвлениям воображаемого генеалогического древа. Он передается от поколения к поколению в виде неизменного свойства. Образ, против которого восстает Шкловский, — это атом аристократического генезиса, который выявляет первичные свойства слов (как у Филона) и превращает эти свойства в транслируемую историческую родовую собственность.

Генеалогическая теория литературы приводит к выведению вещей из зоны видения и их помещению в зону узнавания. Повсюду возникает знакомый корень, в «окне» мы видим только взгляд наружу, но «никакого намека не только на раму и проч., но даже на понятие отверстия». Конкретное окно становится невидимым, но узнаваемым. При этом область распространения образов расширяется, переходя от ствола к кроне, но расширяясь, она увядает. Шкловский пишет очень выразительно: «…по мере умирания произведения и искусства оно ширеет…»11

Виктор Шкловский. Дружеский шарж Николая Радлова

Хорошо известно, что целью искусства Шкловский провозгласил уход от узнавания к видению, а способ этого ухода обозначил как остранение. Также общеизвестно, что одним из главных поставщиков материала для остранения стал Лев Толстой. Первый пример толстовского остранения в эссе «Искусство как прием» — взят из хрестоматийной для этой проблематики вещи — «Холстомера». Мир тут увиден «глазами лошади», для которой все узнаваемое в нашей культуре становится странным. Фрагмент, выбранный Шкловским, однако, представляется мне далеко не случайным. В нем обсуждается идея собственности, той самой, которая проступает в именах собственных языка. Вот отрывки из большого куска, цитируемого Шкловским:

«То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, — но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: своего, его жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. <…> Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — мое. <…> Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. <…> Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, — и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других называют своими, а никогда не видали этих людей…»12.

Толстой говорит о свой-ствах вещей, их принадлежности, которая объединяет вещи благодаря словесным «генам» — «мой, твой, свой». Эти «гены» не просто создают общность вещей, но и превращают эти вещи в объекты наследования, передачи от поколения к поколению. Но эти «гены» не обнаружимы в материальной реальности существования: «Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — мое. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит мое, тот считается у них счастливейшим», — писал Толстой. Этот элемент собственности «ширеет», как писал Шкловский, включая в себя все — животных, людей, дома, землю, то есть элементы, между которыми нет реальной связи, кроме той, что устанавливается языком. Язык становится средством производства псевдогенеалогий. В этой цитате из Толстого очевиден еще один важный для Шкловского момент — противопоставление слов и дел, с которым соотносится известное определение искусства, как «способа пережить деланья вещи»13.

Это использование остранения против идеи принадлежности, собственности и генеалогий позиционирует Шкловского, как инородца, человека, не принадлежащего генетической традиции. На мой взгляд, не случайно все три главных создателя ОПОЯЗа — Шкловский, Тынянов и Эйхенбаум — были евреями (отец Шкловского был крещеным евреем), то есть людьми органически по своему происхождению до конца не включенными в русскую культурную традицию. Отсюда неприятие идеи культурной памяти, как главного носителя истории культуры. Критикуя теорию образов, Шкловский замечал: «Образы даны, и в поэзии гораздо больше воспоминания образов, чем мышления ими«14. Точно такое же неприятие культурной памяти демонстрировал и Осип Мандельштам. В «Шуме времени» он писал:

«Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаньями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведеньем, а над отстраненьем прошлого. Разночинцу не нужна память…»15.

Разночинец тут, как и еврей, — человек, не имеющий генеалогии, безродный.

Известный филолог и один из теоретиков евразийства князь Николай Трубецкой, прекрасно знавший теоретические декларации Шкловского, написал в 1935 году статью об еврействе, которую он назвал «О расизме». Общий смысл этой работы укоренен в европейскую ситуацию после прихода к власти в Германии Гитлера16. В этой работе Трубецкой так суммирует представления антисемитов об евреях как инородной для России (для СССР) расе:

«Коренное население большей части СССР состоит из представителей трех рас (по фон Эйкштедту): восточноевропейской, туранской и тунгидной. Эти три расы, сильно перемешанные и близко сроднившиеся друг с другом, имеют ряд общих психологических черт, которые определяют собой всю историю и культурный облик РоссииЕвразии. Между тем евреи, не принадлежа ни к одной из этих рас, и являются для России-Евразии совершенно инородным телом»17.

Рассуждения типичного антисемита у Трубецкого выглядят довольно необычно. Не так часто антисемитами пускаются в ход рассуждения о трех расах, в том числе туранской и тунгидной и об их историческом сближении на просторах Евразии. Понятно, что воображаемый антисемит Трубецкого — знаток евразийской теории, один из соратников автора.

Виктор Шкловский. Рисунок Ильи Репина

Пытаясь опровергнуть биологический расизм, князь указывает на большую сложность в отделении врожденных генетически обусловленных черт, от тех, которые сформированы образом жизни и положением в обществе. Он предлагает критику биологического расизма на основании причудливого воображаемого эксперимента. Вместо евреев он предлагает взглянуть на русских эмигрантов в Европе, которые не укорены в местных культурах, а потому могут сойти за евреев без еврейских генов18. Самое любопытное в анализе Трубецкого — это неожиданные черты остранения, которые возникают в контексте такого символического еврейства: «…молодой эмигрант, выросший среди данного народа, говорящий на его языке как на родном и вполне усвоивший всю его культуру, в то же время не разделяет патриотического энтузиазма этого народа и на все то, что для данного народа особенно дорого, смотрит холодно, «с объективной точки зрения». Такая «объективная точка зрения» неизбежно вскрывает ту нелепость и немотивированную театральность, которая присуща всякому проявлению чужого, не переживаемого нами и несозвучного нам чувства (ср. хотя бы излюбленный прием Льва Толстого — описывать лишь внешние подробности того, чему он не сочувствует, и не делать при этом разницы между существенным и несущественным). А это не может не вызвать иронии — той едкой, разлагающей иронии, которая свойственна евреям«19.

Самое значимое тут для меня, это включение Толстого, прочитанного глазами Шкловского, в символический контекст еврейства. Толстой оказывается еврейским писателем формалистов. В специальной работе, посвященной Толстому «Литературное развитие Льва Толстого» и относящейся к тому же 1935 году, Трубецкой пишет о трагедии русского писателя, который, не может найти органической связи с окружающим. «Для человека ecтественно <…> стремление слиться с окружающим, не противопоставлять себя другим и не замечать своей душевной жизни»20. У Толстого же наоборот, душевная жизнь утрачивает связь с другими, «душевные скрепы распадаются и отдельные элементы соединяются в каком-то странном, помимо воли возникающем порядке»21. Это «странный порядок» остранения, неспособности войти в органическую связь с социумом. В результате, состояния персонажей в «Войне и мире» становятся до удивления видимыми, актуальными, и в романе исчезает «историческая перспектива»22.

Исчезновение истории тут ставится в прямую зависимость от монтажного остранения, выпадения из генеалогий. Константин Леонтьев, книгу которого о Толстом Шкловский считал «превосходной», и у которого он вполне вероятно позаимствовал идею «приема», как основы словесности, так же как и Трубецкой, критиковал Толстого за неисторизм «Войны и мира» и писал о доминировании в его романах внешних приемов над внутренним, психологическим письмом23.

И, наконец, чтобы покончить с темой Толстого, хочу обратить внимание на одну важную статью Шкловского «Параллели у Толстого», в которой он дает специфическую интерпретацию остранению. Он утверждает, что у Толстого обнаруживаются два типа остранения — параллелизм и ступенчатое построение. Параллелизм интересен тем, что он нарушает принцип линейного разворачивания произведения. Вместо того, чтобы мыслить генеалогиями, Толстой мыслит параллелями, например, между человеком и лошадью в «Холстомере» или между смертями барышни, мужика и дерева в «Трех смертях». В «Войне и мире» этот принцип усложняется противопоставлениями действующих лиц друг другу: 1) Наполеон — Кутузов, 2) Пьер Безухов — Андрей Болконский и одновременно Николай Ростов, который служит как бы координатой (мерилом) для того и другого. В «Анне Карениной» группа Анна — Вронский противопоставлена группе Левин — Китти, при чем связь этих групп мотивирована родством. Это обычная мотивировка у Толстого, а может быть, и вообще у романистов; сам Толстой писал, что он сделал «старого Болконского отцом блестящего молодого человека (Андрея), так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо»24. Родство тут утрачивает генеалогическую составляющую и становится мотивировкой остраняющего параллелизма. Генеалогия исчезает. То же самое неожиданно возникает и в разговоре о ступенчатом построении:

«Очень интересно пользовался Толстой «родством» уже не для мотивировки связи, а для ступенчатости построения. Мы видим двух братьев и одну сестру Ростовых, они представляют как бы развертывание одного типа. Иногда Толстой, как, например, в отрывке перед смертью Пети, сравнивает их. Николай Ростов — упрощение Наташи, «огрубление» ее. Стива Облонский открывает одну сторону построения души Анны Карениной, связь дана через слово «немножечко», которое Анна говорит голосом Стивы. Стива — ступень к сестре. Здесь связь характеров объясняется не родством, — не постеснялся же Толстой породнить на страницах романа отдельно задуманных героев. Здесь родство понадобилось для постройки ступеней»25.

И дальше он подчеркивает что «в литературной традиции изображение родственников совершенно не связано с обязательством показать преломления одного и того же характера»26. Родство больше не является способом сохранения «собственности», как некоего неизменного гена, который передается от отца к сыну подобно «постоянному сказуемому» Потебни. Для Шкловского важно отрицание преемственности характера. Родство — это форма параллелизма, то есть форма разрушения линейной последовательности. «Развертывание одного типа» должно быть поэтому противопоставлено «преломлению одного и того же характера», хотя различие между тем и другим на первый взгляд трудно обнаружить. Оно лежит целиком в области структуры родства: не отца и сына, но брата и сестры, которые связаны не хронологической линейностью, но именно параллелизмом. Сестра и брат по разному, например «огрубляя» преломляют в остранении один тип.

Эта странная почти казуистическая связь поэтики с генеалогией оказывается принципиальной потому, что позволяет пересмотреть ключевое для аристократической филологии понятие «традиции», которая теперь понимается Шкловским как проявление «ступенчатого параллелизма», а не генеалогической линии:

«… говоря о литературной традиции, я не представляю ее себе в виде заимствования одним писателем у другого. Традицию писателя я представляю себе, как зависимость его от какого-то общего склада литературных норм…»27.

Писатель зависит от общего склада норм так же, как брат и сестра от общего отца.

Неудивительно, конечно, что и теория литературной эволюции формулируется Шкловским в категориях непрямого родства, а наследования по принципу ступенчатого параллелизма:

«…наследование при смене литературных школ идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику. Сперва развернем формулу. В каждую литературную эпоху существует не одна, а несколько литературных школ. Они существуют в литературе одновременно, при чем одна из них представляет ее канонизованный гребень»28.

Традиция перестает быть трансляцией генов. Аристократический род в таком наследовании иссыхает, «но в это время в нижнем слое создаются новые формы взамен форм старого искусства»29. Только такая форма эволюции позволяет безродным разночинцам и евреям проникнуть из «нижнего слоя» в незыблемый генеалогический ряд.

Это разночинное понимание традиции затем было теоретически развито Тыняновым в его ставшей классической статье «О литературной эволюции» (1927). Здесь декларируется необходимость различать генезис и эволюцию. К первому относится понятие «традиции», которая выстраивает историю литературы «в фиктивно-единый, кажущийся целостным ряд»30. В то время как эволюция занимается не фиктивными генеалогиями и этимологиями в духе Потебни, но сменой систем. Система (как мы знаем со времен Соссюра) это синхронная взаимосвязь элементов. В этом смысле параллели и ступени, брат и сестра в их сопоставлении могут считаться редуцированными микросистемами. Отношения брата и сестры не могут передаваться по наследству, так как выпадают из генетического ряда. Эти отношения, как и любые параллельные или ступенчатые структуры больше не разворачиваются во времени, но располагаются в пространстве.

Мандельштам, объясняя свою приверженность эллинизму, писал о том, что «это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя, как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое я»31. В ступенчатом родстве Шкловского, генеалогия точно так же освобождается от временной зависимости и обращается в рядоположенность. Из этого следуют два принципиальных вывода — такое родство не может переживаться через опыт времени, требующий включенности в него. Оно дается теперь зрению, взгляду, при этом взгляду стороннего наблюдателя. То же самое верно и по отношению к тыняновской смене систем. На обороте рукописи статьи Тынянова «О пародии» ее автор не удержался и сделал запись об аристократическом вкладе в историю русской литературы: «Русская аристократия выдала литературе сардинского графа Хвостова и грузинского князя Шаликова, застрявших в 1920-х годах представителей двух старых литературных систем»32. «Аристократический писатель», тянущий лямку своей непрерывной генеалогии, не может выйти из нее и проникнуть из генезиса в эволюцию. Смена систем возможна только в рамках выхода за фикцию генеалогического континуума, только в системе, имеющей внешнего, «разночинного» наблюдателя.

Я думаю, эти соображения, не в меньшей степени, чем прием «остранения», детерминируют переход от узнавания к зрению, как видению нового и непривычного. Важнейшими лабораториями нового зрения у Шкловского становятся кино (ср. с киноками еще одного еврея-разночинца Вертова) и газета. Газета позволяла, согласно Шкловскому осуществить выход из литературы (кино для Шкловского — это тоже способ порвать с литературой). Во-первых, газета выводит человека из связи с прошлым и погружает его с головой в современность. Газета — самая эфемерная форма, ее материал устаревает в течение дня.. И именно газета обостряет зрение. Журналист подобен фланеру, изобретенному Вальтером Беньямином (нашедшим эту фигуру у Эдгара По и Бодлера), фланеру, который скользит глазами по поверхности вещей, видит их в деталях, но сохраняет внешнюю по отношению к ним позицию. В литературу, по мнению Шкловского, надо приходить из газеты. Он так формулировал задачу современного литератора:

«Нам нужно добиться точного описания предмета. Основная ошибка современного пролетарского писателя в том, что он воспроизводит способ работы старого писателя, а не старается найти способ описания предмета»33.

Об этом Шкловский пишет постоянно.

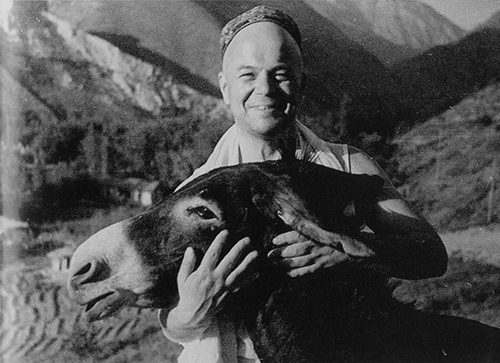

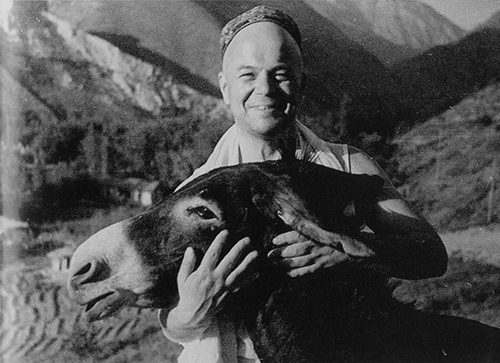

На узбекской земле. 1936.

Газетчик или кинохроникер Шкловского — фигура очень значимая для европейской культуры после Первой мировой войны. Ее значение выходит далеко за рамки формализма или революционной советской публицистики. Еврейский журналист — одна из центральных фигур немецкоязычной культуры этого периода. Он стоит по отношению к культурной традиции в такой же эксцентричной позиции остранения. Достаточно назвать Карла Крауса, Вальтера Беьнямина, Зигфрида Кракауэра или Йозефа Рота.

Шкловский говорил о том, что «очень трудно описать словами без рисунка, как завязать узел на веревке».34 Действительно, тут никакая литературная традиции не поможет. Веревка (нить) — у Шкловского метафора линейного развития, а узел — метафора системы которую можно описать только извне, а не изнутри. Время тут коллапсирует в пространственную развертку, бергсонов «веер».

Но точной такой же коллапс времени в пространство предлагает газета. У Йозефа Рота, среди его первых венских газетных очерков есть один, в котором он описывает, как часы на Соборе Святого Стефана перестают ходить и как их циферблат «запаковывают» в газетные листы:

«Газетный лист, — надо полагать, с передовицей, — тщательно укрыл тот циферблат, на котором так потешно и весело прежде выпрыгивали показывающие время циферки»35.

Время исчезает, а с ним исчезает империя со всеми ее генеалогиями: «И мы все сразу поняли: час пробил. Пробил настолько внятно, что впредь узнавать время не имеет смысла. И вправду — к чему нам время, когда вместо циферблата газета?»36 Такой же коллапс времени, газетный апокалипсис, случился не только в империи Габсбургов, но и в империи Романовых.

Безродность, крушение времени и новое зрение встретились и образовали нерасторжимый союз. Из этой встречи возник европейский модернизм, одним из практиков и теоретиков которого был Виктор Шкловский.

Примечания:

1 Виктор Шкловский. О теории прозы. М.: Федерация, 1929, с. 7-8. Назад к тексту.

2А. А. Потебня. Эстетика и поэтика. М., «Искусство», 1976, с. 114. Назад к тексту.

3Виктор Шкловский. О теории прозы, с. 8. Теория неизменного образа, восходящего к некоему этимологическому истоку, в значительной степени покинула сегодня филологию и наиболее комфортно гнездится в теории реставрации. Реставратор чаще всего озабочен не невозможным воспроизведением утраченных материалов и материальных свойств произведения, но восстановлением «образа», обладающего способностью к трансляции во времени и сохранению в этой трансляции первоначальной неизменности. Назад к тексту.

4А. А. Потебня. Эстетика и поэтика, с. 115. Назад к тексту.

5Там же, с. 300. Назад к тексту.

6Иероним Стридонский. Еврейские вопросы на книгу Бытия. М.: Московская духовная академия – Издательство «Отчий дом», 2009, с. 115. Назад к тексту.

7Филон. О херувимах (56) В кн.: Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2000, с. 125. Назад к тексту.

8Филон. О сотворении мира (149) В кн.: Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета, с. 87. Назад к тексту.

9R. Howard Bloch. Etymologies and Genealogies. A Literary Anthropology of the French Middle Ages. Chicago. University of Chicago Press, 1986, p. 40 Назад к тексту.

10Ibid., p. 41. Назад к тексту.

11Виктор Шкловский. О теории прозы. Назад к тексту.

12Там же, с. 14-15. Назад к тексту.

13Там же, с. 13. Назад к тексту.

14Там же, с. 9. Назад к тексту.

15Осип Мандельштам. Собр. Соч. в четырех томах, т. 2. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999, с. 384. Назад к тексту.

16Трубецкой прямо указывает на эту связь: «…значительная часть интеллигентных и полуинтеллигентных русских остаются антисемитами. За последнее время этот русский антисемитизм усиленно поддерживается из Германии. Значительная часть русской эмиграции в Германии и в странах сферы влияния немецкой культуры мечтает о введении в России гитлеровских порядков. Идеи расизма усиленно пропагандируются в русской среде, притом, конечно, не против воли немецкого правительства». Николай Трубецкой. История. Культура. Язык. М.: Прогресс, 1995, с. 449. Назад к тексту.

17Там же, с. 450. Назад к тексту.

18Он пишет: «Наблюдая русскую эмиграцию, нетрудно заметить в ней зачаточные формы тех психических черт, которые при “благоприятных” условиях должны привести к типичным еврейским чертам. <...> У эмигрантов старшего поколения все это еще очень рудиментарно и просто. Они в этом отношении (как и по многим бытовым чертам) напоминают простых местечковых евреев. Но у молодых русских эмигрантов можно уже заметить признаки известного осложнения этих психологических комплексов – осложнения, напоминающего психологию интеллигентных евреев». Там же, с. 452-453. Назад к тексту.

19Там же, с. 453-454. Назад к тексту.

20Там же, с. 730. Назад к тексту.

21Там же, с. 729. Назад к тексту.

22Там же, с. 728. Назад к тексту.

23Константин Леонтьев. О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. Критический этюд. М.: Либроком, 2012. Назад к тексту.

24Виктор Шкловский. О теории прозы, с. 82. Этот текст, опубликованный в 1923 году в «Ходе коня», затем был включен в работу «Строение рассказа и романа» и напечатан в «О теории прозы». Назад к тексту.

25Там же, с. 83. Назад к тексту.

26Там же. Назад к тексту.

27Там же, с. 82. Назад к тексту.

28Там же, с. 227. Назад к тексту.

29Там же. Назад к тексту.

30Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука: 1977, с. 272. Назад к тексту.

31Осип Мандельштам. Собр. Соч. в четырех томах, т. 2. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999, с. 226-227. Вот определение «веера» у Бергсона: «… время развернулось в пространстве и последовательность обратилась в рядоположенность« – Анри Бергсон. Творческая эволюция. М.: ТЕРРА-Книжный клуб — Канон-пресс-Ц, , 2001, с. 320. Назад к тексту.

32Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука: 1977, с. 542. Назад к тексту.

33Виктор Шкловский. Гамбургский счет. СПб.: Лимбус Пресс, 2000, с. 231. Назад к тексту.

34Виктор Шкловский. Техника писательского ремесла. М., — Л.: Молодая гвардия, 1927, с. 11. Назад к тексту.

35Йозеф Рот. Вена. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016, с. 74. Назад к тексту.

36Там же. Назад к тексту.

Свой главный теоретический манифест «Искусство как прием» Виктор Шкловский начинает с критики учения Потебни, согласно которому, поэзия основывается на образах. Известно, что филология Потебни была востребована символистами , которые видели в символе своего рода манифестацию «внутренней формы», о которой говорил Потебня. В этом контексте критика Шкловского выглядит как вызов наследию символизма и утверждение позиции близкой футуристам.

Вот как формулировал Шкловский существо учения Потебни и его последователей: «Потебня и его многочисленная школа считают поэзию особым видом мышления — мышления при помощи образов, а задачу образов видят в том, что при помощи их сводятся в группы разнородные предметы и действия и объясняется неизвестное через известное. Или, говоря словами Потебни:

«Отношение образа к объясняемому: а) образ есть постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим = постоянное средство аттракции изменчивых апперципируемых <…>, b) образ есть нечто гораздо более простое и ясное, чем объясняемое» (Там же. С. 314), то есть «так как цель образности есть приближение значения образа к нашему пониманию и так как без этого образность лишена смысла, то образ должен быть нам более известен, чем объясняемое им» (Там же. С. 291)1.

В терминах Шкловского, тут провозглашается примат узнавания над видением чего-то нового. Все новое здесь необходимо свести к некоему редуцированному («простому и ясному») и постоянному семантическому ядру. Шкловский и называет это ядро «постоянным сказуемым». В главном теоретическом труде Потебни «Мысль и язык» приводится ставший хрестоматийным пример внутренней формы слова, которая понимается им как устойчивый носитель образности:

«Образ стола может иметь много признаков, но слово стол значит только простланное (корень стл, тот же, что в глаголе стлать), и поэтому оно может одинаково обозначать всякие столы, независимо от их формы, величины, материала. Под словом окно мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя по сходству его со словом око, оно значит то, куда смотрят или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и проч., но даже на понятие отверстия»2.

Внутренняя форма редуцирует все материальное богатство окна или стола к одному признаку, и этот единый признак позволяет объединить большой куст слов в некое семантическое поле. Такая редукция совершенно уничтожает индивидуальность столов или окон, их неповторимость, сводя их к этому «постоянному сказуемому». Но что такое это неизменное ядро? Я бы сказал, что оно похоже на ген, который невидим, передается от одного живого индивида к другому и создает между ними некое генетическое родство. Внутренняя форма слова позволяет создавать определенный тип истории литературы, который основан на генеалогии, передачи неизменного гена.

По мнению Шкловского, однако, генеалогия такого типа совершенно противоположна истории. История — это фиксация изменений, а генеалогия позволяет фиксировать только неизменное, внеисторическое. Вот как он формулирует этот парадокс:

«…эти люди должны были бы ожидать, что история этого, по их словам, «образного» искусства будет состоять из истории изменения образа. Но оказывается, что образы почти неподвижны; от столетия к столетию, из края в край, от поэта, к поэту текут они не изменяясь. Образы — «ничьи», «божьи». Чем больше уясняете вы эпоху, тем больше убеждаетесь в том, что образы, которые вы считали созданными данным поэтом, употребляются им взятыми от других и почти неизмененными»3.

Потебня рисует историю слов как постоянное перетекание гена от предшественника к потомку. И это перетекание очень похоже на то, как описывается родословная аристократических родов: «В ряду слов того же корня, последовательно вытекающих одно из другого, всякое предшествующее может быть названо внутреннею формою последующего»4. Или в ином месте: «Всякое удачное исследование этимологически неясного слова приводит к открытию в нем такого представления, связующего это слово с значением предшествующего слова и т. д. в недосягаемую глубину веков»5. Перед нами настоящая генеалогическая модель языка, которую из-за ее связи с родословными я бы назвал аристократической моделью.

Учение Потебни о внутренней форме слова обычно возводят к лингвистическим теориям Вильгельма фон Гумбольдта, но корни его гораздо глубже и могут быть обнаружены в раннем Средневековье, у Августина, Иеронима или Исидора Севильского. Американскому медиевисту Хоуарду Блоху принадлежит блестящее исследование семиотики средневековья «Генеалогии и этимологии», в котором эта традиция подвергается детальному исследованию. Блох установил, что вся средневековая традиция укоренена в единство представлений о знаке и представлений о размножении, которые восходят к Ветхому завету. В основе такого соединения лежит идея о том, что Бог творит с помощью слов, а потому в самом жесте творения нет различения между биологическим и лингвистическим. С точки зрения, например, Блаженного Иеронима, присвоение Богом имен полностью определяет генеалогию родов. Он так, например, комментирует смысл библейского имени Сара и его изменения в библейском тексте: «Sarai (ילש) первоначально называлась посредством букв sin, res, iod Затем буква iod (то есть «й») была заменена буквой he, которая читается как «а», и [жена Авраама] стала называться Sara (הרש). А причина изменения имени состоит в том, что прежде она называлась «начальница моя» [правильней было бы говорить «родо-начальница»], будучи во главе лишь одного семейства, а затем стала зваться «начальница» в абсолютном смысле, то есть ???????»6. Изменение одной буквы в имени превращает Сару из матери семейства в «абсолютную родоначальницу» человечества.

Слова, и в особенности имена несут в себе вместе со смыслом и истоки воздействия на историю, которая сама понимается как генеалогия, воздействия, проявляющегося по ходу течения времени. Блох показал, что со времен Евсевия и его «Церковной истории» история начинает пониматься как генеалогия, укорененная в язык. И то и другое непосредственно восходит к акту божественного творения. Другой аспект этой архаической лингвистики заключается в утверждении непосредственной связи между именем, называнием и вещью. Филон Александрийский недвусмысленно говорит о совпадении имен и вещей в момент творения: «У Моисея же нарицание имен — это абсолютное выражение сущности вещи, так что имя сразу же по необходимости оказывается самой вещью и ничем не отличается от того, чему нарицается»7. Постепенно однако, эта связь ослабевает. Но у Адама она еще представлена в полную силу: «…он самостоятельно нарек имена — не чуждые и не несоответствующие, а весьма хорошо проявляющие свойства того, что подлежало именованию»8. Сама отсылка к свойствам (от слова «свой») важна, потому что укореняет в языке не только генеалогию, но и сопутствующую ей передачу собственности, и связывает слова с законом. Ген становится передающейся от поколения к поколению собственностью, которая специфически представлена в именах «собственных». Этимологическая традиция оказывается легалистской традицией, связанной с передачей собственности.

Блох дает тут важный комментарий:

«Первый именователь [Адам] <…> наложил на вещи адекватные имена, чтобы выразить свойственную им [proper] природу. Этот основополагающий лингвистический момент в действительности устанавливает первичную инстанцию собственного [of the proper], как принадлежности началу, и он раз за разом вновь утверждается теологами, грамматиками и риторами»9.

Блох поясняет, что свойства вещей фиксируются в словах и затем передаются в языке, по модели семейных генеалогических древ:

«Это более, чем случай присваивания метафоры семьи грамматикой, — пишет Блох, — Напротив, язык по видимости действует по типу семьи. Если быть точнее, основополагающая концептуальная модель эволюции языка — это модель биологической эволюции».

И эта связь очевидна даже в терминах. Блох отсылает к Гаю Теренцию Варрону, который ассоциировал грамматические роды со способностью рожать и порождать10. Блох в своей книге показывает, каким образом аристократические генеалогии возникают из этой смеси истории, лингвистики и биологии.

Нетрудно увидеть, что первичное смысловое ядро слов у Потебни по-своему воспроизводит эту старинную этимолого-генеалогическую модель. Семантическое ядро — стлать — предопределяет родство большой группы однокорневых слов и движется в истории языка если и не совсем линейно, то, во всяком случае, следуя разветвлениям воображаемого генеалогического древа. Он передается от поколения к поколению в виде неизменного свойства. Образ, против которого восстает Шкловский, — это атом аристократического генезиса, который выявляет первичные свойства слов (как у Филона) и превращает эти свойства в транслируемую историческую родовую собственность.

Генеалогическая теория литературы приводит к выведению вещей из зоны видения и их помещению в зону узнавания. Повсюду возникает знакомый корень, в «окне» мы видим только взгляд наружу, но «никакого намека не только на раму и проч., но даже на понятие отверстия». Конкретное окно становится невидимым, но узнаваемым. При этом область распространения образов расширяется, переходя от ствола к кроне, но расширяясь, она увядает. Шкловский пишет очень выразительно: «…по мере умирания произведения и искусства оно ширеет…»11

Виктор Шкловский. Дружеский шарж Николая Радлова

Хорошо известно, что целью искусства Шкловский провозгласил уход от узнавания к видению, а способ этого ухода обозначил как остранение. Также общеизвестно, что одним из главных поставщиков материала для остранения стал Лев Толстой. Первый пример толстовского остранения в эссе «Искусство как прием» — взят из хрестоматийной для этой проблематики вещи — «Холстомера». Мир тут увиден «глазами лошади», для которой все узнаваемое в нашей культуре становится странным. Фрагмент, выбранный Шкловским, однако, представляется мне далеко не случайным. В нем обсуждается идея собственности, той самой, которая проступает в именах собственных языка. Вот отрывки из большого куска, цитируемого Шкловским:

«То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, — но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: своего, его жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. <…> Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — мое. <…> Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. <…> Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, — и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других называют своими, а никогда не видали этих людей…»12.

Толстой говорит о свой-ствах вещей, их принадлежности, которая объединяет вещи благодаря словесным «генам» — «мой, твой, свой». Эти «гены» не просто создают общность вещей, но и превращают эти вещи в объекты наследования, передачи от поколения к поколению. Но эти «гены» не обнаружимы в материальной реальности существования: «Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — мое. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит мое, тот считается у них счастливейшим», — писал Толстой. Этот элемент собственности «ширеет», как писал Шкловский, включая в себя все — животных, людей, дома, землю, то есть элементы, между которыми нет реальной связи, кроме той, что устанавливается языком. Язык становится средством производства псевдогенеалогий. В этой цитате из Толстого очевиден еще один важный для Шкловского момент — противопоставление слов и дел, с которым соотносится известное определение искусства, как «способа пережить деланья вещи»13.

Это использование остранения против идеи принадлежности, собственности и генеалогий позиционирует Шкловского, как инородца, человека, не принадлежащего генетической традиции. На мой взгляд, не случайно все три главных создателя ОПОЯЗа — Шкловский, Тынянов и Эйхенбаум — были евреями (отец Шкловского был крещеным евреем), то есть людьми органически по своему происхождению до конца не включенными в русскую культурную традицию. Отсюда неприятие идеи культурной памяти, как главного носителя истории культуры. Критикуя теорию образов, Шкловский замечал: «Образы даны, и в поэзии гораздо больше воспоминания образов, чем мышления ими«14. Точно такое же неприятие культурной памяти демонстрировал и Осип Мандельштам. В «Шуме времени» он писал:

«Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаньями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведеньем, а над отстраненьем прошлого. Разночинцу не нужна память…»15.

Разночинец тут, как и еврей, — человек, не имеющий генеалогии, безродный.

Известный филолог и один из теоретиков евразийства князь Николай Трубецкой, прекрасно знавший теоретические декларации Шкловского, написал в 1935 году статью об еврействе, которую он назвал «О расизме». Общий смысл этой работы укоренен в европейскую ситуацию после прихода к власти в Германии Гитлера16. В этой работе Трубецкой так суммирует представления антисемитов об евреях как инородной для России (для СССР) расе:

«Коренное население большей части СССР состоит из представителей трех рас (по фон Эйкштедту): восточноевропейской, туранской и тунгидной. Эти три расы, сильно перемешанные и близко сроднившиеся друг с другом, имеют ряд общих психологических черт, которые определяют собой всю историю и культурный облик РоссииЕвразии. Между тем евреи, не принадлежа ни к одной из этих рас, и являются для России-Евразии совершенно инородным телом»17.

Рассуждения типичного антисемита у Трубецкого выглядят довольно необычно. Не так часто антисемитами пускаются в ход рассуждения о трех расах, в том числе туранской и тунгидной и об их историческом сближении на просторах Евразии. Понятно, что воображаемый антисемит Трубецкого — знаток евразийской теории, один из соратников автора.

Виктор Шкловский. Рисунок Ильи Репина

Пытаясь опровергнуть биологический расизм, князь указывает на большую сложность в отделении врожденных генетически обусловленных черт, от тех, которые сформированы образом жизни и положением в обществе. Он предлагает критику биологического расизма на основании причудливого воображаемого эксперимента. Вместо евреев он предлагает взглянуть на русских эмигрантов в Европе, которые не укорены в местных культурах, а потому могут сойти за евреев без еврейских генов18. Самое любопытное в анализе Трубецкого — это неожиданные черты остранения, которые возникают в контексте такого символического еврейства: «…молодой эмигрант, выросший среди данного народа, говорящий на его языке как на родном и вполне усвоивший всю его культуру, в то же время не разделяет патриотического энтузиазма этого народа и на все то, что для данного народа особенно дорого, смотрит холодно, «с объективной точки зрения». Такая «объективная точка зрения» неизбежно вскрывает ту нелепость и немотивированную театральность, которая присуща всякому проявлению чужого, не переживаемого нами и несозвучного нам чувства (ср. хотя бы излюбленный прием Льва Толстого — описывать лишь внешние подробности того, чему он не сочувствует, и не делать при этом разницы между существенным и несущественным). А это не может не вызвать иронии — той едкой, разлагающей иронии, которая свойственна евреям«19.

Самое значимое тут для меня, это включение Толстого, прочитанного глазами Шкловского, в символический контекст еврейства. Толстой оказывается еврейским писателем формалистов. В специальной работе, посвященной Толстому «Литературное развитие Льва Толстого» и относящейся к тому же 1935 году, Трубецкой пишет о трагедии русского писателя, который, не может найти органической связи с окружающим. «Для человека ecтественно <…> стремление слиться с окружающим, не противопоставлять себя другим и не замечать своей душевной жизни»20. У Толстого же наоборот, душевная жизнь утрачивает связь с другими, «душевные скрепы распадаются и отдельные элементы соединяются в каком-то странном, помимо воли возникающем порядке»21. Это «странный порядок» остранения, неспособности войти в органическую связь с социумом. В результате, состояния персонажей в «Войне и мире» становятся до удивления видимыми, актуальными, и в романе исчезает «историческая перспектива»22.

Исчезновение истории тут ставится в прямую зависимость от монтажного остранения, выпадения из генеалогий. Константин Леонтьев, книгу которого о Толстом Шкловский считал «превосходной», и у которого он вполне вероятно позаимствовал идею «приема», как основы словесности, так же как и Трубецкой, критиковал Толстого за неисторизм «Войны и мира» и писал о доминировании в его романах внешних приемов над внутренним, психологическим письмом23.

И, наконец, чтобы покончить с темой Толстого, хочу обратить внимание на одну важную статью Шкловского «Параллели у Толстого», в которой он дает специфическую интерпретацию остранению. Он утверждает, что у Толстого обнаруживаются два типа остранения — параллелизм и ступенчатое построение. Параллелизм интересен тем, что он нарушает принцип линейного разворачивания произведения. Вместо того, чтобы мыслить генеалогиями, Толстой мыслит параллелями, например, между человеком и лошадью в «Холстомере» или между смертями барышни, мужика и дерева в «Трех смертях». В «Войне и мире» этот принцип усложняется противопоставлениями действующих лиц друг другу: 1) Наполеон — Кутузов, 2) Пьер Безухов — Андрей Болконский и одновременно Николай Ростов, который служит как бы координатой (мерилом) для того и другого. В «Анне Карениной» группа Анна — Вронский противопоставлена группе Левин — Китти, при чем связь этих групп мотивирована родством. Это обычная мотивировка у Толстого, а может быть, и вообще у романистов; сам Толстой писал, что он сделал «старого Болконского отцом блестящего молодого человека (Андрея), так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо»24. Родство тут утрачивает генеалогическую составляющую и становится мотивировкой остраняющего параллелизма. Генеалогия исчезает. То же самое неожиданно возникает и в разговоре о ступенчатом построении:

«Очень интересно пользовался Толстой «родством» уже не для мотивировки связи, а для ступенчатости построения. Мы видим двух братьев и одну сестру Ростовых, они представляют как бы развертывание одного типа. Иногда Толстой, как, например, в отрывке перед смертью Пети, сравнивает их. Николай Ростов — упрощение Наташи, «огрубление» ее. Стива Облонский открывает одну сторону построения души Анны Карениной, связь дана через слово «немножечко», которое Анна говорит голосом Стивы. Стива — ступень к сестре. Здесь связь характеров объясняется не родством, — не постеснялся же Толстой породнить на страницах романа отдельно задуманных героев. Здесь родство понадобилось для постройки ступеней»25.

И дальше он подчеркивает что «в литературной традиции изображение родственников совершенно не связано с обязательством показать преломления одного и того же характера»26. Родство больше не является способом сохранения «собственности», как некоего неизменного гена, который передается от отца к сыну подобно «постоянному сказуемому» Потебни. Для Шкловского важно отрицание преемственности характера. Родство — это форма параллелизма, то есть форма разрушения линейной последовательности. «Развертывание одного типа» должно быть поэтому противопоставлено «преломлению одного и того же характера», хотя различие между тем и другим на первый взгляд трудно обнаружить. Оно лежит целиком в области структуры родства: не отца и сына, но брата и сестры, которые связаны не хронологической линейностью, но именно параллелизмом. Сестра и брат по разному, например «огрубляя» преломляют в остранении один тип.

Эта странная почти казуистическая связь поэтики с генеалогией оказывается принципиальной потому, что позволяет пересмотреть ключевое для аристократической филологии понятие «традиции», которая теперь понимается Шкловским как проявление «ступенчатого параллелизма», а не генеалогической линии:

«… говоря о литературной традиции, я не представляю ее себе в виде заимствования одним писателем у другого. Традицию писателя я представляю себе, как зависимость его от какого-то общего склада литературных норм…»27.

Писатель зависит от общего склада норм так же, как брат и сестра от общего отца.

Неудивительно, конечно, что и теория литературной эволюции формулируется Шкловским в категориях непрямого родства, а наследования по принципу ступенчатого параллелизма:

«…наследование при смене литературных школ идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику. Сперва развернем формулу. В каждую литературную эпоху существует не одна, а несколько литературных школ. Они существуют в литературе одновременно, при чем одна из них представляет ее канонизованный гребень»28.

Традиция перестает быть трансляцией генов. Аристократический род в таком наследовании иссыхает, «но в это время в нижнем слое создаются новые формы взамен форм старого искусства»29. Только такая форма эволюции позволяет безродным разночинцам и евреям проникнуть из «нижнего слоя» в незыблемый генеалогический ряд.

Это разночинное понимание традиции затем было теоретически развито Тыняновым в его ставшей классической статье «О литературной эволюции» (1927). Здесь декларируется необходимость различать генезис и эволюцию. К первому относится понятие «традиции», которая выстраивает историю литературы «в фиктивно-единый, кажущийся целостным ряд»30. В то время как эволюция занимается не фиктивными генеалогиями и этимологиями в духе Потебни, но сменой систем. Система (как мы знаем со времен Соссюра) это синхронная взаимосвязь элементов. В этом смысле параллели и ступени, брат и сестра в их сопоставлении могут считаться редуцированными микросистемами. Отношения брата и сестры не могут передаваться по наследству, так как выпадают из генетического ряда. Эти отношения, как и любые параллельные или ступенчатые структуры больше не разворачиваются во времени, но располагаются в пространстве.

Мандельштам, объясняя свою приверженность эллинизму, писал о том, что «это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя, как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое я»31. В ступенчатом родстве Шкловского, генеалогия точно так же освобождается от временной зависимости и обращается в рядоположенность. Из этого следуют два принципиальных вывода — такое родство не может переживаться через опыт времени, требующий включенности в него. Оно дается теперь зрению, взгляду, при этом взгляду стороннего наблюдателя. То же самое верно и по отношению к тыняновской смене систем. На обороте рукописи статьи Тынянова «О пародии» ее автор не удержался и сделал запись об аристократическом вкладе в историю русской литературы: «Русская аристократия выдала литературе сардинского графа Хвостова и грузинского князя Шаликова, застрявших в 1920-х годах представителей двух старых литературных систем»32. «Аристократический писатель», тянущий лямку своей непрерывной генеалогии, не может выйти из нее и проникнуть из генезиса в эволюцию. Смена систем возможна только в рамках выхода за фикцию генеалогического континуума, только в системе, имеющей внешнего, «разночинного» наблюдателя.

Я думаю, эти соображения, не в меньшей степени, чем прием «остранения», детерминируют переход от узнавания к зрению, как видению нового и непривычного. Важнейшими лабораториями нового зрения у Шкловского становятся кино (ср. с киноками еще одного еврея-разночинца Вертова) и газета. Газета позволяла, согласно Шкловскому осуществить выход из литературы (кино для Шкловского — это тоже способ порвать с литературой). Во-первых, газета выводит человека из связи с прошлым и погружает его с головой в современность. Газета — самая эфемерная форма, ее материал устаревает в течение дня.. И именно газета обостряет зрение. Журналист подобен фланеру, изобретенному Вальтером Беньямином (нашедшим эту фигуру у Эдгара По и Бодлера), фланеру, который скользит глазами по поверхности вещей, видит их в деталях, но сохраняет внешнюю по отношению к ним позицию. В литературу, по мнению Шкловского, надо приходить из газеты. Он так формулировал задачу современного литератора:

«Нам нужно добиться точного описания предмета. Основная ошибка современного пролетарского писателя в том, что он воспроизводит способ работы старого писателя, а не старается найти способ описания предмета»33.

Об этом Шкловский пишет постоянно.

На узбекской земле. 1936.

Газетчик или кинохроникер Шкловского — фигура очень значимая для европейской культуры после Первой мировой войны. Ее значение выходит далеко за рамки формализма или революционной советской публицистики. Еврейский журналист — одна из центральных фигур немецкоязычной культуры этого периода. Он стоит по отношению к культурной традиции в такой же эксцентричной позиции остранения. Достаточно назвать Карла Крауса, Вальтера Беьнямина, Зигфрида Кракауэра или Йозефа Рота.

Шкловский говорил о том, что «очень трудно описать словами без рисунка, как завязать узел на веревке».34 Действительно, тут никакая литературная традиции не поможет. Веревка (нить) — у Шкловского метафора линейного развития, а узел — метафора системы которую можно описать только извне, а не изнутри. Время тут коллапсирует в пространственную развертку, бергсонов «веер».

Но точной такой же коллапс времени в пространство предлагает газета. У Йозефа Рота, среди его первых венских газетных очерков есть один, в котором он описывает, как часы на Соборе Святого Стефана перестают ходить и как их циферблат «запаковывают» в газетные листы:

«Газетный лист, — надо полагать, с передовицей, — тщательно укрыл тот циферблат, на котором так потешно и весело прежде выпрыгивали показывающие время циферки»35.

Время исчезает, а с ним исчезает империя со всеми ее генеалогиями: «И мы все сразу поняли: час пробил. Пробил настолько внятно, что впредь узнавать время не имеет смысла. И вправду — к чему нам время, когда вместо циферблата газета?»36 Такой же коллапс времени, газетный апокалипсис, случился не только в империи Габсбургов, но и в империи Романовых.

Безродность, крушение времени и новое зрение встретились и образовали нерасторжимый союз. Из этой встречи возник европейский модернизм, одним из практиков и теоретиков которого был Виктор Шкловский.

Примечания:

1 Виктор Шкловский. О теории прозы. М.: Федерация, 1929, с. 7-8. Назад к тексту.

2А. А. Потебня. Эстетика и поэтика. М., «Искусство», 1976, с. 114. Назад к тексту.

3Виктор Шкловский. О теории прозы, с. 8. Теория неизменного образа, восходящего к некоему этимологическому истоку, в значительной степени покинула сегодня филологию и наиболее комфортно гнездится в теории реставрации. Реставратор чаще всего озабочен не невозможным воспроизведением утраченных материалов и материальных свойств произведения, но восстановлением «образа», обладающего способностью к трансляции во времени и сохранению в этой трансляции первоначальной неизменности. Назад к тексту.

4А. А. Потебня. Эстетика и поэтика, с. 115. Назад к тексту.

5Там же, с. 300. Назад к тексту.

6Иероним Стридонский. Еврейские вопросы на книгу Бытия. М.: Московская духовная академия – Издательство «Отчий дом», 2009, с. 115. Назад к тексту.

7Филон. О херувимах (56) В кн.: Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2000, с. 125. Назад к тексту.

8Филон. О сотворении мира (149) В кн.: Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета, с. 87. Назад к тексту.

9R. Howard Bloch. Etymologies and Genealogies. A Literary Anthropology of the French Middle Ages. Chicago. University of Chicago Press, 1986, p. 40 Назад к тексту.

10Ibid., p. 41. Назад к тексту.

11Виктор Шкловский. О теории прозы. Назад к тексту.

12Там же, с. 14-15. Назад к тексту.

13Там же, с. 13. Назад к тексту.

14Там же, с. 9. Назад к тексту.

15Осип Мандельштам. Собр. Соч. в четырех томах, т. 2. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999, с. 384. Назад к тексту.

16Трубецкой прямо указывает на эту связь: «…значительная часть интеллигентных и полуинтеллигентных русских остаются антисемитами. За последнее время этот русский антисемитизм усиленно поддерживается из Германии. Значительная часть русской эмиграции в Германии и в странах сферы влияния немецкой культуры мечтает о введении в России гитлеровских порядков. Идеи расизма усиленно пропагандируются в русской среде, притом, конечно, не против воли немецкого правительства». Николай Трубецкой. История. Культура. Язык. М.: Прогресс, 1995, с. 449. Назад к тексту.

17Там же, с. 450. Назад к тексту.

18Он пишет: «Наблюдая русскую эмиграцию, нетрудно заметить в ней зачаточные формы тех психических черт, которые при “благоприятных” условиях должны привести к типичным еврейским чертам. <...> У эмигрантов старшего поколения все это еще очень рудиментарно и просто. Они в этом отношении (как и по многим бытовым чертам) напоминают простых местечковых евреев. Но у молодых русских эмигрантов можно уже заметить признаки известного осложнения этих психологических комплексов – осложнения, напоминающего психологию интеллигентных евреев». Там же, с. 452-453. Назад к тексту.

19Там же, с. 453-454. Назад к тексту.

20Там же, с. 730. Назад к тексту.

21Там же, с. 729. Назад к тексту.

22Там же, с. 728. Назад к тексту.

23Константин Леонтьев. О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. Критический этюд. М.: Либроком, 2012. Назад к тексту.

24Виктор Шкловский. О теории прозы, с. 82. Этот текст, опубликованный в 1923 году в «Ходе коня», затем был включен в работу «Строение рассказа и романа» и напечатан в «О теории прозы». Назад к тексту.

25Там же, с. 83. Назад к тексту.

26Там же. Назад к тексту.

27Там же, с. 82. Назад к тексту.

28Там же, с. 227. Назад к тексту.

29Там же. Назад к тексту.

30Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука: 1977, с. 272. Назад к тексту.

31Осип Мандельштам. Собр. Соч. в четырех томах, т. 2. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999, с. 226-227. Вот определение «веера» у Бергсона: «… время развернулось в пространстве и последовательность обратилась в рядоположенность« – Анри Бергсон. Творческая эволюция. М.: ТЕРРА-Книжный клуб — Канон-пресс-Ц, , 2001, с. 320. Назад к тексту.

32Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука: 1977, с. 542. Назад к тексту.

33Виктор Шкловский. Гамбургский счет. СПб.: Лимбус Пресс, 2000, с. 231. Назад к тексту.

34Виктор Шкловский. Техника писательского ремесла. М., — Л.: Молодая гвардия, 1927, с. 11. Назад к тексту.

35Йозеф Рот. Вена. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016, с. 74. Назад к тексту.

36Там же. Назад к тексту.