Назначить шпионом, или Дело полковника Мясоедова

30 июля 2024 ● ДИЛЕТАНТ

Весной 1915 года был повешен за шпионаж Сергей Мясоедов.

Исполнители так торопились, что смертный приговор утвердили уже после казни.

Первая мировая война подняла настоящую антинемецкую волну в России. Санкт-Петербург сразу переименовали в Петроград, в июле 1914-го в столице разгромили здание немецкого посольства, за ним последовали кофейни, рестораны, а немецкие бонны тут же стали выдавать себя за латышек и лифляндок. Правда, в стране, где львиная доля химической, электротехнической, металлургической и текстильной промышленности принадлежало немцам, избавиться от них полностью было невозможно, но все они оказались под угрозой.

Одновременно с борьбой со «всем немецким» в России обострилась шпиономания. Подозревали всех и во всём. Генерал-майор Николай Поливанов написал брошюру «О немецком засилии», в которой говорилось: «Практически, немцы приносят нам огромный вред как активные немецкие пособники и шпионы, причём таковыми шпионами являются не отдельные, небольшие единицы, а почти поголовно всё немецкое население». Там, где шпионов не было, их выдумывали или по крайней мере сеяли в душах сомнения: «Дни и ночи толкуют нам о шпионах. Сочиняются всевозможные небылицы, и офицеры соперничают друг с другом в измышлении ужасов предательства. То открыли шпиона-телефониста под половицами в синагоге, то у ксёндза на крыше, то, наконец, в могиле на кладбище. Образовались особые физиономисты, которые узнают в любом обывателе шпиона по голосу, по выражению лица, по отвисшей нижней губе. У этого тусклые глаза и мрачный вид, значит, его огорчают наши победы — подозрительный… Тот высказывает чрезмерную радость и хочет втянуть вас в разговор — подозрительный. Иной возбуждает подозрение излишней сдержанностью, иной — предприимчивостью, иной — осмотрительностью, иной — суетливостью, иной — молчанием и спокойствием. И достаточно тени подозрения, чтобы сделаться жертвой шпиономании. Жертвой невинной и заранее обречённой. Ибо для этих несчастных установилось особое правосудие — беспощадное, быстрое и непреклонное».

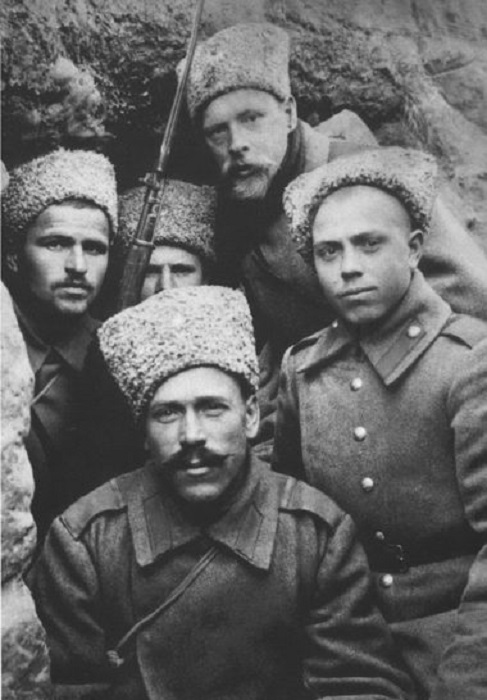

Российские солдаты Первой мировой войны.

Источник: Wikimedia Commons

Эти слова врач, журналист и литературный критик Лев Войтоловский словно сказал, имея в виду дело полковника Мясоедова, который был повешен как шпион и мародёр. И в то время, и в наши дни обвинения не выглядят правдоподобными.

Скромный жандарм

Впрочем, Сергей Мясоедов мало походил на идеального героя, скорее, он был обычным человеком с обычными страстями. Родился в 1865 году в Вильно, служил в Оренбургском пехотном полку, а затем перешёл в жандармерию и оказался в Вержболове (Вирбалс) на русско-германской границе. Был сначала помощником, а потом начальником местного отделения Санкт-Петербургского жандармского управления железных дорог. Хорошее знание немецкого языка, а также прирождённая коммуникабельность сделали Мясоедова лучшей фигурой для этой должности, он стремительно делал карьеру. За несколько лет Сергей Николаевич получил 26 русских и иностранных орденов и медалей, был знаком даже с императором Вильгельмом II (его охотничьи угодия находились недалеко от границы) и бывал у него в доме.

В служебной характеристике Мясоедова указывалось, что он «склонен к злоупотреблению властью», однако на нарушениях его не ловили. Правда, когда Сергей Николаевич женился на Кларе Гольдштейн, то сослуживцы стали замечать, что он больше внимания уделял различным коммерческим сделкам, а не прямым обязанностям. Последовало несколько проверок, но уличить в чём-либо серьёзном Мясоедова не удалось. Тогда его решили, что называется, «подставить», и некоторое время спустя пограничном пункте поймали двух контрабандистов, у которых внезапно обнаружили оружие, взрывчатку и прокламации.

На суде по этому делу Мясоедов давал показания и прямо обвинил Охранное отделение в провокации, сказав: «Кой-кому из подсудимых агенты охранки сдали тюки для тайного провоза, не говоря об их содержимом, а другим подбросили оружие и взрывчатые вещества при обыске». В результате суд контрабандистов оправдал, но Сергею Николаевичу пришлось подать в отставку в 1907 году. Тогда он всерьёз занялся коммерцией, вместе с партнёрами основал «Русское Северо-Западное пароходство», которое специализировалось на перевозке эмигрантов в Америку, однако дела шли не блестяще.

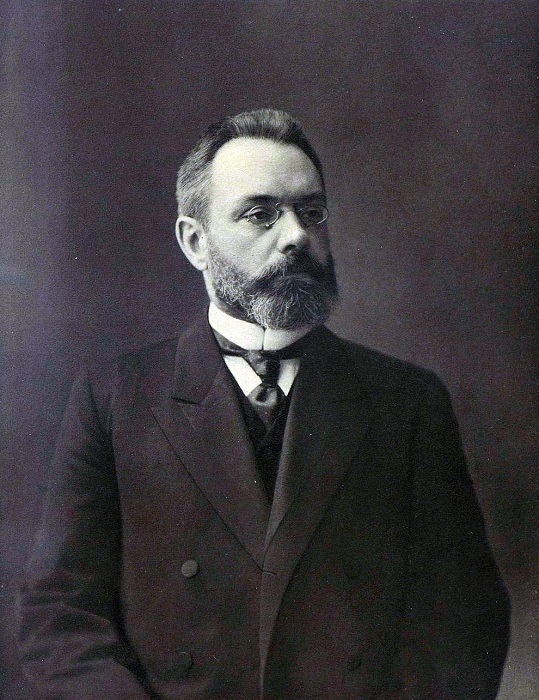

Александр Гучков.

Источник: Wikimedia Commons

Примерно в это же время жена Мясоедова подружилась с Екатериной Бутович, которая вскоре вышла замуж за будущего военного министра Владимира Сухомлинова. Пользуясь знакомством, Мясоедов решил вернуться на службу. Сухомлинов поспособствовал тому, чтобы Сергей Николаевич оказался не в жандармерии, а в контрразведке. Однако и тут его ждала неудача: нашего героя заподозрили в связи с австрийскими шпионами.

В апреле 1912 года газета «Вечернее время» Суворина вышла со статьёй, в которой автор прозрачно намекнул на одного из офицеров контрразведки, передающего военные секреты Австро-Венгрии. Фамилии не назывались. Несколько дней спустя в прессе появилось интервью бывшего председателя III Государственной Думы Александра Гучкова, который назвал фамилию шпиона — Мясоедов.

Видимо, Гучков искал повод, чтобы начать «копать» под министра Сухомлинова, и он его нашёл. Но Мясоедов оскорбления не пропустил и сначала вызвал на дуэль Суворина как издателя газеты, а потом и самого Гучкова. Тот вызов принял, но на дуэли выстрелил в воздух, а Мясоедов промахнулся.

После этого скандала Сергей Николаевич вновь подал в отставку и был уволен в чине полковника. Несколько ведомств (военно-судное управление, МВД, контрразведывательная служба) провели расследование и установили, что офицер к шпионажу никакого отношения не имеет. Но впереди нашего героя ждало ещё одно испытание.

Всё-таки агент?

С началом Первой мировой Мясоедов как офицер запаса подал прошение о возвращении на службу. Просьба была удовлетворена, сначала Сергей Николаевич командовал ополченцами, а потом добился перевода в 10 армию, которая находилась в районе его прежней службы. Так как он прекрасно знал немецкий язык, то стал переводчиком, а также выполнял некие поручения в разведке.

А новый сюжет, касавшийся его, развивался в Петрограде. В декабре 1914-го в столице появился подпоручик Яков Колаковский, который за несколько месяцев до этого попал в немецкий плен. Чтобы вернуться на родину, он заявил, что готов выполнять поручения для немецкой разведки. Колаковского отправили в Россию, чтобы тот совершил одну из трёх предложенных диверсий. Но он тут же сдался, и на допросе заявил, что ему рекомендовали Мясоедова как человека, чьими «шпионскими услугами» немцы пользуются уже несколько лет.

В отношении Сергея Николаевича снова началось расследование, что неудивительно, учитывая его прошлое. Его вёл генерал Михаил Бонч-Бруевич, который проявил немалое рвение. Позже он вспоминал: «Я приказал контрразведке произвести негласную проверку и, раздобыв необходимые улики, арестовать изменника. В нашумевшем вскоре «деле Мясоедова» я сыграл довольно решающую роль <…>. Для изобличения Мясоедова контрразведка прибегла к нехитрому приёму. <…> В машине, на которой должен был выехать Мясоедов, шофёра и его помощника, как значился тогда механик, заменили двумя офицерами контрразведки, переодетыми в солдатское обмундирование. <…> Мясоедов ничего не заподозрил и, остановившись на ночлег в одной из мыз, был пойман на месте преступления. Пока «владелец» мызы разглядывал переданные полковником секретные документы, один из переодетых офицеров как бы нечаянно вошёл в комнату и схватил Мясоедова за руки. Назвав себя, офицер объявил изменнику об его аресте».

Владимир Сухомлинов.

Источник: Wikimedia Commons

При аресте, впрочем, у Мясоедова обнаружили сведения о расположении частей 10-й армии. Но эти бумаги полковник получил легально перед очередной командировкой: на документе стояли подписи выдавшего его. В надежде найти что-то ещё провели обыск на петроградской квартире Мясоедова, изъяли там множество писем, но это была частная переписка с родственниками и партнёрами по бизнесу. Машина, впрочем, была запущена, и арестовали ещё 19 человек, в том числе и жену полковника.

Дело «о шпионаже» сначала направили в окружной суд Варшавы, но потом спешно передали специально собранному военному трибуналу. Председателем поставили полковника Сергея Лукирского, самую удобную фигуру, так как он полностью разделял позицию Бонч-Бруевича. Суд начался 18 марта 1915 года. Главный свидетель, с показаний которого и начало раскручиваться дело, Яков Колаковский на нём не присутствовал, его просто не стали вызывать «за дальностью расстояния».

Обвинения против Мясоедова были сформулированы по трём пунктам: передача секретных сведений в 1907 и 1912 годах (без уточнения, каких сведений и каким образом), шпионаж в 1914—1915 годах и мародёрство (Мясоедов взял в одном из домов стол, занавески и картины). Судьи признали его виновным и приговорили к смертной казни, но приговор должен был утвердить главнокомандующий, что требовало нескольких дней. Мясоедова повесили через несколько часов после суда, а документ утвердили задним числом.

Как стало понятно довольно скоро, «дело Мясоедова» было частью более крупного дела, направленного против военного министра Сухомлинова. Уже в июне 1915 года он перестал быть министром, а в 1916 году был уволен с военной службы и выведен из Государственного совета.

Источники

«Не так» «Суд над полковником Мясоедовым по обвинению в измене и шпионаже, 1915 год»

О. Айрапетов «”Дело Мясоедова”. XX век начинается...», «Вестник Рязанского государственного университета», 2009 г.

К. Шацилло «”Дело” полковника Мясоедова»

А. Шубина «Формирование “образа врага” и отношение к российским немцам в годы Первой мировой войны», «Вестник Московского университета», №4, 2011 г.