«Почему мне, тонувшему, никто не протянул руку?»: жизнь и смерть Мейерхольда в письмах и документах

10 февраля 2024 ● Arzamas

Каким человеком был Мейерхольд, почему он так часто менял свой облик, образ жизни, взгляды?

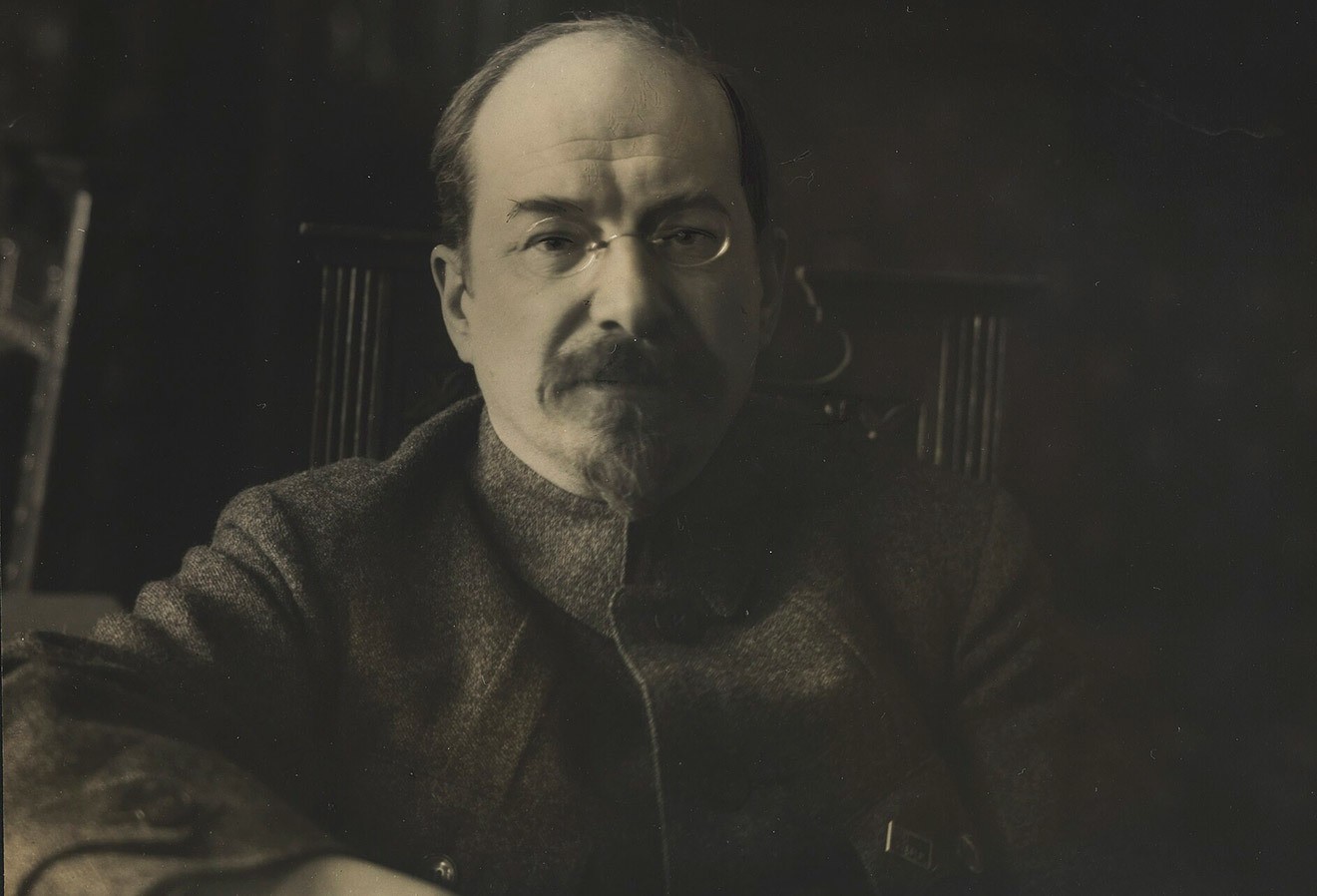

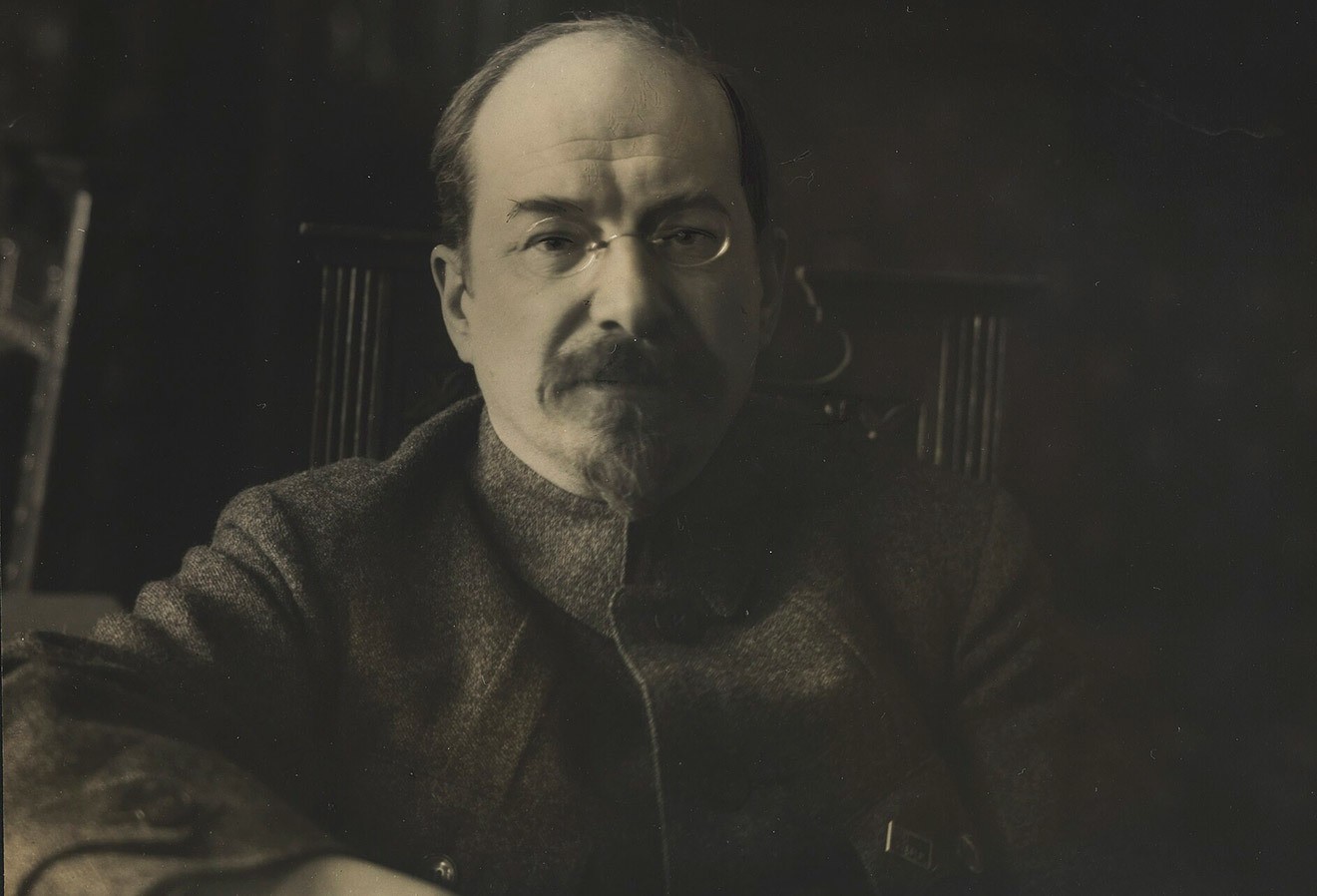

Всеволод Мейерхольд. Фотография после ареста. 1939 год

Wikimedia Commons

Искренне ли он принял революцию, отчего не уехал в эмиграцию? В отсутствие непреложных фактов биография Мейерхольда интригует, создавая почву для легенды. Рассказываем о его трагической судьбе через цитаты из переписки и официальных документов

Письма из Бутырской тюрьмы

Всеволод Эмильевич Мейерхольд, великий авангардист, революционер искусства, заложивший основные принципы режиссерского театра, родился 10 февраля 1874 года, а умер 2 февраля 1940-го.

За несколько дней до расстрела, будучи заключен в Бутырской тюрьме, Мейерхольд написал большое письмо главе тогдашнего правительства Молотову. Широко разошлась по миру шокирующая цитата — пожалуй, самая известная из его эпистолярного наследия:

«Как же меня здесь били — меня, больного, 65-летнего старика! Меня клали на пол лицом вниз и резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда я сидел на стуле, той же резиной били по ногам — от колен до верхних частей ног. В последующие дни, когда эти места были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, били по этим красно-синим кровоподтекам — и боль была такая жуткая, что, казалось, на меня лили кипяток. Я плакал и кричал от боли. А меня все били этим страшным резиновым жгутом — по рукам, по ногам, по лицу и по спине.

Истязатели специально били по старым синякам и кровоподтекам: так гораздо больнее, а ноги превращаются в кровавое месиво. В промежутках между экзекуциями следователь еще и угрожал: не станешь подписывать протоколы, будем опять бить, оставив нетронутыми голову — чтобы соображал — и правую руку — чтобы было чем подписывать, — остальное превратим в кусок бесформенного, окровавленного мяса. И я все подписывал»

.

Мейерхольда арестовали в июне 1939-го, следствие было закончено в ноябре, а в декабре в ожидании суда он отправляет несколько жалоб Лаврентию Берии, прокурору СССР и, наконец, в январе 1940 года — письмо Вячеславу Молотову с отказом от своих показаний. Молотову, с которым Мейерхольд был знаком лично, он среди прочего, пишет:

«Вячеслав Михайлович! Вы знаете мои недостатки (помните сказанное Вами однажды: „Все оригинальничаете?“), а человек, который знает недостатки другого человека, знает его лучше того, кто любуется его достоинствами. Скажите: можете Вы поверить тому, что я изменник родины (враг народа), что я — шпион, что, что я член право-троцкистской организации, что я контрреволюционер, что я в искусстве своем проводил троцкизм, что я на театре проводил (сознательно!) вражескую работу, чтобы подрывать основы советского искусства?

Все это налицо в деле № 537. Там же слово „формалист“ (в области искусства) стало синонимом „троцкист“. В деле № 537 „троцкистами“ явлены: я, И. Эренбург, Б. Пастернак, Ю. Олеша (он еще и террорист), Шостакович, Шебалин, Охлопков и т. п.»

Бумагу выдают раз в десять дней, письмо написано в несколько приемов, и видно, как в отчаянии Мейерхольд пытается эмоционально воздействовать на адресата:

«Когда следователи в отношении меня, подследственного, пустили в ход физические методы своих на меня воздействий, а к ним присоединили еще и так называемую „психическую атаку“, то и другое вызвало во мне такой чудовищный страх, что натура моя обнажилась до самых корней своих.

Нервные ткани мои оказались расположенными совсем близко

к телесному покрову, а кожа оказалась нежной и чувствительной, как у ребенка; глаза оказались способными (при нестерпимой для меня боли физичесхой и боли моральной) лить слезы потоками. Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться, и корчиться, и визжать, как собака, которую плетью бьет ее хозяин. Конвоир, который вел меня однажды с такого допроса, спросил меня: „У тебя малярия?“ — такую мое тело обнаружило способность к нервной дрожи. Когда я лег на койку и заснул с тем , чтобы через час опять идти на допрос, хоторый длился перед этим 18 часов, я проснулся, разбуженный своим стоном и тем, что меня подбрасывало на койке так, как это бывает с больными, погибающими от горячки.

Испуг вызывает страх, а страх вынуждает к самозащите.

„Смерть (о, конечно!), смерть легче этого!“ — говорит себе подследственный. Сказал себе это и я. И я пустил в ход самооговоры в надежде, что они-то и приведут меня на эшафот»

.

Мейерхольд надеется на помощь, он готов к покаянию, клянет Троцкого, обвиняет следователей в репрессивных методах, но и настаивает на отказе от подписанных им показаний в отношении других людей:

«1) Илья Эренбург не вовлекал меня в троцкистскую организацию… <…>

<…>

Категорически заявляю, что ни Эренбург, ни Мальро не говорили мне о недолговечности советской системы, ни о том, что троцкистам удастся захватить власть в свои руки… ни о том, что следует настойчиво, последовательно продолжать борьбу против партии, ни о том, что надо добиваться свержения советской власти.

2) Я не вел с Б. Пастернаком разговоров, направленных против руководителей партии и правительства.

Ни по указаниям Эренбурга, ни по личной моей инициативе я не вербовал в троцкистскую организацию ни Б. Пастернака, ни Ю. Олешу, ни Л. Сейфуллину, ни Вс. Иванова, ни К. Федина, ни С. Кирсанова, ни В. Шебалина, ни Д. Шостаковича, ни Лапину… <…>

<…>

3) В отношении Олеши считаю долгом сделать следующее существенное исправление:

Я Юрия Олешу в троцкистскую организацию не вербовал. Не соответствует действительности то в прежнем моем показании, что будто бы Олеша намечался как лицо, могущее быть использованным по линии физического устранения руководителей партии и советского правительства. О терроре никогда никакой речи не было»

.

Очевидно, что внутри намеченной политической интриги, у подготавливающих новый показательный процесс, что-то пошло не так, показания, выбитые из Мейерхольда, не понадобились, его «подельники» остались на свободе, хотя он сам из заключения не вышел. Никто из его родных так и не получил уведомления ни о приговоре, ни о расстреле, и они не знали, где и когда он умер и куда делось его тело. Только в 1955 году внучка добилась справки из Военной коллегии, в которой сообщалось, что приговор был вынесен 1 февраля 1940 года. В архиве НКВД хранится акт о приведении приговора в исполнение 2 февраля.

Всеволод Мейерхольд. 1930-е годы

© ullstein bild via Getty Images

После ареста упоминание имени Мейерхольда было запрещено, его творчество полностью изъяли из истории культуры, ретушеры стерли изображение с известных фотографий. Получавшие в 1940 году Сталинскую премию Юткевич и Эйзенштейн, сидя на церемонии, посчитали, сколько сталинских лауреатов, включая их самих, были учениками Мейерхольда. Вышло, что 40 человек.

В биографии Мейерхольда, восстановленной после реабилитации в 1955-м, несмотря на громадный интерес к его фигуре, осталось много неизвестного. Часть архива, спасенная родственниками из московской квартиры, сохранилась на даче у Сергея Эйзенштейна, но там было далеко не все. Возвращение Мейерхольда в публичную сферу совершалось не без потерь, ученики и историки театра часто сознательно умалчивали о многом, а другое искажали — иной раз сознательно, «в интересах дела». Было немало и тех, кто охотно выдавал за воспоминания сплетни и слухи. Очевидно, что многое Мейерхольд скрыл и изменил сам, сознательно приспосабливая факты под стандарт революционных требований после 1917 года. В 30-х, когда большинство его высокопоставленных покровителей были арестованы, многие свидетельства отношений с ними были уничтожены им самим и его второй женой Зинаидой Райх. В юности Мейерхольд писал много писем, вел дневник, охотно печатал статьи, делал переводы книг и пьес. В зрелые годы его личные записки становятся сугубо деловыми, письма он пишет редко и все чаще поручает Райх сделать это за него.

Каким человеком был Мейерхольд, почему он так часто менял свой облик, образ жизни, взгляды, искренне ли он принял революцию, зачем вступил в партию большевиков, отчего не уехал в эмиграцию, как женился на Зинаиде Райх, какой у него был характер? На все эти вопросы нет точного ответа: в отсутствие непреложных фактов биография Мейерхольда интригует, создавая почву для легенды.

Из Пензы в Художественный театр

Одно из немногочисленных его собственных свидетельств о происхождении, семье, детстве осталось в незаконченной автобиографии 1921 года, написанной «для представления в комиссию по чистке партии»:

«Отец — выходец из Германии, плохо говоривший по-русски (в семье главной речью была немецкая), не походил на купцов маленького провинциального городка с мещанским укладом. Человек западной культуры (а на письменном столе его был портрет Бисмарка, даже с автографом), старался ставить свой дом по-европейски. Артисты, музыканты, художники, педагоги, наполнявшие время от времени наш из толстых деревянных бревен прочно сколоченный дом, где стены, не покрытые штукатуркой, завешаны были и безвкуснейшими олеографиями

из „Нивы“, и ценнейшими немецкими гравюрами, угадывали, вероятно, в нем не мещанина и налаживали общими усилиями культурный тон дома»

В этой семье купца второй гильдии, германского подданного Фридриха Эмиля Майергольда, 10 февраля 1874 года в Пензе родился восьмой ребенок, сын Карл Теодор Казимир. Пятеро его братьев и четыре сестры (а было еще и двое сводных) растворились в пространстве и времени — об их жизни почти ничего не известно, и это еще одна из загадок мейерхольдовской биографии.

Всеволод Мейерхольд. Около 1898 года

© Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Всеволодом Карл стал по своей воле, в 1895 году приняв православие. Год спустя он поступил в Московский университет и обвенчался со своей сверстницей и подругой по пензенскому домашнему театру Ольгой Мунт. К тому времени отец умер после долгой болезни, наследники — старшие братья и мать — разорились, а фамильный дом ушел с молотка.

Проучившись год в Московском университете на юридическом факультете, Мейерхольд, с детских лет увлекавшийся театром и музыкой, осенью 1896 года поступает в Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества и сразу на второй курс — в класс драматического искусства под руководством Немировича-Данченко. По окончании курса в 1898 году Мейерхольд и Ольга Книппер награждены большими серебряными медалями: их годовые отметки — пять с плюсом. И оба приняты в труппу только что созданного Московского Художественного театра. Летом, перед открытием первого сезона, молодые артисты новой труппы собираются в Пушкине, где для репетиций был арендован амбар. Мейерхольд описывает свои впечатления в письмах к жене:

«Приехал я вчера в Пушкино (конечно, без вещей) часов в 12 дня. Со мной вместе приехал и Москвин

(сговорились раньше). <…> Только вышли из вагона, глядим — Савицкая, нагруженная коробочками, корзиночками и прочей ерундой, растерянная, ищет кого-то. Подходим. Узнаем, что никак не может найти подводы. „Найдете“, — отвечаем мы, не менее растерянные в совершенно незнакомой для нас местности, похожей по первому впечатлению на вокзале более на город, нежели на дачу, — громадное движение, извозчики, мостовые, магазины. <…>

<…> Так как в два часа дня на даче Архипова (место для репетиций) назначен молебен, спешим туда. Приезжаем рано. Артисты еще не все в сборе, человек пять, не больше. Спешу осмотреть нашу летнюю резиденцию. Довольно большой деревянный барак, состоящий из двух почти одинаковых частей; одну часть занимает сцена, другую — зрительный зал. Сцена на высоких подмостках, довольно большая, невысокая. Занавес сшит из такой материи, из какой крестьяне шьют себе рубахи. Рампа будет освещаться керосином. К той части барака, где находится сцена, прилегают две комнаты с разных сторон: это женская и мужская уборные. Двери зрительного зала выходят на веранду. Вот наш храм Мельпомены»

.Из письма Всеволода Мейерхольда Ольге Мунт. Пушкино, 14 июня 1898 года

Антон Чехов читает пьесу «Чайка» труппе Московского Художественного театра. 1898 год

Мейерхольд — крайний справа.

Wikimedia Commons

В первых спектаклях Художественного театра Мейерхольд получает главные роли: репетирует царя Федора, которого в результате сыграл Москвин

, играет Треплева в «Чайке». В сентябре знакомится с приехавшим на репетиции Чеховым. Знакомство вскоре становится близким, они активно переписываются, а в лето гастролей МХТ в Севастополе и Ялте Мейерхольд живет на ялтинской даче Чехова. Чехов высокого мнения о литературных способностях молодого актера: «Пишет он хорошо, даже талантливо отчасти, и лучше, чем писал раньше. Ему бы следовало сотрудничать в газетах»

.

Мейерхольд же писателя боготворит — на фотографии, подаренной Чехову, есть надпись: «Бледный Мейерхольд своему богу». Именно Чехову в 1901 году, когда возникают еще не вполне ясные очертания творческих разногласий с МХТ, Мейерхольд выплескивает свои сомнения

:

«Я раздражителен, придирчив, подозрителен, и все считают меня неприятным человеком. А я страдаю и думаю о самоубийстве. Пускай меня все презирают. <…> Я открыто говорю все, что думаю. Ненавижу ложь не с точки зрения общепринятой морали (она сама построена на лжи), а как человек, который стремится к очищению своей собственной личности.

Я открыто возмущаюсь полицейским произволом, свидетелем которого был в Петербурге 4 марта

, и не могу спокойно предаваться творчеству, когда кровь кипит и все зовет к борьбе.

<…>

Да, театр может сыграть громадную роль в перестройке всего существующего! Недаром петербургская молодежь так старательно подчеркивала свое отношение к нашему театру. В то время как на площади и в церкви ее, эту молодежь, бессердечно, цинично колотили нагайками и шашками, в театре она могла открыто выражать свой протест полицейскому произволу, выхватывая из „Штокмана“

фразы, не имеющие к идее пьесы никакого отношения, и неистово аплодируя им. „Справедливо ли, чтобы глупцы управляли людьми просвещенными“; „когда идешь защищать правду и свободу, не следует одевать лучшей пары“. <…>

Общественное движение последних дней приподняло мое настроение, возбудило во мне такие желания, о каких я и не мечтал. И мне снова хочется учиться, учиться, учиться.

<…>

А когда я смотрю на свои худые руки, я начинаю ненавидеть себя, потому что кажусь себе таким же беспомощным и вялым, как эти руки, которые никогда не сжимались в сильные кулаки.

Жизнь моя представляется мне продолжительным, мучительным кризисом какой-то страшной затяжной болезни. И я только жду и жду, когда этот кризис разрешится так или иначе. Мне будущее не страшно, лишь бы скорее конец, какой-нибудь конец…

Ну, довольно об этом.

Скорее приезжайте к нам, милый Антон Павлович! Согрейте нас своею лаской. А Вас согреет природа. У нас хорошо. Весна с каждым днем распускается все больше и больше. И тянет на воздух, в недра природы. Недавно мы любовались в Петровско-Разумовском закатом солнца. Потом смотрели, как сгущались тени, как на фоне бледного неба постепенно вырастали силуэты деревьев, тем выше, чем становилось темнее. Воздух холодел, на небе зажигались звезды, а в душе сгущались тени, как в природе. Хотелось быть в этой таинственной обстановке всю ночь, пережить тысячи дум, чтобы хоть чуть-чуть ближе приблизиться к уяснению непостижимого смысла бытия…»

Из письма Всеволода Мейерхольда Антону Чехову. Москва, 18 апреля 1901 года

От Студии на Поварской до императорской сцены

Товарищество новой драмы. Тифлис, 1906 год

Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина / russiainphoto.ru

У Мейерхольда были все основания войти в группу «основоположников» — он был любимцем Немировича, им восхищался Станиславский, — но его актерская судьба в МХТ по-настоящему не сложилась. Сыграв несколько главных ролей, но так и не войдя в число пайщиков

, Мейерхольд с группой соучеников по филармоническому училищу покидает театр и организует в провинции «Товарищество новой драмы»

. После ухода Мейерхольда из МХТ, Чехов старается ему помочь, он пишет Ольге Книппер:

«Я бы хотел повидаться с Мейерхольдом и поговорить с ним, поддержать его настроение; ведь в Херсонском театре ему будет нелегко! Там нет публики для пьес, там еще нужен балаган. Ведь Херсон — не Россия и не Европа»

Из письма Антона Чехова Ольге Книппер-Чеховой. Ялта, 13 марта 1902 года

В 1904 году «Товарищество новой драмы» переезжает из Херсона в Тифлис, где его принимают вполне радушно и где есть журналисты, способные оценить намерения Мейерхольда:

«Бывший артист Московского Художественного театра г. Мейерхольд задался целью проложить путь в провинции новаторским задачам этого театра во всей их неприкосновенности… Насколько сложно это предприятие и насколько выполнение его должно коренным образом изменить установившийся в провинции взгляд на театр, в частности на драму, можно выяснить в двух словах. …До сих пор мы шли в театр смотреть главным образом актеров, а теперь нас приглашают смотреть прежде всего пьесу, т. е. теперь на первый план выдвигается не индивидуальность непосредственного творчества, а совокупность художественного восприятия. <…>

Прежде и в программах обыкновенно писалось так: „Для первого выхода гг. таких-то пойдет пьеса такая-то“, теперь же это следует перефразировать так: „Пойдет такая-то пьеса с потребными для нее артистами“. Приходите, мол, смотреть Чехова, Гауптмана, Ибсена и т. д., а не гг. и г-ж Мейерхольда, Мунт, Шатерникова и т. д.»

В дальнейшем Мейерхольд, работая над спектаклем, всегда будет заменять литературный текст театральным: в этом, по сути, и заключалось его истинное новаторство.

Весной 1905 года Станиславский снова зовет его к себе, но не в МХТ, а в новый театр, где можно было бы свободно экспериментировать. Мейерхольд назовет это предприятие модным словом «студия». Студия на Поварской подготовила несколько спектаклей, но так и не открылась для публики из-за революции 1905 года. Станиславский, сам оплативший эту затею, прогорел. Мейерхольд же с тех пор становится пока еще негласным вождем театрального новаторства. Однако он вынужден вернуться к каторге ежедневного провинциального конвейера и жалуется на жизнь в письмах жене Ольге Мунт — в 1906 году у них уже три дочери, семья живет в Пензе у родни:

«Дорогая Ольга! Если я буду говорить тебе, что тебя нет со мной и это мне очень тяжело, ты не поверишь мне, как не веришь ни слову моему в последнее время. А я сплю плохо и каждую минуту думаю о тебе, золотая моя, но капризная жена. Не буду писать тебе и снов моих, потому что ты скажешь, что письма мои всегда лучше того, как бывает, когда мы вместе.

Твой любящий тебя Всеволод.

Крепко целую тебя и деток»

Из письма Всеволода Мейерхольда Ольге Мунт. Ковно, 8 сентября 1906 года

Мейерхольд смог продолжить эксперименты в театре Веры Комиссаржевской, выдающейся актрисы, которая тогда искала подходы к современной новой драматургии. Совместный период их работы был короток, но шуму наделал много. О спектаклях Мейерхольда в театре на Офицерской

высказались все критики, писатели, артисты, суждения были полярные. Конфликт вылился в скандальное — через суд чести, практиковавшийся тогда в актерской среде и на котором настоял Мейерхольд, — расставание. Критики ругали новаторские спектакли, финансовое положение театра ухудшилось, Комиссаржевская теряла популярность, в то время как театр все чаще стали ассоциировать с Мейерхольдом. Комиссаржевская предложила Мейерхольду оставить театр. Но скандал неожиданно привел к удаче — Мейерхольда пригласили работать режиссером Императорских театров.

Всеволод Мейерхольд (справа) и Николай Ходотов в спектакле «У врат царства» на сцене Александрийского театра. 1908 год

© РИА «Новости»

Из дневников директора Императорских театров Владимира Теляковского:

«Когда художник Головин пришел ко мне в кабинет и сообщил, что Мейерхольд в театре Комиссаржевской рассчитан, ибо там всех чуть не перестрелял, до того увлекся новаторством, то я, не посоветовавшись даже со специалистами, с которыми всегда в художественных вопросах советовался, попросил Головина вызвать ко мне Мейерхольда, а когда он спросил зачем, я ответил, что, должно быть, человек интересный, если все ругают. На следующий день Мейерхольд, очень удивленный моему вызову, пришел и был, вероятно, еще более удивлен, когда выходил из моего кабинета как уже принятый на службу в казенный, правительственный театр. Я нахожу, что Мейерхольд при его способности будить людей будет очень полезен на казенной сцене. Относительно его крайностей уверен, что он у нас с ними расстанется. Боюсь даже, чтобы новая обстановка не сделала из него рутинера»

Волконский оказался прав. Хотя часть труппы активно протестует (актер Владимир Давыдов пишет в письме: «Господи, сжалься над театром и над нами грешными! Отврати от нас беду и уничтожь эту мерзкую тлю и саранчу! Этих подлых, всюду проникающих зловредных крыс!»), Мейерхольд обнаруживает неожиданную готовность к компромиссам и объявляет политику «театрального традиционализма».

За почти десять лет работы в Петербурге Мейерхольд создает несколько выдающихся спектаклей и довольно много совершенно провалившихся. Ставит любительские представления в Доме интермедий и Башенном театре. Открывает учебную Студию на Бородинской и создает журнал «Три апельсина», где под псевдонимом Доктор Даперттуто публикует статьи о реформе актерского творчества. Мейерхольд входит в моду, его имя на устах у всех, но его мало понимают. Постоянные нападки прессы и тяжелое материальное положение в очередной раз приводят к депрессии. Он пишет в так и не отправленном письме, предположительно адресованном его своячнице Екатерине Мунт:

«24 рубля не возвращены и — вследствие этого — приходится очень туго. Я днюю и ночую в клубе, начался „Тристан“

. Что делается дома — не знаю. Знаю только, что дети здоровы.

Сегодня первая „среда“ у Вяч. Иванова

. Только что вернулся оттуда. Поздняя ночь. У Чижа (сосед по квартире) гости. Льет дождь. Пронин с богемой вовсю.

Если все кончено, то только для меня. Ну, значит, песнь Лебедя перед смертью будет оглушительна. Если б кто-то погадал мне на картах, знаю, что разложится дорога, дальняя и, может быть, безвозвратная. Когда мне играли сегодня на клавесинах, я понял, что можно выйти на улицу без пальто и без шапки и идти, идти, идти долго, до нового места. Потом мне пришлют чемодан с одной сменой белья и зубною щеткой, бинтом для живота и ногтечисткой. Новые люди не найдут меня обаятельным, а на родину я все-таки не вернусь уж никогда»

Петербург, 27 ноября 1908 года

Александр Головин. Эскиз декораций к спектаклю «Маскарад». 1917 год

Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина / Wikimedia Commons

Самой известной из поставок на императорской сцене стал «Маскарад» Лермонтова. Шесть лет Мейерхольд вместе с Головиным сочиняет этот легендарный и вызывающе роскошный спектакль, премьера которого совпала с началом февральской революции. „Маскарад“ все еще будет идти на сцене Александринского театра, когда самого Мейерхольда уже не станет.

Театральный критик Александр Кугель писал о премьере «Маскарада»:

«Был этот спектакль — первое представление „Маскарада“ — в субботу, 25 февраля, когда революция шла уже полным ходом. На улицах, правда, еще отдаленных, постреливали, трамваи не ходили, фонари горели тускло… Одинокие извозчики заламывали бешеные цены. Слышались крики и собирались толпы с флагами. Было пустынно и жутко. Театр, однако, был полон — и по каким ценам! В 6-м ряду кресло стоило 22 или 23 рубля… У подъезда театра стояли автомобили черными сплошными рядами. Все богатство, вся знать, вся огромная петроградская плуто-, бюро- и тылократия были здесь налицо.

<...>

<...> Я знал — все знали, — что верстах в двух-трех толпы людей кричали „хлеба“, и какие-то протопоповские городовые, получавшие 70 руб. суточных, поливали этих голодных, алчущих хлеба людей из пулеметов. И вот почти рядом, во всяком случае, так близко, в одном городе, рядом с голодными и хлеба алчущими — эта художественно-развратная, нагло-расточительная, бессмысленно-упадочная роскошь ради прихоти. Что же это — Рим цезарей? Что же, отсюда мы поедем к Лукуллу кушать соловьиные языки, и пусть кричит голодная сволочь, ищущая хлеба и свободы?»

Революция, комиссар, Наркомпрос

Революционное лето 1917 года Мейерхольд проводит в Москве. Его политическая позиция более-менее определилась еще до Октября. Конечно, он за перемены, за революцию и даже за большевиков. Впрочем, настроения его далеки от оптимизма:

«Если я сообщу Вам, что я все еще в Москве и что я и не уезжал отсюда, то, быть может, Вы не захотите казнить меня, ибо я уже наказан: просидеть больше трех месяцев в городе, похожем на зал третьего класса какой-нибудь из узловых станций, да это — хуже пытки. <…>

Я уезжаю отсюда 13 или 14 августа в Петроград. Пишите туда: почтамт, до востребования.

Может быть, моя квартира уже разгромлена или занята людьми, которым негде жить, кроме как на моей квартире. Оттого даю Вам адрес почтамта» .

Из письма Всеволода Мейерхольда Ольге Сафоновой. Москва, 8 августа 1917 года

Александр Головин. Портрет Всеволода Мейерхольда. 1917 год

Wikimedia Commons

Главным для Мейерхольда всегда остается театр. После Февральской революции происходит бурная общественная дискуссия о дальнейшем развитии театрального искусства и его устройства, в том числе и финансового. Мейерхольд — активный участник множества новых объединений, создаваемых интеллигенцией: Союза деятелей искусств, Союза режиссеров, Союза сценических деятелей, Цеха мастеров сценических постановок. Вместе с группой режиссеров и актеров он пытается созывать Всероссийский съезд сценических деятелей, в первую очередь для борьбы с антрепренерами и передачи всех театров в руки Всероссийского профессионального союза. В этом с ним солидарен создатель Камерного театра и его тогдашний союзник Александр Таиров. Мейерхольд пишет ему:

«Вчера (12 сентября) я получил письмо от Профессионального союза петроградских сценических деятелей (с отметкой „30 августа 1917“). Как видите, оно шло тринадцать дней. Можно подумать, что союз помещается где-нибудь во Владивостоке или в Туркестане. Почта, конечно, ни при чем. По-видимому, президиуму важно, чтобы на письме значилось: отправлено 30 августа.

Пишет мне союз вот что: „Члену союза Вс. Эм. Мейерхольду. Вследствие протеста петроградских делегатов на Всероссийской конференции 22 августа с. г. против выборов в исполнительный комитет члены Профессионального союза петроградских сценических деятелей, Ермаков, Егоров, Добролюбова, Левик, Лапицкий, Попов и Костин отказались от своих полномочий. Доводя об этом до Вашего сведения, совет просит сообщить, присоединяетесь ли Вы к этому протесту делегатов союза или считаете возможным оставаться в исполнительном комитете“. (Копия.)

<…> Если Веритэ в Москве, устройте экстренное совещание. Я пока затребую у союза „протест“, ибо, для того чтобы отвечать на такое письмо, надо иметь в руках документы (копии писем делегатов с протестом, в них имеются, вероятно, и мотивации). Какую мы сделали ошибку, что не сорвали кандидатуры „союзников“, слишком ясно определившихся в своем черносотенстве в течение заседаний конференции. Отвечайте скорее, пожалуйста, как будем действовать в отношении срыва исполнительного комитета»

. Анатолий Луначарский. Около 1920-х годов

Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons

В ноябре 1917 года тогда еще режиссер императорского театра Всеволод Мейерхольд пришел на совещание к Луначарскому, наркому просвещения нового большевистского правительства. Наркомпрос разослал несколько сотен приглашений для интеллигенции. На встречу явилось всего пятеро — Мейерхольд, Блок, Маяковский, Альтман, Ивнев. Каждому из пришедших новая администрация поручила заниматься каким-то направлением, Мейерхольду — театром. Из письма Мейерхольда Луначарскому:

«Вы меня забыли. И я очень огорчен. Работать можно весело, лишь находясь в постоянном контакте с вожаком.

Ваш Вс. Мейерхольд.

Я рад, что уже почти в партии (имею кандидатский билет), хоть Вы и не оставили мне обещанной рекомендации».

Из письма Всеволода Мейерхольда Анатолию Луначарскому. Петроград, 19 октября 1918 года

Мейерхольд был принят кандидатом в члены РКП(б) в августе 1918 года партийной ячейкой Школы актерского мастерства в Петрограде. Ольга Давыдовна Каменева, жена Каменева

и сестра Троцкого, заведующая ТЕО Наркомпроса

со дня его организации по июль 1919 года, была его начальником. Из письма Мейерхольда Каменевой:

«…Важно было бы по аналогии с другими отделами именовать меня не «заместитель», но «комиссар, заменяющий заведующего театральным отделом», так как всюду, где отделом заведует партийный работник, там он именуется комиссаром. Отдел изобразительных искусств — комиссар Штеренберг, комиссар Пунин; отдел музыкальный — комиссар Лурье. Все это важно не для меня, а для тех взаимоотношений, которые будут определяться между мною и лицами, с которыми я буду иметь сношения».

Из письма Всеволода Мейерхольда Ольге Каменевой. Петроград, 3–4 ноября 1918 года

«Новейший стиль»

16 ноября 1918 года Мейерхольд заявил об уходе из Мариинского театра. Театр, «принимая в уважение заявление Мейерхольда, объясняющее принципиально причину малого его участия в работе театра расхождением его с театром в эстетико-культурных взглядах, СГО принимает его просьбу об отставке, освобождая от неустойки»

. От предложения контракта на разовые постановки Мейерхольд отказывается:

«Мое пребывание в этой обстановке невозможно. Мой стиль новейший. Мне нужен медленный темп работы, я не могу штопать старые постановки. Мое отношение к Мариинскому театру обусловлено не небрежностью или индифферентностью моей, а глубокой ссорой моей со всем театром в вопросе о стиле работы театра. <…> Сегодня я просил Луначарского об отставке с подробной мотивировкой причины моей просьбы, и Луначарский мою отставку принял»

Однако в рабочем Питере не до искусства: там холодно, голодно и свирепствуют эпидемии тифа, испанки и холеры. Летом 1919 года Мейерхольд выезжает в Крым для лечения в санатории. После захвата Ялты белыми ему удалось переправиться в Новороссийск, где в это время жила его семья. Там в конце сентября он был арестован деникинскими следственными органами; после активных хлопот знакомых, в основном Михаила Гнесина, вышел из тюрьмы под надзор до суда, но вскоре Новороссийск был взят Красной армией, и суд отменился.

«Дорогой товарищ Анатолий Васильевич, как только закончу начатую здесь работу, так тотчас отправлюсь в Москву. Семью свою (за исключением дочери второй, которая работает в газете „Красное Черноморье“ и Союзе коммунистической молодежи) отправляю вперед.

Прошу Вас, дорогой товарищ, дать какую-нибудь работу жене моей, а дочь мою, у которой тяготение к искусствам (литература, живопись, музыка), прошу Вас направить в какую-нибудь из художественных школ. Посоветуйте, пожалуйста, куда ей поступить. Не пишу Вам о себе: если захотите узнать, жена моя расскажет Вам подробно о всех моих мытарствах. Шлю сердечный привет»

Из письма Всеволода Мейерхольда Анатолию Луначарскому. Новороссийск, 22 мая 1920 года

Всеволод Мейерхолльд. Около 1921–1923 годов

© ТАСС

По возращении в Москву с 16 сентября 1920-го до 26 февраля 1921-го Мейерхольд возглавляет московский ТЕО Главполитпросвета. На этом посту он демонстрирует довольно радикальные, если не сказать воинственные настроения:

«Вследствие того, что в среде служащих ТЕО есть явно саботажнический элемент и лица, мало симпатизирующие проведению коммунистической идеологии в вверенном мне учреждении, я ходатайствую о временном прикомандировании к ТЕО восьми человек политработников из числа красных моряков в мое распоряжение.

Заведующий ТЕО В. Мейерхольд»

Из письма Всеволода Мейерхольда начальнику Главполитвода т. Зофу. 25 октября 1920 года

Среди первых задач нового начальника театрального отдела — предоставление хотя бы одного из московских театров «для устройства Центрального показательного пролетарского театра»

. Театру Пролеткульта передано помещение театра «Эрмитаж». Сам Мейерхольд открывает Театр РСФСР-1 в помещении бывшего театра «Зона», где 8 ноября, к третьей годовщине революции, состоялась премьера пьесы Эмиля Верхарна «Зори». Так создается левый фронт в театральном искусстве — для борьбы с традиционным театром. Из ТЕО Мейерхольда все же убирают (за экстремизм), и он создает новые театральные мастерские (впоследствии ГИТИС), а в 1923 году — Театр имени Мейерхольда (ГосТИМ).

Луначарский быстро разочаровывается в своем союзнике и отмежевывается от него. Союз государства с авангардистами, с «футуристами», как тогда называли всех радикальных новаторов, оказался временным и ситуативным. В статье «Театр Мейерхольда» Луначарский писал:

«Футуризм протянул руку революции. Я очень хорошо и точно помню, как это случилось в свое время, прежде всего в Ленинграде. Революция приняла эту руку. Революция хотела быть культурной. <…>

<…>

Лично я никогда этому не верил и как критик всегда был против этого. Но как представитель государственной власти я, конечно, не препятствовал ни в чем футуристам. Во-первых, других художников под руками у нас не было, во-вторых, совсем не дело государственной власти искусственно задерживать рост художественных школ, выдвигаемых самой жизнью. Однако Центральный комитет нашей партии уже тогда совершенно правильно подчеркнул, что это шумное и пестрое искусство, с его крайним сознательным осуждением осмысленного отражения действительности, не соответствует подлинным вкусам и интересам пролетариата».

Правда, тогда, в 1926 году, он еще выделял Мейерхольда с надеждой, что тот придет к реализму:

«Пролетариату в нынешнем его составе свойствен именно реализм. В философии — материализм, в искусстве — реализм. Эта связано одно с другим. Пролетариат любит действительность, живет действительностью, перерабатывает действительность и в искусстве как идеологии ищет помощника познания действительности и преодоления ее»

Большевики оказались консерваторами в области искусства:

«…Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих „измов“ высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости»

.

Петр Вильямс. Портрет Всеволода Мейерхольда. 1925 год

Государственная Третьяковская галерея

Исключением среди вполне буржуазно настроенных в области искусства руководителей пролетарского государства был Лев Троцкий: его привлекало новое искусство, революционное по отношению к старым формам. У Мейерхольда личных отношений с Троцким не было, не до театров тому было, но в трудную минуту обратиться к нему с просьбой считал возможным.

«Глубокоуважаемый Лев Давыдович.

Ввиду того, что спектакль „Земля дыбом“ и в этом сезоне собирает большое количество рабочих, красноармейцев и комсомольцев, и так как снятие названной пьесы с репертуара поставит наш театр в крайне затруднительное положение (у нас в репертуаре всего 3 пьесы), просим Вас, Лев Давыдович, подтвердить прежние приказы Ваши о снабжении нашего театра, никем, кроме Вас, не поддерживаемого, всем необходимым для спектакля „Земля дыбом“.

Нам необходимы:

1) Три мотоцикла с лодочками (раза 3 в неделю): 2 на полтора часа (с 8 до 9 ½ ч. вечера; один на 2 ½ часа (с 8 до 10 ½ ч. вечера).

2) Автомобиль легковой, как в прошлом сезоне.

Приношу извинение за беспокойство. От лица всего коллектива приношу Вам глубочайшую благодарность.

С коммунистическим приветом, Всеволод Мейерхольд»

Из письма Всеволода Мейерхольда Льву Троцкому. 29 октября 1923 года

Встреча с Зинаидой Райх. Творческая зрелость

Мейерхольд не был любимцем вождей Советского государства. Однако в 1923 году к юбилею — 25 лет актерской и 20 лет режиссерской деятельности — ему дают звание народного артиста

и устраивают официальное чествование. Впрочем, обвинения тоже не заставляют себя ждать. Красный директор Большого театра товарищ Малиновская убеждала Луначарского засадить Мейерхольда в сумасшедший дом, а сам Луначарский называл его театр «веселым домом». Зато вокруг него много талантливой молодежи — это и люди театра, и кинематографисты, и художники, и музыканты.

Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх. Начало 1920-х годов

© Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Среди них бывшая сотрудница Наркомпроса Зинаида Есенина-Райх, которая учится у него на режиссера массовых представлений. Роман со студенткой, как и многие предыдущие (например, с Ольгой Сафоновой из Студии на Бородинской) начавшийся легкомысленно, неожиданно перерастает в большую любовь. В 1921 году 48-летний мастер разводится с Ольгой Мунт и женится на 28-летней Зинаиде. Супруги берут общую фамилию — Мейерхольд-Райх. Двух малолетних детей Зинаиды от Сергея Есенина Мейерхольд усыновляет.

С тех пор пара не расстается. Райх пишет под диктовку мужа статьи и письма, активно участвует в административной и творческой жизни созданных им театров и мастерских, преподает биомеханику

. В 1924 году она дебютировала как актриса в спектакле «Лес», сыграв Аксюшу, и с тех пор становится примой ГосТИМа и притчей во языцех для всего театрального мира.

Дочь Зинаиды Райх, Татьяна Есенина, пыталась в переписке с автором первой советской биографии Мейерхольда Константином Рудницким уточнить обстоятельства сотрудничества режиссера и его жены:

«В 1922 году Мейерхольд женился на женщине без специальности (кстати, она тогда только что вышла из психиатрической лечебницы). Ни малейшего отношения к театру она не имела. Учиться же она стала на режиссерском факультете и актрисой стать не собиралась.

Можно найти относящиеся к тому времени высказывания Вс. Эм., свидетельствующие об его интересе к практике американского кино — если нет нужного актера, пробовать в роли подходящего по типу непрофессионала. Когда в период постановки „Леса“ не могли подобрать кандидатуру на роль Аксюши, решили посмотреть по этому принципу, что получится у Райх. Таким образом, в 1924 году в возрасте 30 лет она сыграла свою первую роль, причем большую, не имея никакой профессиональной подготовки.

<…> …Ничьих талантов при этом ни она, ни Мейерхольд не зажимали, все объяснялось тем, что театр был беден актрисами. <…>

<…>

У двух-трех человек, прочитавших вашу книгу, я спросила – после того, что К. Рудницкий написал о Райх, можно ли себе представить такую вещь: когда в 1930 году театр Мейерхольда выезжал за границу, поездка была совершенно триумфальной для этой актрисы — десятки рецензентов Берлина, Парижа и других городов посвятили ей восторженные статьи, в их числе были и крупные театроведы?»

Зинаида Райх в роли Аксюши в спектакле «Лес». 1924 год

© РИА «Новости»

Время с 1923 по 1928 год можно считать лучшими и самыми успешными годами в творческой биографии Мейерхольда. Конструктивизм, театральный монтаж, новая актерская школа биомеханики, программа «Театрального Октября»

делают его едва ли не самой важной фигурой нового советского искусства. Несмотря на солидный по тем временам возраст и долгую сценическую карьеру, он оказывается лидером новаторства, эксперимента, кумиром молодых художников, он фонтанирует идеями, никогда не повторяется, вовлекает в орбиту своего энтузиазма талантливую и энергичную молодежь. Однако его спектакли, позже признанные шедеврами, — «Мандат» (1925), «Ревизор» (1926), «Горе уму» (1928) — вызывают все больше нареканий и справа, и слева.

25 марта 1928 года в ГосТИМ на спектакль «Горе уму» приходит поэт Борис Пастернак, и через несколько дней Мейерхольд получает от него огромное письмо:

«„Ревизор“ был гениальной постановкой, и в разбор ее не хочется входить. Были места неравного значения и в нем, но так именно и дышит всякая творческая ткань: тут ядро, там протоплазма.

Может быть, в „Горе“ те же достоинства распределены не с такой правильностью, может быть, размещенье их не так часто, но эти же достоинства и тонкости в нем против „Ревизора“ — стали еще глубже. <…>

<…>

Я помню несколько постановок Станиславского, тринадцати лет попав на несколько дней в Петербург, вечер за вечером ходил к Комиссаржевской, я смотрел Чехова, я их неоплатный должник в том же градусе и смысле, как Ваш, но есть вещь и несоизмеримая: придя к Вам, я впервые и единственный раз в жизни попал в театр, понял, что это значит, и в мыслимость этого искусства поверил».

Театр имени Мейерхольда. Первая гроза

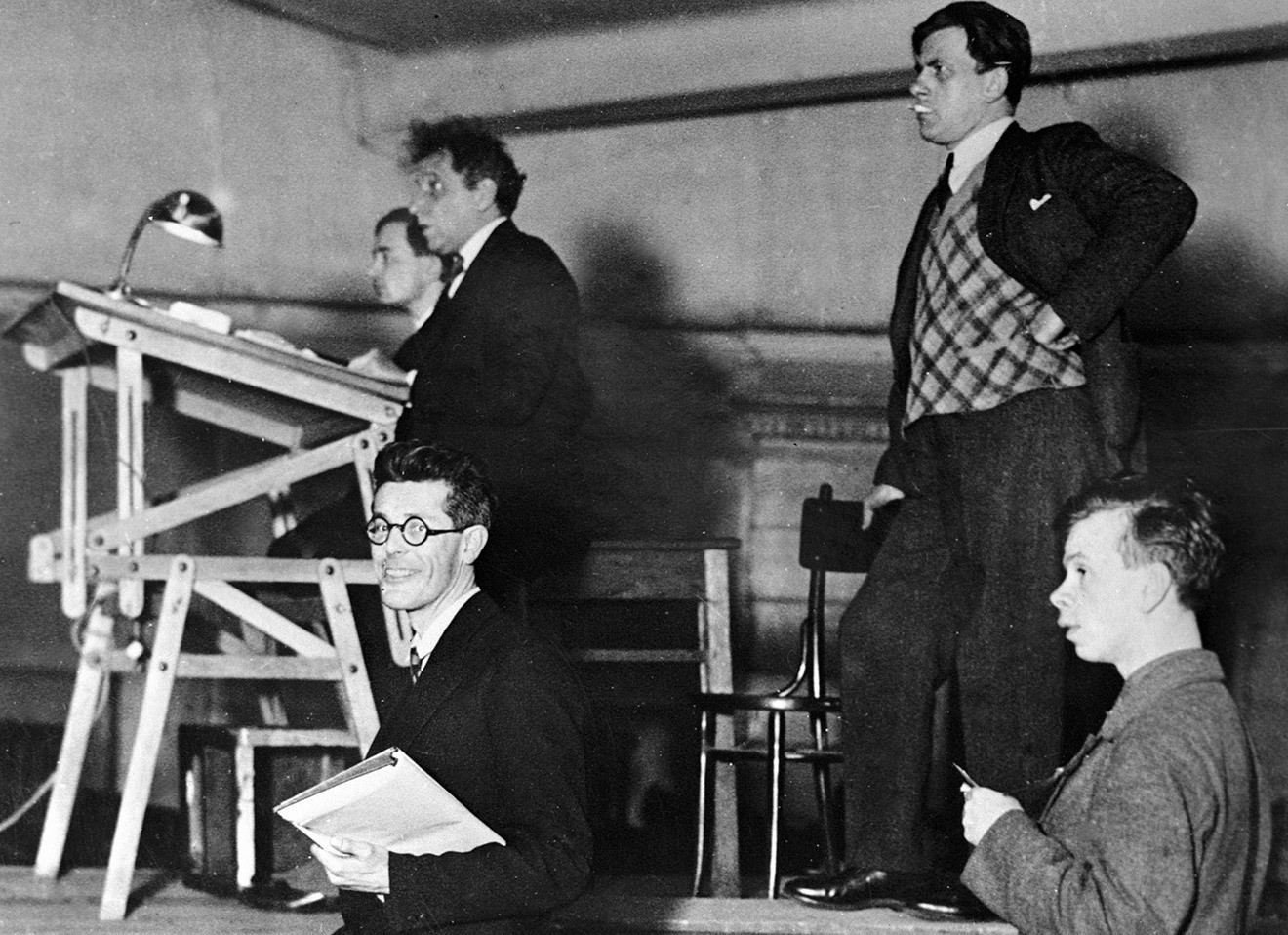

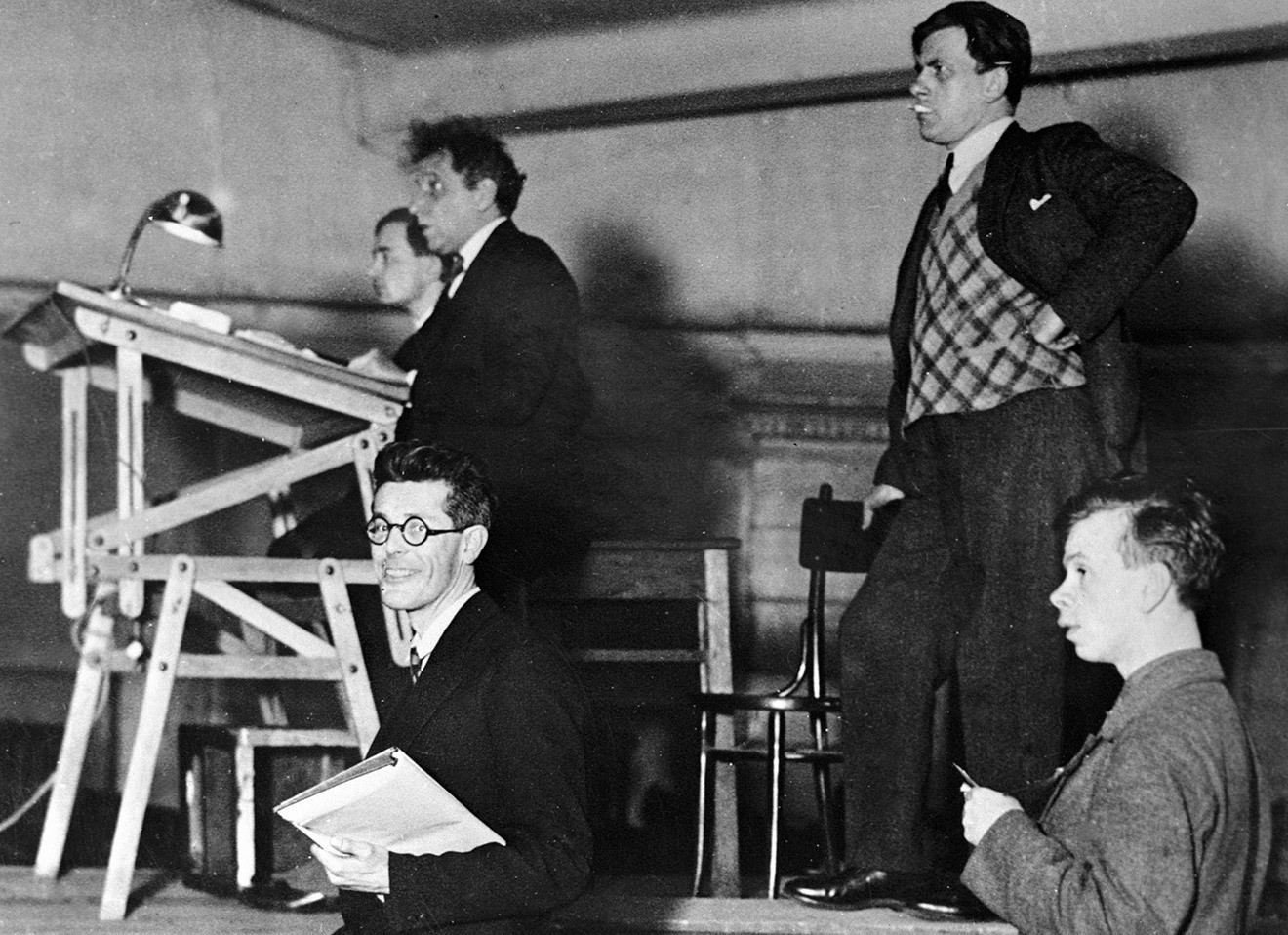

Всеволод Мейерхольд на репетиции. Около 1930 года

© ullstein bild via Getty Images

Но партийная критика спектакль отвергает, что ставит театр в сложное положение, в том числе и финансовое. ГосТИМ получил бюджетное финансирование только в 1927 году, гораздо позже, чем так называемые АКИ, академические театры. Но и это не помогло в довольно отчаянном положении, в котором оказался Мейерхольд. Тайно от мужа Райх пишет письмо Горькому:

«…К пятилетию театра нас сделали „государственным“, наше имущество, приблизительно на 100 000 рублей, стало „государственным“, а долги наши на эту же сумму не пожелали признать государственными.

И стал „Государственный театр им. Мейерхольда“ с почетной вывеской, но с долговой ямой, из которой мы не можем выкарабкаться.

<…>

Последние 2 года были ужасны в другом: „Ревизор“ — печать провалила. Сторонников не было. От травли у Мейерхольда апатия и художественное упрямство. За „Ревизором“, облаянном ужасающе, печать проваливает „Горе от ума“ — у художника Мейерхольда уже не апатия, а отвращение…

К горю нашему наши малочисленные друзья (через которых, кстати, Совнарком деньги давал изредка нам) — оказались — оказались… оппозиционерами-троцкистами… <…>

Сейчас растеряно все: доброжелательство правительства (у нас нет ни одного „протеже“), прессы, кассы, энергия Мейерхольда и т. д.

<…>

Прошу вас… Внушите… Правительству, для которого у нас в театре нет бархатных лож, как есть, например, в Большом театре и с которым дружить через женщин мы не в охоте, а на простой интерес к театру их не хватает, — что Мейерхольд — величина художественно достаточно культурная (очень годная для культурной революции) и большая и затравливать и „игнорировать“ Мейерхольда не следует. Искать связей, улещивать кого-то, домогаться нет сил у Мейерхольда (администрация в театре, как на грех, все годы слабая, не энергичная), а потому я решила, простите, родной (очень Вас таким чувствую — оттого реву всегда от удовольствия, когда вижу Вас), просить и умолять о помощи и поддержке» .

Из письма Зинаиды Райх-Мейерхольд Максиму Горькому. Москва, 20 июня 1928 года

Летом 1928 года Мейерхольд с Райх отправились во Францию для лечения, а так же для переговоров о гастролях ГосТИМа во Франции и Германии. Распространяется слух о том, что Мейерхольд собирается остаться в Европе, и газеты торопятся сообщить о расформировании его театра. На этом фоне Мейерхольд пытается объяснить Луначарскому серьезность проблем своего здоровья:

«После рентгеновского обследования врачами поставлен диагноз: расширение сердца, аорты и болезнь печени. Все это вызывает необходимость трехнедельного лечения в Виши, после чего придется выехать для продолжения курса на юг Франции.

Убедительно прошу Вас заявить печати, что слухи о моем отъезде за границу навсегда абсолютно неверны. Уверен, что Вы примете все меры не только к сохранению театра моего имени, но и к улучшению его положения. Руководство театром я не оставлял ни на одну минуту даже во время лечения. Буду неустанно переписываться с теми товарищами, которым мною предложено временно руководить труппой»

Из письма Всеволода Мейерхольда Анатолию Луначарскому. Париж, 19 сентября 1928 года

На репетиции спектакля «Баня» по пьесе Владимира Маяковского в Московском Государственном театре им. Вс. Мейерхольда. 1930 год

© РИА «Новости»

В октябре угроза улажена, атака Ликвидационной комиссии отбита: вмешалась иностранная культурная общественность, а молодые советские режиссеры выступили в защиту Мейерхольда и его театра в «Комсомольской правде». Так что и гастроли разрешены, и даже выделены деньги на реконструкцию старого здания тетра. 19 октября ГосТИМ открыл сезон спектаклем «Рычи, Китай!» по пьесе Сергея Третьякова. Погасил общественный взрыв Платон Керженцев, заместитель заведующего агитационно-пропагандистским отделом ЦК ВКП(б). Он выступил в прессе, объявил о выделении ГосТИМу 30 тысяч рублей и о поиске для ГосТИМа нового помещения. Успокоенный Мейерхольд пишет своему младшему другу, композитору Оборину:

«Осень сейчас здесь такая чудесная. Столько в ней здоровья и крепости! Смотрю и думаю: моя осень должна быть вот такой же. Хочу этого, и будет так. Но ведь в природе, ах, какие хитрые модуляции. В нежном трепете желтых листьев слышу музыку весны и той, которая позади, и той, которая скоро снова придет. Нет отдельно осени, нет отдельно весны. Здесь сплетения, как в венке сонетов.

Вот отчего так люблю юность. Вот отчего так полюбил Вас, милый Лев Николаевич. Не сердитесь и пришлите мне письмо „сухое“, пусть такое, которое „не впечатляет“, но непременно пришлите.

О сердце моем что писать? Лучше!

Х. Локшиной

я написал, что дюреровский скелет с косою за плечами на лошадке повернул свою лошадку от моих дверей и направился к кому-то другому. Отсрочка дана. Сердце бьется, но слабое давление крови вынуждает время от времени произносить: „Memento mori!“ Но солнце такие льет чудесные краски, что жизнь кажется неувядаемой. С удовольствием сплясал бы, но мне подавай первоклассного аккомпаниатора, под плохую музыку не пойду в пляс»

.

Из письма Всеволода Мейерхольда Льву Оборину. Виши — Ницца, 19–24 октября 1928 года

В апреле 1930 года ГосТИМ едет на гастроли в Париж и Берлин. Пресса и зрители принимают театр с огромным энтузиазмом, успех Зинаида Райх описывает в своем письме тому же Оборину:

«Позавчера генералка, вчера премьера.

Успех, триумф!!! — как говорят парижане. Он ходит довольный и счастливый! Как же! Признали его нежно любимое детище: „Ревизор“ и где — в Париже! Овации и аплодисменты были столь бурные, что он долго не уходил со сцены, публика буквально ревела от восторга! Вечера спектаклей наших насыщены электричеством восторга. <…>

Наша квартира — мы живем у друзей Вс. Эм. — шесть комнат — превратилась в оранжерею от цветов. Розы — желтые, розовые, красные, лилии, водяные лилии, даже какое-то розовое дерево!

<…>

Глупое мое сердце все же в тревоге: как дальше, чем кончится, всего боюсь, все страшно. Так долго и упорно нам не везло в Париже».

Из письма Зинаиды Райх-Мейерхольд Льву Оборину. Париж, 18 июня 1930 года

В Берлине Мейерхольд и Райх встречались с Михаилом Чеховым, и тот спросил, почему они не уезжают из СССР. Из честности, якобы ответил Мейерхольд.

Ликвидация

Всеволод Мейерхольд. 1930-е годы

© РИА «Новости»

Но ситуация постепенно ухудшалась. Реконструкция здания так и не была завершена, театр ютился в небольшом и неподходящем помещении, от Мейерхольда требовали то реализма, то постановок современных пьес, запрещая при этом ставить Эрдмана, Платонова, Олешу, Булгакова. Все попытки найти компромиссное решение, не отказываясь от своего понимания театра, проваливались. Осенью 1936 года Мейерхольд снова за границей, туда ему пишет Шостакович: «Мне мучительно грустно стало, когда в списке награжденных званиями народных артистов СССР не оказалось Вас»

. Новым, более почетным, званием (не РСФСР, а СССР) были награждены Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Москвин.

Но хуже всего то, что под давлением Комитета по делам искусств родной театр оборачивается совершенно враждебным:

Мейерхольд: <…>

Мы по-интеллигентски подошли: надо народ подтягивать к нашему изощренному искусству. Это неверно: молодой класс должен пройти те этапы, которые мы, интеллигенты, уже прошли. <…>

<…>

Надо преподнести рабочему классу искусство простое, ясное, без выкрутас. Статья правильно бьет по этому пункту. Верен упрек в отсутствии современных советских пьес о стране, о партии, о вожде, — значит, политический тупик.

<…>

Ударьте по мне, накажите. Общественность, партия и правительство прислушаются к нашему желанию исправиться.

<…>

Темерин: <…> Почему он ненавидит, преследует людей? Он не организовал коллектив. Преследования, уходы. Надо быть искренним, любить людей. <…>

<…> Надо удивляться терпению партии и правительства. Что заставляло Мейерхольда так вести себя? Гнилой организм. Здесь ничего нельзя было получить, ничего хорошего. Раболепство. <…> Такой театр не нужен: рассадник не граждан, а подхалимов. Мейерхольду надо окончательно перестроиться. Я признателен партии и правительству за такое большое внимание. Это правильно, своевременно, это исцелит нас.

<…>

Субботина. <…> Мейерхольд не прислушивается, он враждебен голосу масс. Единоначалие должно опираться на массы. Мейерхольд не предвидел. У Мейерхольда нет нежности и любви к людям. Сейчас у нас большинство — беспартийные большевики. Наш театр имеет все силы, чтобы доказать свою нужность, но Мейерхольд-человек губит человека-Мейерхольда.

<…>

Мартинсон. <…> Мейерхольд подмял под себя коллектив, задавил волю коллектива. Мейерхольда не интересует ансамбль и актер. Для него артист — марионетка и исполнитель мизансцен. Отсюда отсутствие образа. Вся система Мейерхольда построена на отрицании внутреннего оправдания. Формализм не сцепливается с советской действительностью. <…>

<…>

Снежницкий. Я из молодого поколения. Всегда слышал, что Мейерхольд и Станиславский — две вершины театрального мастерства. Люблю Мейерхольда, но критика правильная. Надо резко изменить что-то в коллективе. Творчество Мейерхольда выходит за пределы союза. Мейерхольд и коллектив должны просить о сохранении существования театра, чтобы исправить свои ошибки. <…>

<…>

Мейерхольд: <…>

<…> Утверждаю; хотя в оформлении мы держались за конструктивизм, но в работе с актерами я всегда стоял на реалистических ногах. „Великодушный рогоносец“ был типично условным спектаклем, но вся трактовка ролей была глубоко реалистична в смысле переживаний. <…>

Вред — я экспериментировал на глазах у зрителей. Не следует! <…> Я не мог избежать этого. Я, конечно, затормозил ход советского театра к соцреализму. <…>

<…>

Идеальный выход: создать маленькую лабораторию, закрытую, для специалистов. <…> В Америке есть такие лаборатории.

<…>

Я не говорю о политических ошибках. Я буду отчитываться в парторганизации. <…>

Об отношении к человеку… К кому я плохо относился? Назовите фамилии, кого я угнетал! <…>

<…> Я за всех не могу отвечать. Просмотрите себя. Нет ли лодырей? <…>

Всякий художник влюбляется. <…> Не надо стоять на мещанской точке зрения. Я люблю Зинаиду Николаевну как артистку (за „Даму с камелиями“). Не путайте моих отношений к ней как к другу и жене — и как к актрисе. <…>

<…>

Почему мне, тонувшему, никто не протянул руку? Учитывать надо было мою утомляемость, возраст. Значит, те, кто не помогал, скептики, стадо, вредители»

.

Из протокола общего собрания

работников Государственного театра им. Вс. Мейерхольда по поводу статьи т. Керженцева «Чужой театр». 22 декабря 1937 года

7 января 1938 года Политбюро принимает постановление «О ликвидации Театра им. Вс. Мейерхольда» («ликвидировать театр Мейерхольда как чуждый советскому искусству», «вопрос о возможности дальнейшей работы Вс. Мейерхольда в области театра обсудить особо»).

19 января 1938 года в британской газете Times публикуется письмо театрального режиссера Гордона Крэга:

«Мейерхольд, обладающий исключительными сценическими дарованиями, посвятил 35 лет своей жизни развитию этих дарований. Его приветствовали Советы, признав настоящим лидером театра в России.

Теперь некто безответственный позволяет себе нападать на Мейерхольда. Утверждается, что „специальный комитет решит, способен ли Мейерхольд работать в каком-либо качестве в советском театральном мире“. Это самое глупое утверждение, какое я когда-либо читал.

<…>

Если же Советское правительство в самом деле дало совершенно некомпетентному комитету власть так обращаться с гениальным человеком, — тогда стоит пересмотреть некоторые представления о Советах.

<…> Крысы не смогут повредить Мейерхольду. Даже если они станут причиной его смерти. Его имя и все им сделанное настолько значительно, что те, кто знал его и его искусство, поймут, что его имя и его творчество уже находятся на недосягаемом уровне»

.

Любовь и смерть

Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх. 1930-е годы

© ТАСС

В Москве Мейерхольда поддержал Станиславский, пригласив своего бывшего ученика в оперный театр своего имени главным режиссером, тот приступил в марте к работе над новым спектаклем, но в августе 1938 года Станиславский умирает.

После закрытия театра у Райх, которая никогда не отличалась психической устойчивостью, начался страшный нервный срыв. Она с трудом восстанавливалась после него в Ленинграде, в их второй квартире, откуда спустя год арестованного Мейерхольда увезут в Москву. Сохранилось только одно письмо ей, написанное Мейерхольдом, и ее ответ:

«Дорогая, горячо любимая Зиночка!

Мне без тебя как слепому без поводыря. Это в делах. В часы без забот о делах мне без Тебя, как несозревшему плоду без солнца.

Приехал я в Горенки 13-го, глянул на березы и ахнул. Что это? Какой ювелир Ренессанса развесил все это, будто на показ, на невидимых паутинках? Ведь это же листья золота! (Ты помнишь: в детстве такими нежными листьями золота закрывали мы волнистую кору грецких орехов, готовя их к елке.) Смотри: эти листья рассыпаны по воздуху. Рассыпанные, они застыли, они будто замерзли… На вуали? На стекле? На чем? Застывшие, они чего-то как бы ждут. Кто их подстерегает?

Секунды их последней жизни я считал, как пульс умирающего.

Застану ли я их в живых тогда, когда я буду снова в Горенках: через день, через час…

Когда я смотрел 13-го на сказочный мир золотой осени, на все эти ее чудеса, я мысленно лепетал: Зина, Зиночка, смотри, смотри на эти чудеса и… не покидай меня, тебя любящего, тебя — жену, сестру, маму, друга, возлюбленную. Золотую, как эта природа, творящая чудеса!

Зина, не покидай меня!

Нет на свете ничего страшнее одиночества!

Почему „чудеса“ природы навеяли на меня мысли о страшном одиночестве? Ведь его нет на самом деле! Ведь оно — одиночество это — кратковременно?

Ах, да, но почему же все-таки чудеса природы не восхитили меня, а устрашили? Нет, вернее: и восхитили и тотчас устрашили?

И в детстве было так у меня: восхищение природой тотчас вызывало у меня страх, всегда страх, именно страх!

Не знаю, почему, но это было так, да, так!

Любимая Зина! Береги себя! Отдыхай! Лечись! Мы здесь справляемся. И справимся. А что скучно мне без тебя непередаваемо, так это уж надо претерпеть. Ведь не на месяцы же эта разлука? Скоро мы снова будем как две половины одного сладкого спелого яблока, вкусного яблока.

Крепко обнимаю Тебя, моя любимая»

.

Из письма Всеволода Мейрехольда Зинаиде Райх. Горенки, 15 октября 1938 года

«Дорогой Всеволод!

Спасибо тебе за поэтическое осеннее письмо — оно замечательное!

Я несколько раз читала его. Но какое-то глубокое огорчение влезало в мою душу из всех строчек.

Пугали твои ощущения и осени, и меня, и всего. Утешаю себя тем, что это просто настроение… импрессиониста Севки. Только данная минута владеет в тебе крепче всего, как я начинаю думать — и во мне.

Сейчас я говорила с тобой по телефону — голос звучал бодро, встреча с Алешей тебя радовала — и ты был тем Севочкой, которого я люблю как жизнь, — прекрасный оптимист и язычник жизни. Солнышко! Сын солнца! Люблю навсегда, если тебе это надо! Мне кажется, что я смогу вылезти из своей болезни. <…> Пожалуй, исходя из мудрости, мне и надо весь этот сезон пожить в Ленинграде — не будет волновать воспоминание о театре на ул. Горького, 15, не будут волновать несбывшиеся мечты нового театра на пл. Маяковского и все люди, работавшие вместе 15 лет и так вероломно и гадко ведшие себя в эпопею закрытия»

Из письма Зинаиды Райх Всеволоду Мейерхольду. Ленинград, 19 октября 1938 года

В июне 1939 года в Москве проходит Всесоюзная режиссерская конференция, на сцене Дома актера в президиуме — Мейерхольд, чье появление встречают бурными аплодисментами, как и каждое упоминание его имени в докладах, отмечает стенограмма.

Конференция начиняется с доклада Комитета по делам искусств, в котором осуждаются грубые методы руководства в отношении так называемого формализма. Керженцев, который подписал приказ о ликвидации ГосТИМа, весной отставлен с поста руководителя комитета. Театральных деятелей воодушевляла надежда на смягчение установок на преследование театральной условности и отказ от насильственной «мхатизации».

Всеволод Мейерхольд. 1930-е годы

© РИА «Новости»

На третий день Мейерхольд выступил с покаянной речью о признании своих ошибок:

— Не надо было также такие мои лабораторные работы, как „Лес“ и „Ревизор“, показывать широкой публике. За этими моими постановками последовал акимовский „Гамлет“ в Театре им. Вахтангова, и если бы нас вовремя не остановили, то неизвестно, каких бед в искусстве могли бы натворить формалисты. Поэтому совершенно правильным явилось постановление о закрытии театра, которым я руководил»

В книге музыканта Юрия Елагина «Укрощение искусств», опубликованной в 1952 году, приводилась цитата, якобы записанная самим Елагиным на конференции, из которой следовало, что покаяние было мнимым и что далее Мейерхольд в увлечении произносил:

«Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые и скучные спектакли… <…>

<…> Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство!»

Но это легенда, хотя и живучая. Такого фрагмента в стенограммах нет.

21 июня в журнале «Декада московских зрелищ» (№ 18) в подборке коротких интервью появляется сообщение о планах:

«Вс. Мейерхольд, народный артист РСФСР:

В государственном Оперном театре им. Станиславского буду работать над оперой С. Прокофьева „Я, сын трудового народа“ по одноименной повести В. Катаева. Художник спектакля А. Тышлер. Премьера состоится в декабре».

Но 21 июня режиссер уже был арестован.

16 июня Мейерхольд уехал в Ленинград, чтобы работать над выступлением 500 студентов-физкультурников Института Лесгафта на спортивном параде, который должен был пройти в середине июля на Красной площади. Он остановился в своей квартире, где и был арестован. Постановление на арест составлено 19 июня 1939 года, в тот же день его утвердил Берия. 20 июня распоряжение о задержании и направлении спецконвоем в Москву поступило в органы НКВД Ленинграда .

Физкультурный парад состоялся в Москве 18 июля 1939 года.

15 июля 1939 года Зинаида Николаевна Райх была убита неизвестными в московской квартире.

«Мою маму убили в ночь на 15 июля. Ее уже похоронили на Ваганьковском кладбище недалеко от могилы Есенина. Почти никто не пришел, были родные и несколько посторонних почти людей; из тех, кто ходили всегда, никто не пришел. <…>

Они ничего не взяли, не ограбили, они пришли, чтобы убить и ранили 7 раз около сердца и в шею, и она умерла через 2 часа, а Лидию Анисимовну

побили по голове, и она жива. <…> Кто это был, их было двое и их не нашли»

Неизвестно, узнал ли Мейерхольд о смерти жены.

Источники

Безирганова И. Неистовый реформатор Мейерхольд. Тбилиси, 2020.

Волков Н. Д. Мейерхольд. В 2 т. Т. 1. М., Л., 1929.

Головникова О. В. Документы РГВА о трагической судьбе В. Э. Мейерхольда. К 90-летию Российского государственного военного архива. Вестник архивиста. № 4. 2010.

Есенина З. С. О судьбе нашей семьи.

Мейерхольд В. Э. Переписка. 1896–1939. М., 1976.

Мейерхольд В. Э. Речь на Всесоюзной режиссерской конференции 15 июня 1939 года. М., 2016.

Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. М., 1968.

Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия. Пискатор, Брехт и Россия. Очерки истории русско-немецких художественных связей. М., 1998.

Кушниров М. Мейерхольд. Драма красного Карабаса. М., 2018.

Луначарский А. В. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 3. Литературоведение. Критика. Эстетика. М., 1963–1967.

Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.

Соколов Б. В. Сталин, Булгаков, Мейерхольд… Культура под сенью великого кормчего. М., 2022.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 28. М., 1987.

Руднева Л. Шостакович и Мейерхольд. Апрель. Выпуск пятый. 1992.

Есенина Т. С. о В. Э. Мейерхольде и З. Н. Райх. М., 2003.

Вс. Мейерхольд «Я оказался в состоянии величайшего одиночества». Публикация Н. Молевой. Советский музей. № 2. 1989.

Из истории одной дружбы. (Переписка В. Э. Мейерхольда и 3. Н. Райх с Л. Н. Обориным.) Публикация В. П. Коршуновой и М. М. Ситковецкой. Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988.

Ленин об искусстве. Новый зритель. № 13. 1924.

Мейерхольдовский сборник. Выпуск четвертый. Дело № 537. Документы следственного дела В. Э. Мейерхольда. М., 2022.

«…Мы оказались в невероятном одиночестве». Письмо З. Н. Райх А. М. Горькому 20 июня 1928 года. Публикация, вступительный текст и примечания В. В. Гудковой Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века. Вып. 3. 2004.

Теги

Wikimedia Commons

Искренне ли он принял революцию, отчего не уехал в эмиграцию? В отсутствие непреложных фактов биография Мейерхольда интригует, создавая почву для легенды. Рассказываем о его трагической судьбе через цитаты из переписки и официальных документов

Письма из Бутырской тюрьмы

Всеволод Эмильевич Мейерхольд, великий авангардист, революционер искусства, заложивший основные принципы режиссерского театра, родился 10 февраля 1874 года, а умер 2 февраля 1940-го.

За несколько дней до расстрела, будучи заключен в Бутырской тюрьме, Мейерхольд написал большое письмо главе тогдашнего правительства Молотову. Широко разошлась по миру шокирующая цитата — пожалуй, самая известная из его эпистолярного наследия:

«Как же меня здесь били — меня, больного, 65-летнего старика! Меня клали на пол лицом вниз и резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда я сидел на стуле, той же резиной били по ногам — от колен до верхних частей ног. В последующие дни, когда эти места были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, били по этим красно-синим кровоподтекам — и боль была такая жуткая, что, казалось, на меня лили кипяток. Я плакал и кричал от боли. А меня все били этим страшным резиновым жгутом — по рукам, по ногам, по лицу и по спине.

Истязатели специально били по старым синякам и кровоподтекам: так гораздо больнее, а ноги превращаются в кровавое месиво. В промежутках между экзекуциями следователь еще и угрожал: не станешь подписывать протоколы, будем опять бить, оставив нетронутыми голову — чтобы соображал — и правую руку — чтобы было чем подписывать, — остальное превратим в кусок бесформенного, окровавленного мяса. И я все подписывал»

.

Мейерхольда арестовали в июне 1939-го, следствие было закончено в ноябре, а в декабре в ожидании суда он отправляет несколько жалоб Лаврентию Берии, прокурору СССР и, наконец, в январе 1940 года — письмо Вячеславу Молотову с отказом от своих показаний. Молотову, с которым Мейерхольд был знаком лично, он среди прочего, пишет:

«Вячеслав Михайлович! Вы знаете мои недостатки (помните сказанное Вами однажды: „Все оригинальничаете?“), а человек, который знает недостатки другого человека, знает его лучше того, кто любуется его достоинствами. Скажите: можете Вы поверить тому, что я изменник родины (враг народа), что я — шпион, что, что я член право-троцкистской организации, что я контрреволюционер, что я в искусстве своем проводил троцкизм, что я на театре проводил (сознательно!) вражескую работу, чтобы подрывать основы советского искусства?

Все это налицо в деле № 537. Там же слово „формалист“ (в области искусства) стало синонимом „троцкист“. В деле № 537 „троцкистами“ явлены: я, И. Эренбург, Б. Пастернак, Ю. Олеша (он еще и террорист), Шостакович, Шебалин, Охлопков и т. п.»

Бумагу выдают раз в десять дней, письмо написано в несколько приемов, и видно, как в отчаянии Мейерхольд пытается эмоционально воздействовать на адресата:

«Когда следователи в отношении меня, подследственного, пустили в ход физические методы своих на меня воздействий, а к ним присоединили еще и так называемую „психическую атаку“, то и другое вызвало во мне такой чудовищный страх, что натура моя обнажилась до самых корней своих.

Нервные ткани мои оказались расположенными совсем близко

к телесному покрову, а кожа оказалась нежной и чувствительной, как у ребенка; глаза оказались способными (при нестерпимой для меня боли физичесхой и боли моральной) лить слезы потоками. Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться, и корчиться, и визжать, как собака, которую плетью бьет ее хозяин. Конвоир, который вел меня однажды с такого допроса, спросил меня: „У тебя малярия?“ — такую мое тело обнаружило способность к нервной дрожи. Когда я лег на койку и заснул с тем , чтобы через час опять идти на допрос, хоторый длился перед этим 18 часов, я проснулся, разбуженный своим стоном и тем, что меня подбрасывало на койке так, как это бывает с больными, погибающими от горячки.

Испуг вызывает страх, а страх вынуждает к самозащите.

„Смерть (о, конечно!), смерть легче этого!“ — говорит себе подследственный. Сказал себе это и я. И я пустил в ход самооговоры в надежде, что они-то и приведут меня на эшафот»

.

Мейерхольд надеется на помощь, он готов к покаянию, клянет Троцкого, обвиняет следователей в репрессивных методах, но и настаивает на отказе от подписанных им показаний в отношении других людей:

«1) Илья Эренбург не вовлекал меня в троцкистскую организацию… <…>

<…>

Категорически заявляю, что ни Эренбург, ни Мальро не говорили мне о недолговечности советской системы, ни о том, что троцкистам удастся захватить власть в свои руки… ни о том, что следует настойчиво, последовательно продолжать борьбу против партии, ни о том, что надо добиваться свержения советской власти.

2) Я не вел с Б. Пастернаком разговоров, направленных против руководителей партии и правительства.

Ни по указаниям Эренбурга, ни по личной моей инициативе я не вербовал в троцкистскую организацию ни Б. Пастернака, ни Ю. Олешу, ни Л. Сейфуллину, ни Вс. Иванова, ни К. Федина, ни С. Кирсанова, ни В. Шебалина, ни Д. Шостаковича, ни Лапину… <…>

<…>

3) В отношении Олеши считаю долгом сделать следующее существенное исправление:

Я Юрия Олешу в троцкистскую организацию не вербовал. Не соответствует действительности то в прежнем моем показании, что будто бы Олеша намечался как лицо, могущее быть использованным по линии физического устранения руководителей партии и советского правительства. О терроре никогда никакой речи не было»

.

Очевидно, что внутри намеченной политической интриги, у подготавливающих новый показательный процесс, что-то пошло не так, показания, выбитые из Мейерхольда, не понадобились, его «подельники» остались на свободе, хотя он сам из заключения не вышел. Никто из его родных так и не получил уведомления ни о приговоре, ни о расстреле, и они не знали, где и когда он умер и куда делось его тело. Только в 1955 году внучка добилась справки из Военной коллегии, в которой сообщалось, что приговор был вынесен 1 февраля 1940 года. В архиве НКВД хранится акт о приведении приговора в исполнение 2 февраля.

Всеволод Мейерхольд. 1930-е годы

© ullstein bild via Getty Images

После ареста упоминание имени Мейерхольда было запрещено, его творчество полностью изъяли из истории культуры, ретушеры стерли изображение с известных фотографий. Получавшие в 1940 году Сталинскую премию Юткевич и Эйзенштейн, сидя на церемонии, посчитали, сколько сталинских лауреатов, включая их самих, были учениками Мейерхольда. Вышло, что 40 человек.

В биографии Мейерхольда, восстановленной после реабилитации в 1955-м, несмотря на громадный интерес к его фигуре, осталось много неизвестного. Часть архива, спасенная родственниками из московской квартиры, сохранилась на даче у Сергея Эйзенштейна, но там было далеко не все. Возвращение Мейерхольда в публичную сферу совершалось не без потерь, ученики и историки театра часто сознательно умалчивали о многом, а другое искажали — иной раз сознательно, «в интересах дела». Было немало и тех, кто охотно выдавал за воспоминания сплетни и слухи. Очевидно, что многое Мейерхольд скрыл и изменил сам, сознательно приспосабливая факты под стандарт революционных требований после 1917 года. В 30-х, когда большинство его высокопоставленных покровителей были арестованы, многие свидетельства отношений с ними были уничтожены им самим и его второй женой Зинаидой Райх. В юности Мейерхольд писал много писем, вел дневник, охотно печатал статьи, делал переводы книг и пьес. В зрелые годы его личные записки становятся сугубо деловыми, письма он пишет редко и все чаще поручает Райх сделать это за него.

Каким человеком был Мейерхольд, почему он так часто менял свой облик, образ жизни, взгляды, искренне ли он принял революцию, зачем вступил в партию большевиков, отчего не уехал в эмиграцию, как женился на Зинаиде Райх, какой у него был характер? На все эти вопросы нет точного ответа: в отсутствие непреложных фактов биография Мейерхольда интригует, создавая почву для легенды.

Из Пензы в Художественный театр

Одно из немногочисленных его собственных свидетельств о происхождении, семье, детстве осталось в незаконченной автобиографии 1921 года, написанной «для представления в комиссию по чистке партии»:

«Отец — выходец из Германии, плохо говоривший по-русски (в семье главной речью была немецкая), не походил на купцов маленького провинциального городка с мещанским укладом. Человек западной культуры (а на письменном столе его был портрет Бисмарка, даже с автографом), старался ставить свой дом по-европейски. Артисты, музыканты, художники, педагоги, наполнявшие время от времени наш из толстых деревянных бревен прочно сколоченный дом, где стены, не покрытые штукатуркой, завешаны были и безвкуснейшими олеографиями

из „Нивы“, и ценнейшими немецкими гравюрами, угадывали, вероятно, в нем не мещанина и налаживали общими усилиями культурный тон дома»

В этой семье купца второй гильдии, германского подданного Фридриха Эмиля Майергольда, 10 февраля 1874 года в Пензе родился восьмой ребенок, сын Карл Теодор Казимир. Пятеро его братьев и четыре сестры (а было еще и двое сводных) растворились в пространстве и времени — об их жизни почти ничего не известно, и это еще одна из загадок мейерхольдовской биографии.

Всеволод Мейерхольд. Около 1898 года

© Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Всеволодом Карл стал по своей воле, в 1895 году приняв православие. Год спустя он поступил в Московский университет и обвенчался со своей сверстницей и подругой по пензенскому домашнему театру Ольгой Мунт. К тому времени отец умер после долгой болезни, наследники — старшие братья и мать — разорились, а фамильный дом ушел с молотка.

Проучившись год в Московском университете на юридическом факультете, Мейерхольд, с детских лет увлекавшийся театром и музыкой, осенью 1896 года поступает в Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества и сразу на второй курс — в класс драматического искусства под руководством Немировича-Данченко. По окончании курса в 1898 году Мейерхольд и Ольга Книппер награждены большими серебряными медалями: их годовые отметки — пять с плюсом. И оба приняты в труппу только что созданного Московского Художественного театра. Летом, перед открытием первого сезона, молодые артисты новой труппы собираются в Пушкине, где для репетиций был арендован амбар. Мейерхольд описывает свои впечатления в письмах к жене:

«Приехал я вчера в Пушкино (конечно, без вещей) часов в 12 дня. Со мной вместе приехал и Москвин

(сговорились раньше). <…> Только вышли из вагона, глядим — Савицкая, нагруженная коробочками, корзиночками и прочей ерундой, растерянная, ищет кого-то. Подходим. Узнаем, что никак не может найти подводы. „Найдете“, — отвечаем мы, не менее растерянные в совершенно незнакомой для нас местности, похожей по первому впечатлению на вокзале более на город, нежели на дачу, — громадное движение, извозчики, мостовые, магазины. <…>

<…> Так как в два часа дня на даче Архипова (место для репетиций) назначен молебен, спешим туда. Приезжаем рано. Артисты еще не все в сборе, человек пять, не больше. Спешу осмотреть нашу летнюю резиденцию. Довольно большой деревянный барак, состоящий из двух почти одинаковых частей; одну часть занимает сцена, другую — зрительный зал. Сцена на высоких подмостках, довольно большая, невысокая. Занавес сшит из такой материи, из какой крестьяне шьют себе рубахи. Рампа будет освещаться керосином. К той части барака, где находится сцена, прилегают две комнаты с разных сторон: это женская и мужская уборные. Двери зрительного зала выходят на веранду. Вот наш храм Мельпомены»

.Из письма Всеволода Мейерхольда Ольге Мунт. Пушкино, 14 июня 1898 года

Антон Чехов читает пьесу «Чайка» труппе Московского Художественного театра. 1898 год

Мейерхольд — крайний справа.

Wikimedia Commons

В первых спектаклях Художественного театра Мейерхольд получает главные роли: репетирует царя Федора, которого в результате сыграл Москвин

, играет Треплева в «Чайке». В сентябре знакомится с приехавшим на репетиции Чеховым. Знакомство вскоре становится близким, они активно переписываются, а в лето гастролей МХТ в Севастополе и Ялте Мейерхольд живет на ялтинской даче Чехова. Чехов высокого мнения о литературных способностях молодого актера: «Пишет он хорошо, даже талантливо отчасти, и лучше, чем писал раньше. Ему бы следовало сотрудничать в газетах»

.

Мейерхольд же писателя боготворит — на фотографии, подаренной Чехову, есть надпись: «Бледный Мейерхольд своему богу». Именно Чехову в 1901 году, когда возникают еще не вполне ясные очертания творческих разногласий с МХТ, Мейерхольд выплескивает свои сомнения

:

«Я раздражителен, придирчив, подозрителен, и все считают меня неприятным человеком. А я страдаю и думаю о самоубийстве. Пускай меня все презирают. <…> Я открыто говорю все, что думаю. Ненавижу ложь не с точки зрения общепринятой морали (она сама построена на лжи), а как человек, который стремится к очищению своей собственной личности.

Я открыто возмущаюсь полицейским произволом, свидетелем которого был в Петербурге 4 марта

, и не могу спокойно предаваться творчеству, когда кровь кипит и все зовет к борьбе.

<…>

Да, театр может сыграть громадную роль в перестройке всего существующего! Недаром петербургская молодежь так старательно подчеркивала свое отношение к нашему театру. В то время как на площади и в церкви ее, эту молодежь, бессердечно, цинично колотили нагайками и шашками, в театре она могла открыто выражать свой протест полицейскому произволу, выхватывая из „Штокмана“

фразы, не имеющие к идее пьесы никакого отношения, и неистово аплодируя им. „Справедливо ли, чтобы глупцы управляли людьми просвещенными“; „когда идешь защищать правду и свободу, не следует одевать лучшей пары“. <…>

Общественное движение последних дней приподняло мое настроение, возбудило во мне такие желания, о каких я и не мечтал. И мне снова хочется учиться, учиться, учиться.

<…>

А когда я смотрю на свои худые руки, я начинаю ненавидеть себя, потому что кажусь себе таким же беспомощным и вялым, как эти руки, которые никогда не сжимались в сильные кулаки.

Жизнь моя представляется мне продолжительным, мучительным кризисом какой-то страшной затяжной болезни. И я только жду и жду, когда этот кризис разрешится так или иначе. Мне будущее не страшно, лишь бы скорее конец, какой-нибудь конец…

Ну, довольно об этом.

Скорее приезжайте к нам, милый Антон Павлович! Согрейте нас своею лаской. А Вас согреет природа. У нас хорошо. Весна с каждым днем распускается все больше и больше. И тянет на воздух, в недра природы. Недавно мы любовались в Петровско-Разумовском закатом солнца. Потом смотрели, как сгущались тени, как на фоне бледного неба постепенно вырастали силуэты деревьев, тем выше, чем становилось темнее. Воздух холодел, на небе зажигались звезды, а в душе сгущались тени, как в природе. Хотелось быть в этой таинственной обстановке всю ночь, пережить тысячи дум, чтобы хоть чуть-чуть ближе приблизиться к уяснению непостижимого смысла бытия…»

Из письма Всеволода Мейерхольда Антону Чехову. Москва, 18 апреля 1901 года

От Студии на Поварской до императорской сцены

Товарищество новой драмы. Тифлис, 1906 год

Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина / russiainphoto.ru

У Мейерхольда были все основания войти в группу «основоположников» — он был любимцем Немировича, им восхищался Станиславский, — но его актерская судьба в МХТ по-настоящему не сложилась. Сыграв несколько главных ролей, но так и не войдя в число пайщиков

, Мейерхольд с группой соучеников по филармоническому училищу покидает театр и организует в провинции «Товарищество новой драмы»

. После ухода Мейерхольда из МХТ, Чехов старается ему помочь, он пишет Ольге Книппер:

«Я бы хотел повидаться с Мейерхольдом и поговорить с ним, поддержать его настроение; ведь в Херсонском театре ему будет нелегко! Там нет публики для пьес, там еще нужен балаган. Ведь Херсон — не Россия и не Европа»

Из письма Антона Чехова Ольге Книппер-Чеховой. Ялта, 13 марта 1902 года

В 1904 году «Товарищество новой драмы» переезжает из Херсона в Тифлис, где его принимают вполне радушно и где есть журналисты, способные оценить намерения Мейерхольда:

«Бывший артист Московского Художественного театра г. Мейерхольд задался целью проложить путь в провинции новаторским задачам этого театра во всей их неприкосновенности… Насколько сложно это предприятие и насколько выполнение его должно коренным образом изменить установившийся в провинции взгляд на театр, в частности на драму, можно выяснить в двух словах. …До сих пор мы шли в театр смотреть главным образом актеров, а теперь нас приглашают смотреть прежде всего пьесу, т. е. теперь на первый план выдвигается не индивидуальность непосредственного творчества, а совокупность художественного восприятия. <…>

Прежде и в программах обыкновенно писалось так: „Для первого выхода гг. таких-то пойдет пьеса такая-то“, теперь же это следует перефразировать так: „Пойдет такая-то пьеса с потребными для нее артистами“. Приходите, мол, смотреть Чехова, Гауптмана, Ибсена и т. д., а не гг. и г-ж Мейерхольда, Мунт, Шатерникова и т. д.»

В дальнейшем Мейерхольд, работая над спектаклем, всегда будет заменять литературный текст театральным: в этом, по сути, и заключалось его истинное новаторство.