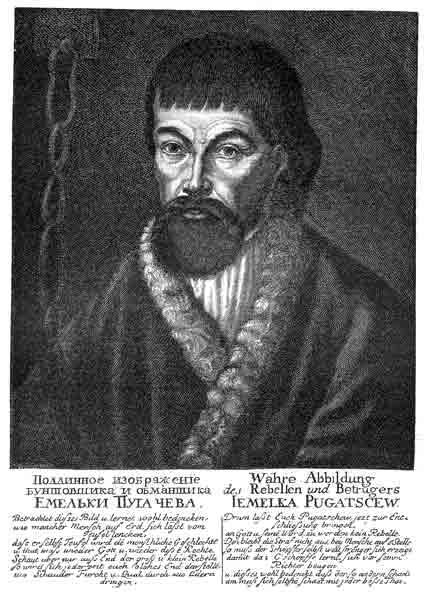

Емельян Иванович Пугачев был бедный семейный казак Зимовейской станицы, безграмотный, страдавший какими-то язвами на руках и груди. Невежество и грубость нравов не заслоняли его незаурядности, чувствовавшейся во всей его натуре, полной какого-то затаенного протеста и с трудом скрываемого честолюбия, не подкрепленного, впрочем, выдающимися душевными качествами. Он тяготел к расколу, но, кажется, только в силу его противостояния официальной церкви и установленным порядкам. Участник Семилетней и турецкой войн, Пугачев за храбрость был произведен в унтер-офицеры. Какие-то строгости со стороны начальства вынудили его бежать на Терек, где он домогался атаманства, но был схвачен и прикован к стулу на моздокской гауптвахте. С помощью караульного солдата Пугачеву удалось бежать с тремя звеньями перебитой цепи. Вскоре его снова арестовали, но он бежал и на этот раз. Пугачев нашел убежище в Польше, где выдавал себя за раскольника. После амнистии всем бежавшим в Польшу Пугачев вместе с беглым солдатом Логачевым получил паспорт для поселения на Иргизе.

На Дону, в Глазуновской станице, они услыхали о появившемся в Царицыне «государе», которому удалось скрыться от властей «неизвестно куда». Слух этот, видимо, поразил Пугачева. Он предложил спутнику не спешить с отъездом и посетить Мечетную слободу (Николаевск, Самарская губерния), где жил знакомый Пугачеву раскольничий старец Филарет. Логачев согласился. От Филарета они узнали о недовольстве яицких казаков и их помышлении бежать в Среднюю Азию. «Нет, лучше бежать туда, куда бежал Некрасов»*, - возразил Пугачев. В Мечетной слободе он простился с Логачевым, сказав, что останется жить у Филарета, но задумал иное.

*Некрасов – один из руководителей казаков во время восстания Булавина. После подавления восстания ушел с отрядом казаков в Турцию, где поступил на службу к султану.

Пугачев отправился на Яик, разведать настроения среди тамошних казаков. В глухом степном умете он беседовал с хозяином, выдавая себя за купца.

- Как живут яицкие казаки? – спрашивал Пугачев.

- Худо, очень худо жить, старшины их обижают, и они, убив атамана, бегают; их ловят, сажают в тюрьму. Они, было, шарахнулись идти на Астрабад, да не пустил их генерал, - отвечал хозяин умета.

- А не поедут ли они со мной на Кубань? – продолжал допытываться Пугачев. – Я бы их туда провел, где живут некрасовцы.

- Как не поехать? Поедут.

Согласием ответили и некоторые встреченные Пугачевым казаки. Один из них, Пьянов, сказал:

- Здесь слышно, что проявился какой-то в Царицыне человек и назвал себя государем Петром Федоровичем, да Бог знает, теперь о нем слуху нет; иные говорят, что скрылся, а иные, что его засекли.

Пугачев тотчас поддержал разговор:

- Это правда, что в Царицыне появился государь, и он есть подлинный царь Петр Федорович. Хотя его в Царицыне поймали, однако же он ушел и вместо него замучили другого.

Пьянов напомнил ему о смерти Петра III, как о событии хорошо известном, но Пугачев отвечал: «Неправда. Он так же спасся в Петербурге от смерти, как и в Царицыне», - после чего круто переменил разговор, обещав казакам, которые с ним пойдут в Турцию по 12 рублей на семью. Пьянов усомнился в солидности собеседника: «И что ты подлинно за человек?» Пугачев отвечал, что он купец, что у него на границе оставлено 200 тысяч рублей, да на 70 тысяч товару, а султан готов дать им хоть 5 миллионов. Пьянов не поверил, сказав, что таких денег не может быть ни у кого, кроме государя.

Пугачев помолчал, а потом медленно произнес:

- Я ведь не купец, я государь Петр Федорович, я-то и был в Царицыне, да Бог меня и добрые люди сохранили, а вместо меня засекли караульного солдата.

Эти слова произвели нужное впечатление. Пьянов пообещал поговорить со стариками и «сказать ему, государю». Но Пугачев вскоре попал за что-то в казанскую тюрьму. С помощью былых связей с раскольниками ему удалось оттуда бежать, и он появился на Яике вновь.

Незадолго перед тем, в 1771 году, яицкие казаки провинились перед властями, отказавшись преследовать 30 тысяч калмыцких кибиток, покинувших пределы России, чтобы уйти в Китай. Прибывший в Яицкий городок из Оренбурга генерал Траубенберг арестовал семерых зачинщиков, высек их, обрил бороды и отправил в Оренбург. Казацкие старшины промолчали, но «войсковые» казаки взволновались. Немедленно появились плачущие образа, и депутация казаков со стариками и иконами во главе явилась к Траубенбергу. Генерал дал приказ открыть по ним огонь, после чего возмущение стало всеобщим. Казаки отбили у солдат зачинщиков, захватили пушки, убили Траубенберга и нескольких офицеров со старшинами.

Опомнившись, стали опасаться мести властей. Поползли слухи, что приближавшийся отряд Фреймана сожжет городок. На сходе было решено бежать в Хиву или Персию - к «Золотой Мечети». Этот поход, однако, не удался. Фрейман, против ожиданий, оставил Яицкий городок в целости и сохранности и лишь уничтожил казачье самоуправление, подчинив казаков коменданту. Но к самим бунтовщикам генерал проявил чрезмерную строгость. Арестованных было так много, что оренбургская тюрьма не могла их всех вместить. После экзекуции в городке осталась жить очень незначительная часть казаков, остальные скрывались по уметам.

Пьянов сдержал слово и рассказал казакам о «государе». Было решено устроить свидание с Пугачевым в степи, чтобы своими глазами увидеть «царские знаки» на его теле, почитавшиеся важнейшим доказательством.

Встретившись с казаками Пугачев не торопился удовлетворить их любопытство. Он долго сидел перед ними на траве и жадно жрал один за другим казацкие арбузы. Наконец казак Караваев, не стерпев, прервал это занятие, попросив «предъявить» знаки. Пугачев взглянул на него косо: «Раб ты мой, а повелеваешь мною!», однако встал и показал какие-то отметины на груди и золотушное пятно на виске. Казаки отпрянули. По словам одного из них, его «такой страх обуял, что руки и ноги затряслись». Тем не менее, нашлись и скептики. Некий Шигаев раздвинул Пугачеву волосы, чтобы лучше присмотреться.

- Что это там, батюшка, орел, что-ли? – спросил он.

- Не орел, а царский герб, - отвечал Пугачев.

- Все цари с таким знаком родятся, или это после Божиим соизволением делается? – не унимался Шигаев.

Пугачев решил унять опасное любопытство.

- Не ваше дело, мои други, простым людям это ведать не подобает, - сказал он.

После такого ответа казаки объявили, что признают его государем Петром Федоровичем.

Самозванство Пугачева, конечно, скоро раскрылось, но это уже ни на что не повлияло. Вот что говорил Караваев сомневающемуся Чике-Зарубину: «Пусть, пусть это не государь, но он вместо государя за нас заступит, а нам все равно, лишь бы быть в добре». А один из пугачевских «енералов» прямо показал на допросе, что Пугачев им открылся, но они «взяли его под свое защищение», ибо заметили в нем «проворство и способность» и надеялись, что он под именем Петра Федоровича восстановит казацкие обычаи, а бояр всех истребит. Пугачев действительно откровенничал с тем же скептиком Чикой: «Я подлинно донской казак Емельян Пугачев, я был на Дону и по всем тамошним городкам, везде молва есть, что государь Петр III жив и здравствует. Под его именем я могу взять Москву, но прежде наберу дорогой силу, и людей у меня будет много, а в Москве войска никакого нет». Чика усвоил «царские» уроки и позже сам под именем Петра III действовал на Урале.

Мятеж начинался как поход казаков добывать отобранные вольности. Весьма характерна следующая история. Яицкая супруга Пугачева, казачка Устинья Кузнецова, как-то расплакалась в кругу родственников.

- О чем ты, матушка-царица, плачешь? – спросили они ее.

- Как мне не плакать? Ведь когда Петр Федорович возьмет Москву, я стану жить там и расстанусь с вами, родные...

- Эка ты дура, матушка-царица, - отвечали рассудительные родственники, - ведь Москвой-то будет Яик!..

К казачьей самостоятельности примешивался национально-религиозный сепаратизм. Предводитель башкирских мятежников Салаватка и его отец Юлай хотели создать на своих землях мусульманское ханство. От зверств башкир «мир православный плакал», как сказано в одном официальном документе.

К казачьей самостоятельности примешивался национально-религиозный сепаратизм. Предводитель башкирских мятежников Салаватка и его отец Юлай хотели создать на своих землях мусульманское ханство. От зверств башкир «мир православный плакал», как сказано в одном официальном документе.

Но лишь Пугачев сделал то, что превратило казацкий мятеж в грозную «пугачевщину»: он объявил смертный приговор российскому дворянству. По всему волжскому краю прокатилась волна грабежей и убийств. Пушкин в своей «Истории Пугачевского бунта» поименно перечисляет тысячи дворянских семейств, нашедших свою гибель от руки «Пугача». Хроника его «гуляния» повествует о том, что в его присутствии постоянно кого-то «вздергивали» - это был любимый «государев» способ казни. Тех же дворян, кто был жесток со своими крестьянами, казнили ужасно: так, генералу Цыплятеву вначале отесали бока, а когда он упал, обливаясь кровью, забили в рот кол; его жену и детей повесили. В неистовстве Пугачев был страшен: не только не щадил людей, но и приказывал рушить барские хоромы («на что им такие покои, когда я сам живу просто») и грабить храмы – может быть, в угоду раскольникам и мусульманам. Пугачевцы въезжали в церкви на лошадях, стреляли в образа, вбивали гвозди в уста Христу. Впрочем, титанической силой характера Разина Пугачев не обладал; порой он бывал сентиментален и как-то даже всплакнул вместе с одним дворянином над его повешенными сыновьями.

«Народ пьянел, терял обыкновенное русское свойство - здравый смысл», - писала очевидица пугачевщины графиня Блудова. Все спешили, говоря словами песни, «попить, поесть, поцарствовать». Неистовство убийств сменялось не менее яростным весельем, если можно так назвать разнузданное пьянство и распутство. Пример в этом подавал сам «государь». Видимо, вспомнив, что он является главой не только христианского, но и мусульманского воинства, Пугачев помимо второй жены завел еще гарем из трех казачек Яицкого городка, а так же взял в наложницы дворянскую дочь Харлову, которую позже приказал убить. Правда, в остальном его царские запросы не простирались далее глубокой тарелки чеснока, натертого с уксусом и солью.

«Народ пьянел, терял обыкновенное русское свойство - здравый смысл», - писала очевидица пугачевщины графиня Блудова. Все спешили, говоря словами песни, «попить, поесть, поцарствовать». Неистовство убийств сменялось не менее яростным весельем, если можно так назвать разнузданное пьянство и распутство. Пример в этом подавал сам «государь». Видимо, вспомнив, что он является главой не только христианского, но и мусульманского воинства, Пугачев помимо второй жены завел еще гарем из трех казачек Яицкого городка, а так же взял в наложницы дворянскую дочь Харлову, которую позже приказал убить. Правда, в остальном его царские запросы не простирались далее глубокой тарелки чеснока, натертого с уксусом и солью.

Восстание распространилось по волжским губерниям с ужасающей скоростью. Дворяне везде чувствовали себя, словно на раскаленных угольях. А.Т. Болотов, формируя в Тульской губернии крестьянское ополчение против Пугача, услышал из уст ополченца такие слова: «Стану я бить свою братию! А разве вас, бояр, так десятерых готов буду посадить на копье сие». Болотов вначале «оцепенел», а потом подумал: «Вот како вы защитники и оборонители в сердцах своих, и вот жди от них доброго». Генерал Бибиков, прибывший 26 декабря 1773 года в Казань, писал жене: «Гарнизоны всего боятся, никуда носа не смеют показать, сидят по местам, как сурки и только что рапорты срамные посылают».

Пугачев, пользуясь тем, что армия была занята турецкой войной, весной 1774 года осадил Казань. Екатерина II могла только выразить солидарность тамошним дворянам, всенародно провозгласив себя «казанской помещицей». Пугачев сжег город, но кремль взять не смог и вскоре, разбитый Михельсоном, ушел на правый берег Волги. Здесь восстание даже расширилось – помещичьи усадьбы полыхали на огромном пространстве вплоть до Урала.

Кучук-Кайнарджийский мир развязал правительству руки. К Волге потянулись полки и дивизии полевой армии.

Кучук-Кайнарджийский мир развязал правительству руки. К Волге потянулись полки и дивизии полевой армии.

Еще в марте 1774 года, отвечая на письмо Бибикова о его неудовольствии против генерал-поручика де Колонга, Екатерина II писала: «На случай неспособности того генерал-поручика к исполнению от вас ему приписываемого, отправлен будет к вам немедленно генерал-поручик Суворов, которым вы того сменить и употреблять как того, так и другого можете там, где вы, по соображению обстоятельств и по усмотрению пользы, заблагорассудите». На Суворова императрице указывал и канцлер Н.И.Панин, ссылаясь на мнение князя Репнина, что «Суворов для употребления против Пугачева более всех годен». Таким образом, на его кандидатуре сходились сразу несколько высших лиц империи. Но тогда Румянцев удержал Суворова при себе – нужно было как можно скорее заканчивать войну с Турцией, что и было достигнуто после победы Суворова при Козлуджи. Да и Екатерина II все еще скрывала размеры и угрозу бунта, насмешливо называя Пугачева в письмах заграницу «маркизом». Отъезд Суворова мог дать нежелательное представление Турции и другим врагам России о серьезности положения.

С другой стороны, для скорейшего подавления мятежа не хватало именно суворовской стремительности. Сам Суворов говорил в 1786 году: «Большая часть наших начальников отдыхала на красносплетенных реляциях; и ежели бы все были как господа Михельсон и Гагрин, разнеслось бы давно все, как метеор».

С другой стороны, для скорейшего подавления мятежа не хватало именно суворовской стремительности. Сам Суворов говорил в 1786 году: «Большая часть наших начальников отдыхала на красносплетенных реляциях; и ежели бы все были как господа Михельсон и Гагрин, разнеслось бы давно все, как метеор».

После внезапной смерти Бибикова, последовавшей 9 апреля 1774 года, командование войсками, брошенными против Пугачева, было поручено графу П.И.Панину, по его собственному желанию. 7 августа он получил высочайший указ «числить Суворова под его командой впредь до утушения бунта».

Суворов получил приказание Панина прибыть к себе в Москву, куда приехал на несколько дней из Молдавии повидать жену и отца. Суворов немедленно выехал – в одном кафтане, без багажа, в открытой почтовой телеге. 24 августа он прибыл в село Ухолово (между Шацком и Переяславлем-Рязанским), где представился начальству. В тот же день с 50 казаками он выехал по направлению к Саратову. Екатерина II, извещенная П.Паниным о расторопности Суворова, выслала ему вдогонку 2 тысячи червонцев на обзаведение экипажем и багажом.

Суворову приходилось ехать по разоренному, еще волнуемому мятежом краю. Он не чинил нигде ни казней, ни расправ и не вступал в стычки с бродившими разбойными шайками. Александр Васильевич не скрывал, что несколько раз ему даже пришлось назвать себя Пугачевым, о чем, пишет он, «сказать мне не стыдно», ибо сделано это было из-за «опасности бесчеловечной и бесчестной смерти».

Но как Суворов не спешил, он непоправимо опаздывал. В Саратове Александр Васильевич узнал, что Пугачев разбит Михельсоном выше Черного Яра в день, когда он представлялся Панину в Ухолове. Слава усмирителя бунта невозвратимо исчезала. Оставалась надежда лично схватить Пугачева, искавшего укрытия в заволжских степях.

От схваченного Михельсоном сподвижника Пугачева, яицкого казака Тарнова, узнали, что Пугачев с 50 казаками, из которых вооружены были только 20, ушел в степь и, «отскакав на несколько верст со своими сообщниками, весьма плакал и молился Богу, потом вообще, посоветовав, решили бежать степью безводным местом 70 верст к каким-то камышам», где добыть воду, охотиться на зверей и скрываться неделю. Беглецы побывали в городке Завальном на Ахтубе, верстах в 40 от Царицына, где взяли хлеб и показали жителям «две хари, из которых одну назвали Петром Федоровичем, а другую Емельяном Пугачевым».

2 сентября Суворов выступил из Царицына с 200 казаками, 300 пехотинцами, посаженными на лошадей, и двумя эскадронами кавалерии. Вначале отряд шел вверх по Волге, а затем углубился в степь – мертвую пустыню. Дорог не было, идти приходилось, ориентируясь по солнцу и звездам. Хлеба было мало, основную пищу солдат и самого Суворова составляло соленое мясо.

12 сентября на реке Малый Узень Суворова постиг новый удар: он узнал, что Пугачев схвачен своими же казаками, которые повезли его в Яицк спасать его головой свои жизни. И это произошло в каких-нибудь 40 верстах от Суворова (в селе Александровский Гай)! Александр Васильевич и позже не переставал жаловаться на неблагосклонную судьбу, помешавшую ему называться если не победителем Пугачева, так хотя бы его поимщиком.

Однако надежда все еще не покидала Суворова. С предельной скоростью он бросился к Яицку, разогнав по пути несколько калмыцких и киргизских орд, а затем продолжил путь с доброконной частью отряда. За девять суток было пройдено 600 верст – и напрасно: когда 16 сентября Суворов въехал в Яицк, Пугачев уже находился в руках у коменданта Яицка Симонова.

Суворов сделал все, что мог. Однако его действия, безупречные в военно-политическом отношении, содержали в себе одну характерную странность, на которой стоит остановиться. Суворов хотел не просто усмирения бунта; от поимки Пугачева он ожидал славы и чести. В этом и заключалась странность. Как превосходный знаток военной истории, он не мог не знать, что гражданские войны редко приносят военную славу их участникам, и в любом случае слава эта носит весьма сомнительный характер. Римские полководцы вовсе не горели желанием воевать против Спартака, зная, что это не принесет им триумфа. Они выполняли гражданский и военный долг, но не искали в этом чести. Суворову повезло, что судьба, помимо его воли, отказала ему в «чести» обагрить землю русской кровью.

Суворов сделал все, что мог. Однако его действия, безупречные в военно-политическом отношении, содержали в себе одну характерную странность, на которой стоит остановиться. Суворов хотел не просто усмирения бунта; от поимки Пугачева он ожидал славы и чести. В этом и заключалась странность. Как превосходный знаток военной истории, он не мог не знать, что гражданские войны редко приносят военную славу их участникам, и в любом случае слава эта носит весьма сомнительный характер. Римские полководцы вовсе не горели желанием воевать против Спартака, зная, что это не принесет им триумфа. Они выполняли гражданский и военный долг, но не искали в этом чести. Суворову повезло, что судьба, помимо его воли, отказала ему в «чести» обагрить землю русской кровью.

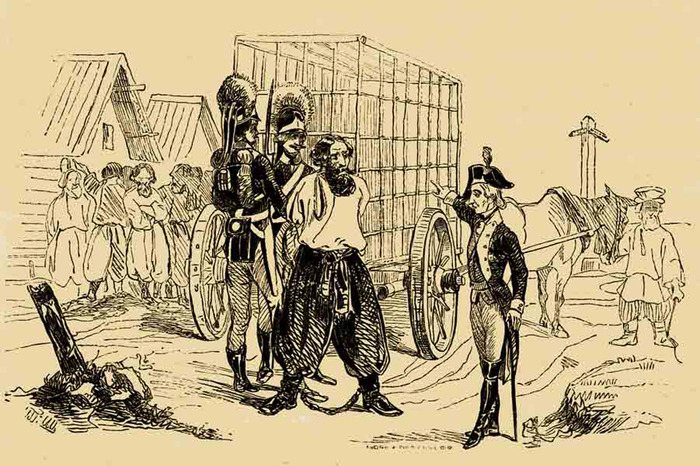

После поимки Пугачева на долю Суворова оставалось доставить его в Москву, что представлялось Александру Васильевичу делом нелегким. Два дня он провел в Яицке, ожидая, пока рабочие смастерят для пленника нечто вроде клетки на колесах.

После поимки Пугачева на долю Суворова оставалось доставить его в Москву, что представлялось Александру Васильевичу делом нелегким. Два дня он провел в Яицке, ожидая, пока рабочие смастерят для пленника нечто вроде клетки на колесах.

Когда клетка была готова, Суворов двинулся в путь, сопровождаемый отрядом в 500 человек с двумя пушками. Александр Васильевич не отходил от клетки; ночью вокруг нее зажигались факелы. Предосторожности оказались не лишними – отряд несколько раз подвергался нападениям кочевников. В схватках один адъютант Суворова был ранен, другой убит.

Пугачеву не нравилась езда в клетке. Он беспрестанно буянил, и Суворов приказал привязать его к телеге. 1 октября преступник был благополучно сдан в Симбирске Панину.

Панин сообщил Екатерине II, что «неутомимость и труды Суворова выше сил человеческих. По степи с худшею пищею рядовых солдат, в погоду ненастнейшую, без дров и без зимнего платья, с командами, приличествующими чинам больше майорским, чем генеральским, гонялся до последней крайности злодея». Перечисление трудностей степной погони, конечно, не могло ни удовлетворить Суворова, ни обмануть Екатерину II, которая как-то обмолвилась, что Пугачев своей поимкой обязан Суворову столько же, сколько ее комнатной собачке Томасу.

Плохо скрывая свою досаду, Суворов запросился в отпуск. Екатерина не стала противиться. «Отпуск его к Москве, к магниту, его притягивающему [то есть к жене], - писала она Панину, - я почитаю малою отрадою после толиких трудов». Панин отвечал не менее велеречиво, что отпустил Суворова «для свидания с душевною его обладательницею, прилепленость к которой уже совершенно утверждает сию истину, что преданность к любовному союзу совершенно владычествует над самыми строгими героическими и философическими дарованиями и правилами».

Отпуск Суворова продолжался недолго. Смута еще бушевала в Башкирии, где разорение края достигло критических пределов в результате действий банд Салаватки и Юлая. Для скорейшего усмирения мятежа под начало Суворова передавались все войска, расквартированные от Москвы до Казани – около 80 тысяч человек. Суворов старался действовать больше убеждением и страхом, чем силой. 1 декабря он уже донес Панину о поимке Салаватки и о том, что «политическими распоряжениями и военными маневрами буйства башкиров и иных без кровопролития сокращены, но паче императорским милосердием».

Отпуск Суворова продолжался недолго. Смута еще бушевала в Башкирии, где разорение края достигло критических пределов в результате действий банд Салаватки и Юлая. Для скорейшего усмирения мятежа под начало Суворова передавались все войска, расквартированные от Москвы до Казани – около 80 тысяч человек. Суворов старался действовать больше убеждением и страхом, чем силой. 1 декабря он уже донес Панину о поимке Салаватки и о том, что «политическими распоряжениями и военными маневрами буйства башкиров и иных без кровопролития сокращены, но паче императорским милосердием».

Иначе действовали другие усмирители. Панин, например, зверствовал самочинно: приказывал вешать в каждой бунтовавшей местности не менее 300 человек, а трупы складывать вдоль дорог; тем, кто по виду и возрасту был неспособен к мятежу, обрезать уши. Екатерине II он сообщал, что принимает «с радостью пролитие крови таких государственных злодеев на себя и на чад своих». Уцелевшие помещики не знали удержу своим мстительным чувствам. Один из них исступленно кричал своим бунтовавшим крестьянам: «Я тела вашего наелся и крови вашей напьюсь!»

Иначе действовали другие усмирители. Панин, например, зверствовал самочинно: приказывал вешать в каждой бунтовавшей местности не менее 300 человек, а трупы складывать вдоль дорог; тем, кто по виду и возрасту был неспособен к мятежу, обрезать уши. Екатерине II он сообщал, что принимает «с радостью пролитие крови таких государственных злодеев на себя и на чад своих». Уцелевшие помещики не знали удержу своим мстительным чувствам. Один из них исступленно кричал своим бунтовавшим крестьянам: «Я тела вашего наелся и крови вашей напьюсь!»

Пугачев в застенках Тайной канцелярии опять же не проявил разинской выдержки. В камере он часто плакал и впадал в уныние, а на допросах сразу же заявил, что кается «всемилостивейшей государыне и всему роду христианскому». Екатерина с брезгливым удивлением писала Гримму: «Этот честный негодяй, кажется, не обладает рассудком, так как надеется, что быть может будет помилован, или уже человек не может жить без надежды и обольщения».

На эшафоте он был «почти в онемении и сам вне себя, и только что крестился и молился» (Болотов). Пугачева должны были колесовать, но палач по распоряжению императрицы избавил его от мук, отрубив вначале голову. Когда палач показал ее народу, по толпе прокатилось: «Вот тебе и корона, вот и престол!..»

Интересные факты истории