Дом — это другие

7 января 2024 ● "Коммерсантъ Weekend"

Как Михаэль Ханеке разрушил буржуазный миф о «доме-милом-доме».

«Забавные игры», 1997

Фото: Wega Film

Наверное, ни у кого из мировых режиссеров нет такого ясного представления о доме, как у австрийца Михаэля Ханеке. Дом для него — это единственное место, где могут оказаться чужие.

Строительный материал

Почти во всех его фильмах есть какой-нибудь Жорж или какая-нибудь Анна, какая-нибудь Ева или какой-нибудь Бен. Благополучные буржуазные семейства в его фильмах вежливо отыгрывают свою апатию, отправляются в воображаемую Австралию, убивают себя или друг друга, оказываются в полиции или под пулями террориста, бредут по дорогам или смотрят в глаза незваных гостей. «Конечно, это одна и та же семья,— объясняет Ханеке.— Это всегда одна и та же семья, это единственные люди, кого я знаю».

Почти в каждом его фильме есть сюжет с домом — дом можно потерять, продать, начать его крушить, увидеть его на пленке, впустить в него незнакомцев. Собственно, Ханеке во всех своих фильмах разбирает буквально по кирпичику «дом-милый-дом», который с такой тщательностью возводит европейская буржуазная культура. Нет, говорит Ханеке. Дом — не крепость. Дом — не милый. Дом — это страшно.

Ханеке признает, что снимает своеобразные триллеры, но говорит, что вообще-то жанровые фильмы его утомляют: в них, по его словам, «реальность теряет свою реалистичность». Обычные триллеры построены по определенной жанровой модели, он же утверждает, что строит свои фильмы «по модели мира». Не его вина, что в этом мире тесно, неуютно и все самое главное происходит где-то в другом месте: за кадром, на лестничной клетке, в воображении героев. Или вообще не происходит, а только произойдет — лет через тридцать.

Он не любит насилие и утверждает, что оно его по-настоящему злит, но единственное, что можно сделать с людьми, чтобы они проснулись,— это «немного их потормошить». Во всех его фильмах без исключения, в его стройных, продуманных, холодных фильмах,— сплошные гладкие поверхности, белый кафель, блестящие железяки, строгие гаммы, нравственные законы, белые винтажные чайники, утренний шорох хлеба под ножом, треск ночного костра — во всех его фильмах рассказывается о том, что хаос стоит на пороге и вот-вот войдет.

Нет, не так. Во всех его фильмах говорится о том, что порядок невозможен, что мир движется только хаосом. Чем идеальнее порядок, тем больший хаос ждет впереди, чем ровнее выстроены зубные щетки в стаканах, тем больше придется уничтожить, чтобы достичь равновесия. Хаос не стоит на пороге: из него сделан порог. Это строительный материал. У здания, которое описывает Ханеке, фундамент из насилия, стены из жестокости, ковры из мягкого принуждения, и посреди этого всего медленно разлагается труп гордости, любви, человеческого достоинства.

Тело

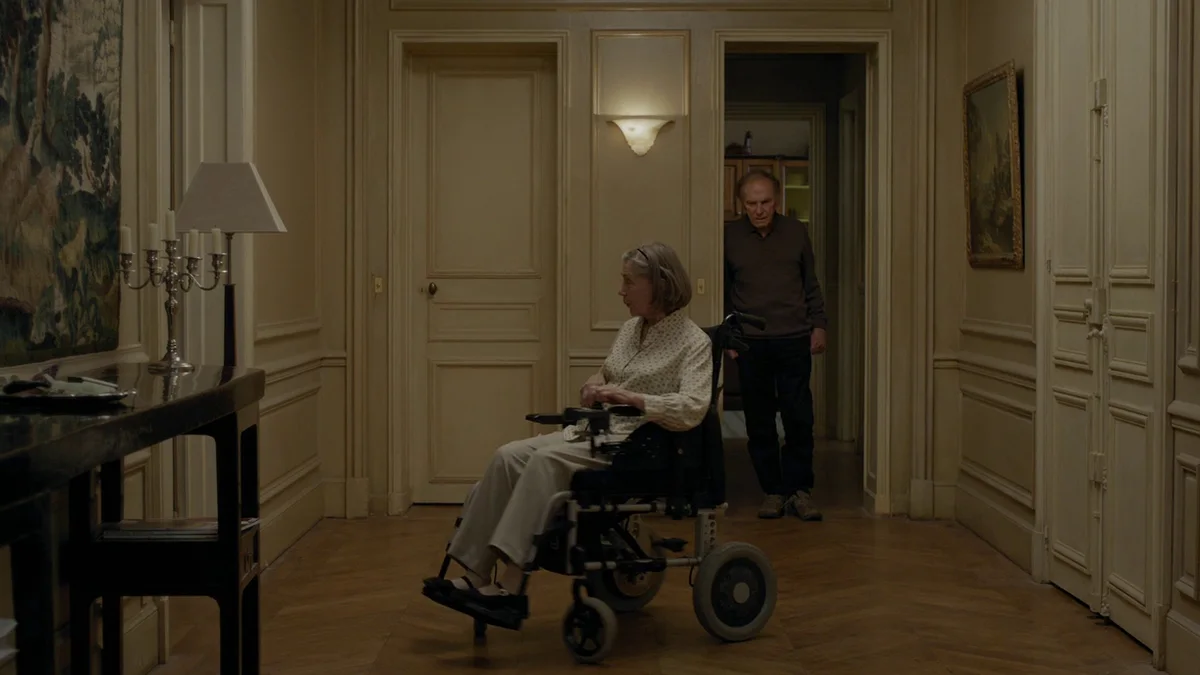

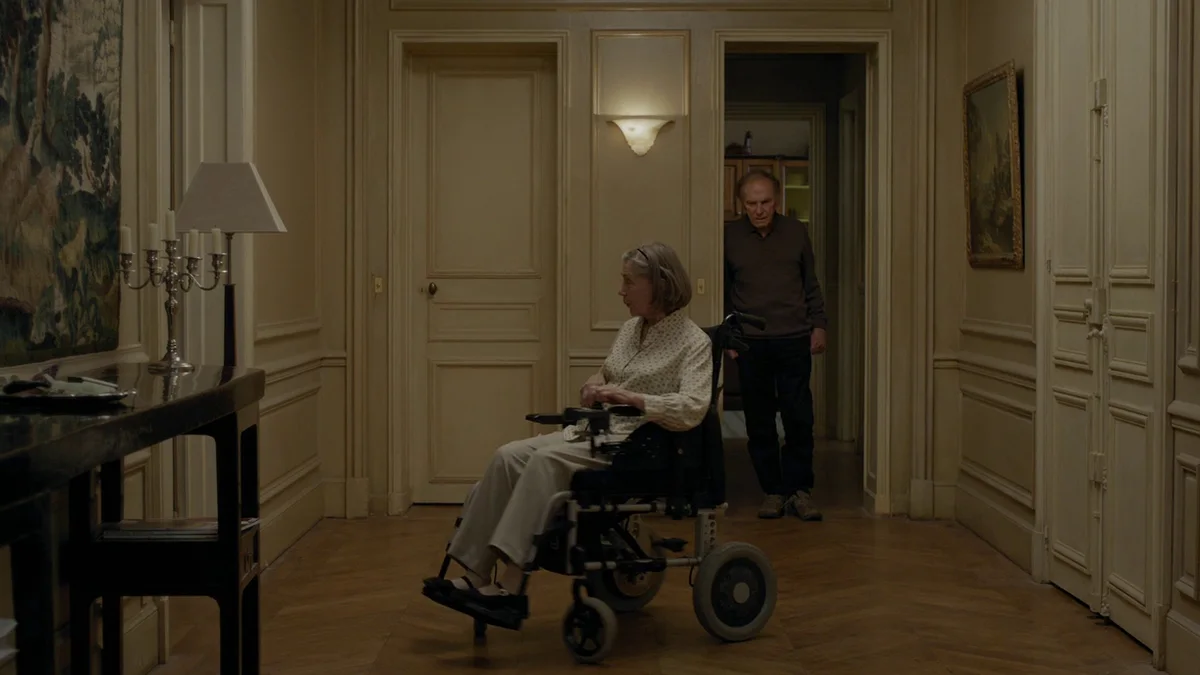

Тело — это твой единственный честный дом, и оно предаст тебя при первой же возможности. Как в «Любви», предпоследнем на сегодняшний день фильме Ханеке, где старуха сначала не может удержать чайник, а потом постепенно — это длится невыносимо долго, это происходит невыносимо быстро — перестает удерживать себя в мире. Перестает говорить, двигаться, понимать.

Тело — это дом, который ты можешь разрушать, как это делает героиня Юппер в «Пианистке» или Маджид из «Скрытого». В «Скрытом» Ханеке, по своему обыкновению, жестко экспериментирует со зрительским восприятием: фильм начинается с долгого статичного кадра, где видно улицу, по ней иногда кто-то проходит. Потом внезапно по экрану — то есть по дому, который находится в центре кадра,— проходят полосы, изображение бежит вспять. Оказывается, мы смотрим изображение с видеокассеты, которую неизвестный прислал главному герою, и вот герой перематывает ее на начало. Позже, через много десятков минут, после неловких обсуждений и попыток отвернуться от собственного прошлого, герой, Жорж, встретится с Маджидом — человеком, которого он хотел бы забыть. Маджид полоснет себя бритвой, хлынет кровь. Полоса, прошедшая по горлу, срифмуется с полосой, разрезавшей изображение дома на перемотке. Но речь в этом фильме идет не только о детской травме героя, а еще и о травме всей страны: о Парижском погроме 1961 года, во время которого полиция жестоко подавила митинги протеста алжирцев. Страна хотела бы об этом забыть, вычеркнуть насилие из своего прошлого, утопить свою память, перемотать пленку.

Тело для Ханеке — последний аргумент в споре о насилии, жестокости, любви. Полуразложившееся тело героини «Любви», кричащее тело девочки из «Видео Бенни», режущее себя тело в «Пианистке», тело, под которым растет лужа крови в «71 фрагменте хронологии случайностей», тело, привязанное к кровати в «Белой ленте». Жалкие аргументы. Тело — это место, где лишь глупцы чувствуют себя в безопасности.

Фото: Wega Film

Наверное, ни у кого из мировых режиссеров нет такого ясного представления о доме, как у австрийца Михаэля Ханеке. Дом для него — это единственное место, где могут оказаться чужие.

Строительный материал

Почти во всех его фильмах есть какой-нибудь Жорж или какая-нибудь Анна, какая-нибудь Ева или какой-нибудь Бен. Благополучные буржуазные семейства в его фильмах вежливо отыгрывают свою апатию, отправляются в воображаемую Австралию, убивают себя или друг друга, оказываются в полиции или под пулями террориста, бредут по дорогам или смотрят в глаза незваных гостей. «Конечно, это одна и та же семья,— объясняет Ханеке.— Это всегда одна и та же семья, это единственные люди, кого я знаю».

Почти в каждом его фильме есть сюжет с домом — дом можно потерять, продать, начать его крушить, увидеть его на пленке, впустить в него незнакомцев. Собственно, Ханеке во всех своих фильмах разбирает буквально по кирпичику «дом-милый-дом», который с такой тщательностью возводит европейская буржуазная культура. Нет, говорит Ханеке. Дом — не крепость. Дом — не милый. Дом — это страшно.

Ханеке признает, что снимает своеобразные триллеры, но говорит, что вообще-то жанровые фильмы его утомляют: в них, по его словам, «реальность теряет свою реалистичность». Обычные триллеры построены по определенной жанровой модели, он же утверждает, что строит свои фильмы «по модели мира». Не его вина, что в этом мире тесно, неуютно и все самое главное происходит где-то в другом месте: за кадром, на лестничной клетке, в воображении героев. Или вообще не происходит, а только произойдет — лет через тридцать.

Он не любит насилие и утверждает, что оно его по-настоящему злит, но единственное, что можно сделать с людьми, чтобы они проснулись,— это «немного их потормошить». Во всех его фильмах без исключения, в его стройных, продуманных, холодных фильмах,— сплошные гладкие поверхности, белый кафель, блестящие железяки, строгие гаммы, нравственные законы, белые винтажные чайники, утренний шорох хлеба под ножом, треск ночного костра — во всех его фильмах рассказывается о том, что хаос стоит на пороге и вот-вот войдет.

Нет, не так. Во всех его фильмах говорится о том, что порядок невозможен, что мир движется только хаосом. Чем идеальнее порядок, тем больший хаос ждет впереди, чем ровнее выстроены зубные щетки в стаканах, тем больше придется уничтожить, чтобы достичь равновесия. Хаос не стоит на пороге: из него сделан порог. Это строительный материал. У здания, которое описывает Ханеке, фундамент из насилия, стены из жестокости, ковры из мягкого принуждения, и посреди этого всего медленно разлагается труп гордости, любви, человеческого достоинства.

Тело

Тело — это твой единственный честный дом, и оно предаст тебя при первой же возможности. Как в «Любви», предпоследнем на сегодняшний день фильме Ханеке, где старуха сначала не может удержать чайник, а потом постепенно — это длится невыносимо долго, это происходит невыносимо быстро — перестает удерживать себя в мире. Перестает говорить, двигаться, понимать.

Тело — это дом, который ты можешь разрушать, как это делает героиня Юппер в «Пианистке» или Маджид из «Скрытого». В «Скрытом» Ханеке, по своему обыкновению, жестко экспериментирует со зрительским восприятием: фильм начинается с долгого статичного кадра, где видно улицу, по ней иногда кто-то проходит. Потом внезапно по экрану — то есть по дому, который находится в центре кадра,— проходят полосы, изображение бежит вспять. Оказывается, мы смотрим изображение с видеокассеты, которую неизвестный прислал главному герою, и вот герой перематывает ее на начало. Позже, через много десятков минут, после неловких обсуждений и попыток отвернуться от собственного прошлого, герой, Жорж, встретится с Маджидом — человеком, которого он хотел бы забыть. Маджид полоснет себя бритвой, хлынет кровь. Полоса, прошедшая по горлу, срифмуется с полосой, разрезавшей изображение дома на перемотке. Но речь в этом фильме идет не только о детской травме героя, а еще и о травме всей страны: о Парижском погроме 1961 года, во время которого полиция жестоко подавила митинги протеста алжирцев. Страна хотела бы об этом забыть, вычеркнуть насилие из своего прошлого, утопить свою память, перемотать пленку.

Тело для Ханеке — последний аргумент в споре о насилии, жестокости, любви. Полуразложившееся тело героини «Любви», кричащее тело девочки из «Видео Бенни», режущее себя тело в «Пианистке», тело, под которым растет лужа крови в «71 фрагменте хронологии случайностей», тело, привязанное к кровати в «Белой ленте». Жалкие аргументы. Тело — это место, где лишь глупцы чувствуют себя в безопасности.

Комната, квартира

Квартира — это место, где лишь богатые глупцы чувствуют себя в безопасности. В квартиру, как в тюрьму, заключен зритель «Любви» — здесь почти все действие происходит в квартире пожилой пары, конечно, Жоржа и Анн. Библиотека во всю стену, пейзажи, портреты, пыльные воспоминания, ковры, вынужденный винтаж. Анн медленно расчеловечивается, она частично парализована. Становится частью кровати, частью квартиры. Ханеке рассматривает это пространство — в том числе и героев — холодным, спокойным взглядом: так мог бы смотреть агент по недвижимости или великий режиссер. Старость, телесные сбои, агония, любовь — все преходяще. Остаются стены. Возможно, в них въедается запах тления. Конечно, в них въедается запах тления.

Все его фильмы клаустрофобичны, но в «Любви» и «Седьмом континенте» клаустрофобия убийственна. Здесь дом душит, лишает воздуха, лишает жизни. В «Седьмом континенте» квартира — идеальное пространство, которое вроде бы должно стать фоном для идеальной жизни. Что-то беспокоит героев, но что — Ханеке, как всегда, не считает нужным рассказать. Вместо этого он показывает белый, ясный, упорядоченный мир, настолько ослепительный, что в нем хочется именно что ослепнуть. Или все бросить и уехать в Австралию. В финале герои начинают методично крушить квартиру: рвут журналы, разбивают аквариум с рыбками, спускают в унитаз деньги, размешивают таблетки в стакане с водой. Ханеке рассказывал, что даже самоубийство героев не вызывало у аудитории такой резкой реакции, как эпизод с деньгами в унитазе. Рыбки и люди — туда им и дорога, но деньги-то за что?

За то, что деньги — это фикция. Буржуазные ценности — это фикция. Дом — это фикция. Что еще может сказать о доме человек, родившийся в 1942 году в Германии, изучавший философию в Венском университете, а после университета пошедший работать кинокритиком?

Страна, мир

В ранних фильмах Ханеке разглядывал австрийскую буржуазию, склонную к немотивированному насилию, немотивированной покорности, немотивированной растерянности. Когда его камера взяла чуть более общий план, выяснилось, что Европа вся устроена примерно так же. В одном из лучших его фильмов, «Код неизвестен», Анна (ее играет Жюльетт Бинош) мечется по Парижу, отворачиваясь от мелких чужих трагедий,— какие-то беженцы, какое-то Косово, какая-то соседская девочка, какой-то чернокожий парень с обостренным чувством справедливости. Начинается все с того, что Анна не хочет говорить брату своего парня код от входной двери — и это решение обрастает последствиями, катится дальше и дальше, вовлекая в фильм новых персонажей. «Код неизвестен» — это история о буржуазной Европе, которая не хочет впускать неизвестно кого в свой дом и не хочет думать о последствиях своего страха. Ханеке, австриец, чужак в Париже, снял фильм о ксенофобии, настолько сильной боязни чужого, что здесь, как отмечал киноманьяк-киновед Марк Казинс, «даже кадры не общаются между собой»: каждый долгий кадр этого фильма уходит в затемнение, и лишь потом появляется следующий.

Европа обречена; стоит поставить камеру еще чуть дальше — и с миром тоже будет все понятно. С миром Ханеке расправляется во «Времени волков», постапокалиптическом антитриллере, где Изабель Юппер, потеряв дом и мужа, бродит по темному открытому пространству, где больше нет пристанища, нет воды, нет правил. Дом здесь — фикция, чужое место, которое больше не обещает безопасности. В него может войти кто угодно, теперь приглашения не требуется.

«Время волков» считается самым слабым фильмом Ханеке — в нем слишком много метафоричности, начиная с названия, взятого из «Старшей Эдды». Сила остальных его фильмов именно в том, что он бесстрастно крушит какой-нибудь небольшой дом, небольшую семью, небольшую деревню — а зритель уже сам додумывает картину глобальных разрушений, выпускает хаос в большой мир. Здесь Ханеке меняет масштаб — и оказывается, что зрителю нет никакого дела до апокалипсиса, который уже произошел. Какой смысл беспокоиться, если он, зритель, не может стать соавтором этого апокалипсиса?

Камера, пленка

Ханеке всегда говорит о «конструировании» фильма, но для него создание фильма — это строительство не дома, а лыжного трамплина: прыжок, говорит он, должна совершить аудитория. В лучших его фильмах зритель понимает, что прыгнул, в тот момент, когда земля начинает приближаться слишком быстро. Как Ханеке этого добивается?

Его главная сага о доме — доме как крепости, доме как прибежище, доме как лживой конструкции из вежливости, этики, взаимных уступок — два варианта «Забавных игр». Первый Ханеке снял в 1997 году в Австрии, второй — в 2007 году в США. Оба рассказывают об одном и том же, второй — покадровое повторение первого: к обычной буржуазной семье приходят два очень милых парня, вроде бы соседи, просят взаймы четыре яйца, а потом, слово за слово, жестоко убивают всю семью. Безо всякого повода, просто так.

Как ни странно, это два абсолютно разных фильма — не только потому, что один рассказывает о европейской семье, а второй об американской, и не только потому, что в одном действуют мало кому известные актеры, а во втором почти все — звезды, так что в первом случае убийцы работают с никому не известными людьми, во втором — с людьми, которых зрители видели десятки раз и готовы им сопереживать. Главное — между первым и вторым фильмом мир непоправимо изменился, катастрофа 9/11 прошла по всем экранам мира в прямом эфире, шок от того, что может запечатлеть кино- или видеокамера, сильно притупился. «Забавные игры» нулевых совсем не так забавны, не так опасны и не так немотивированны, как игры девяностых.

Кто-то из критиков писал о том, что Ханеке заставляет зрителя «излишне страдать», намеренно обращаясь с аудиторией «с непомерной жестокостью». Режиссер, по его собственному признанию, пытается показать зрителю, что жестокость бессмысленна. Точнее, пытается вернуть жестокости ее бессмысленность и тем самым растормошить зрителя. Его злодеи — чистое зло, точнее, чистое развлечение. Они вторгаются в дом героев точно так же, как фильмы Ханеке вторгаются в мир честных триллеров и предсказуемых хорроров, они делают со зрителями что хотят, более того — они предупреждают зрителя, что его дом больше никогда не будет его крепостью.

Фильмы Ханеке — повод для бесконечных разговоров о Деррида, Паскале и Ги Деборе, о мире, где домашнего и частного больше не существует, о психологии гостеприимства и психологии насилия, о зрителе и насилии над ним. И о зрительском удовольствии от насилия. В самом, наверное, знаменитом эпизоде, снятом Ханеке, где-то в середине «Забавных игр», злодеи при помощи пульта дистанционного управления перематывают самих себя, то есть отматывают назад тот фильм, который смотрят зрители,— чтобы не дать своим жертвам и зрителям ни малейшего шанса. Это нельзя назвать разрушением «четвертой стены», это возведение новой стены между зрителем и героями, стены вроде той, что устанавливают в комнате для допросов. С одной стороны стена зеркальная, с другой — прозрачная. В зеркальную поверхность смотрит аудитория.

В своих фильмах Михаэль Ханеке снова и снова говорит: вы ничего не видите, пока оно перед вами. Дом проявляется лишь тогда, когда в него входят гости, незваные или ожидаемые. Любовь, сочувствие, покой — вы видите все это лишь тогда, когда этому приходит конец.

Квартира — это место, где лишь богатые глупцы чувствуют себя в безопасности. В квартиру, как в тюрьму, заключен зритель «Любви» — здесь почти все действие происходит в квартире пожилой пары, конечно, Жоржа и Анн. Библиотека во всю стену, пейзажи, портреты, пыльные воспоминания, ковры, вынужденный винтаж. Анн медленно расчеловечивается, она частично парализована. Становится частью кровати, частью квартиры. Ханеке рассматривает это пространство — в том числе и героев — холодным, спокойным взглядом: так мог бы смотреть агент по недвижимости или великий режиссер. Старость, телесные сбои, агония, любовь — все преходяще. Остаются стены. Возможно, в них въедается запах тления. Конечно, в них въедается запах тления.

Все его фильмы клаустрофобичны, но в «Любви» и «Седьмом континенте» клаустрофобия убийственна. Здесь дом душит, лишает воздуха, лишает жизни. В «Седьмом континенте» квартира — идеальное пространство, которое вроде бы должно стать фоном для идеальной жизни. Что-то беспокоит героев, но что — Ханеке, как всегда, не считает нужным рассказать. Вместо этого он показывает белый, ясный, упорядоченный мир, настолько ослепительный, что в нем хочется именно что ослепнуть. Или все бросить и уехать в Австралию. В финале герои начинают методично крушить квартиру: рвут журналы, разбивают аквариум с рыбками, спускают в унитаз деньги, размешивают таблетки в стакане с водой. Ханеке рассказывал, что даже самоубийство героев не вызывало у аудитории такой резкой реакции, как эпизод с деньгами в унитазе. Рыбки и люди — туда им и дорога, но деньги-то за что?

За то, что деньги — это фикция. Буржуазные ценности — это фикция. Дом — это фикция. Что еще может сказать о доме человек, родившийся в 1942 году в Германии, изучавший философию в Венском университете, а после университета пошедший работать кинокритиком?

Страна, мир

В ранних фильмах Ханеке разглядывал австрийскую буржуазию, склонную к немотивированному насилию, немотивированной покорности, немотивированной растерянности. Когда его камера взяла чуть более общий план, выяснилось, что Европа вся устроена примерно так же. В одном из лучших его фильмов, «Код неизвестен», Анна (ее играет Жюльетт Бинош) мечется по Парижу, отворачиваясь от мелких чужих трагедий,— какие-то беженцы, какое-то Косово, какая-то соседская девочка, какой-то чернокожий парень с обостренным чувством справедливости. Начинается все с того, что Анна не хочет говорить брату своего парня код от входной двери — и это решение обрастает последствиями, катится дальше и дальше, вовлекая в фильм новых персонажей. «Код неизвестен» — это история о буржуазной Европе, которая не хочет впускать неизвестно кого в свой дом и не хочет думать о последствиях своего страха. Ханеке, австриец, чужак в Париже, снял фильм о ксенофобии, настолько сильной боязни чужого, что здесь, как отмечал киноманьяк-киновед Марк Казинс, «даже кадры не общаются между собой»: каждый долгий кадр этого фильма уходит в затемнение, и лишь потом появляется следующий.

Европа обречена; стоит поставить камеру еще чуть дальше — и с миром тоже будет все понятно. С миром Ханеке расправляется во «Времени волков», постапокалиптическом антитриллере, где Изабель Юппер, потеряв дом и мужа, бродит по темному открытому пространству, где больше нет пристанища, нет воды, нет правил. Дом здесь — фикция, чужое место, которое больше не обещает безопасности. В него может войти кто угодно, теперь приглашения не требуется.

«Время волков» считается самым слабым фильмом Ханеке — в нем слишком много метафоричности, начиная с названия, взятого из «Старшей Эдды». Сила остальных его фильмов именно в том, что он бесстрастно крушит какой-нибудь небольшой дом, небольшую семью, небольшую деревню — а зритель уже сам додумывает картину глобальных разрушений, выпускает хаос в большой мир. Здесь Ханеке меняет масштаб — и оказывается, что зрителю нет никакого дела до апокалипсиса, который уже произошел. Какой смысл беспокоиться, если он, зритель, не может стать соавтором этого апокалипсиса?

Камера, пленка

Ханеке всегда говорит о «конструировании» фильма, но для него создание фильма — это строительство не дома, а лыжного трамплина: прыжок, говорит он, должна совершить аудитория. В лучших его фильмах зритель понимает, что прыгнул, в тот момент, когда земля начинает приближаться слишком быстро. Как Ханеке этого добивается?

Его главная сага о доме — доме как крепости, доме как прибежище, доме как лживой конструкции из вежливости, этики, взаимных уступок — два варианта «Забавных игр». Первый Ханеке снял в 1997 году в Австрии, второй — в 2007 году в США. Оба рассказывают об одном и том же, второй — покадровое повторение первого: к обычной буржуазной семье приходят два очень милых парня, вроде бы соседи, просят взаймы четыре яйца, а потом, слово за слово, жестоко убивают всю семью. Безо всякого повода, просто так.

Как ни странно, это два абсолютно разных фильма — не только потому, что один рассказывает о европейской семье, а второй об американской, и не только потому, что в одном действуют мало кому известные актеры, а во втором почти все — звезды, так что в первом случае убийцы работают с никому не известными людьми, во втором — с людьми, которых зрители видели десятки раз и готовы им сопереживать. Главное — между первым и вторым фильмом мир непоправимо изменился, катастрофа 9/11 прошла по всем экранам мира в прямом эфире, шок от того, что может запечатлеть кино- или видеокамера, сильно притупился. «Забавные игры» нулевых совсем не так забавны, не так опасны и не так немотивированны, как игры девяностых.

Кто-то из критиков писал о том, что Ханеке заставляет зрителя «излишне страдать», намеренно обращаясь с аудиторией «с непомерной жестокостью». Режиссер, по его собственному признанию, пытается показать зрителю, что жестокость бессмысленна. Точнее, пытается вернуть жестокости ее бессмысленность и тем самым растормошить зрителя. Его злодеи — чистое зло, точнее, чистое развлечение. Они вторгаются в дом героев точно так же, как фильмы Ханеке вторгаются в мир честных триллеров и предсказуемых хорроров, они делают со зрителями что хотят, более того — они предупреждают зрителя, что его дом больше никогда не будет его крепостью.

Фильмы Ханеке — повод для бесконечных разговоров о Деррида, Паскале и Ги Деборе, о мире, где домашнего и частного больше не существует, о психологии гостеприимства и психологии насилия, о зрителе и насилии над ним. И о зрительском удовольствии от насилия. В самом, наверное, знаменитом эпизоде, снятом Ханеке, где-то в середине «Забавных игр», злодеи при помощи пульта дистанционного управления перематывают самих себя, то есть отматывают назад тот фильм, который смотрят зрители,— чтобы не дать своим жертвам и зрителям ни малейшего шанса. Это нельзя назвать разрушением «четвертой стены», это возведение новой стены между зрителем и героями, стены вроде той, что устанавливают в комнате для допросов. С одной стороны стена зеркальная, с другой — прозрачная. В зеркальную поверхность смотрит аудитория.

В своих фильмах Михаэль Ханеке снова и снова говорит: вы ничего не видите, пока оно перед вами. Дом проявляется лишь тогда, когда в него входят гости, незваные или ожидаемые. Любовь, сочувствие, покой — вы видите все это лишь тогда, когда этому приходит конец.