Даниил Хармс (1905-1942)

Фото: РИА НОВОСТИ

Между "Хармс" и "страх" разница в одну букву, и эта буква "м".

"М" — как "мы", читатели. Те, кого при жизни Хармс так и не дождался.

Проза Хармса растет из случая. Это может быть заметка в газете или происшествие в керосиновой лавке. Анекдот из жизни советских литераторов. То есть из того, что составляло пестрый городской быт, соткавшийся из послереволюционного хаоса. Из сословной и идейной, религиозной мешанины. Этот быт окончательно унифицировался, то есть осоветился, к середине 1930-х годов. Как? Мы это прекрасно знаем по тому, что сформировало "Большой сталинский стиль". Но за фасадом эпохи пряталось то, что составляло ее суть, и этой сутью, этим цементом был страх.

Абсурд — это действие или явление со скрытым мотивом либо лишенное мотива. Внешне проза Хармса относится именно к этой категории. Однако каждый раз меня, например, не покидает странное ощущение. Это ощущение упрямой логики, которая за абсурдом в прозе спрятана. Предположим, что эта логика — логика страха. Страха в одночасье сгинуть "в репрессивной сталинской машине" — как сказали бы мы сегодня.

Это был страх беспричинный, хичкоковский. Абсурдный. Просто попытаемся представить себя на их месте. Ведь людей забирали внезапно, без видимого обывателям смысла. Вчерашний собутыльник ночью исчезает, дверь его комнаты опечатана. Все! А потом исчезают те, с кем он выпивал. Или не выпивал. Да просто жил по соседству, ходил в баню. А теперь их нет, а в комнате живут другие люди.

Выдернуть сор

"Машина смерти" работала так, чтобы у обывателя не было возможности даже подумать: что происходит? Чтобы происшедшее осталось в рамках будничной жизни. Игрой случая, ведь по-другому происходящее объяснить невозможно. Но что делать в этой игре со ставкой, если ставка — жизнь человека? Так абсурд превращался в страх. Растянутый во времени, спрятанный, но не стихающий, как зубная боль,— этот страх стал повседневностью, а проза Хармса — его художественной формой. Один из первых сигналов о том, к чему все идет, я вижу в ранней вещице Хармса 1929 года: "На набережной нашей реки собралось очень много народу. В реке тонул командир полка Сепунов...

— Утонет,— сказал Кузьма.

— Ясно, что утонет,— подтвердил человек в картузе.

И действительно, командир полка утонул.

Народ начал расходиться".

До первых показательных процессов над "командирами" оставалось не так много времени. До массового террора тоже. Но ведь обыватель живет в своем маленьком, обывательском времени, он ничего не знает о будущем и смотрит на происходящее с равнодушием зеваки. Это не я, думает он. Это не со мной. Это у них.

Но уже к середине 1930-х "чума" репрессий проникает в каждую комнату.

Что такое советская тюрьма и сталинское правосудие — мы хорошо знаем по романам Домбровского. В основе этого "правосудия" лежит целесообразность. Чтобы государство стало несокрушимым, надо всех граждан сделать виновными перед этим государством. Заставить людей жить и работать в страхе перед наказанием за эту "вину". С этой, одной из чудовищных с гуманистической точки зрения, формой абсурда Хармс имел дело при первом аресте. Предположим, что он был здорово напуган. Это ощущение — изумления перед беззащитностью обывателя, которого можно вот так, без предъявления обвинения, выдернуть как вещь (или, говоря по-хармсовски, как "сор") — просто вынуть из привычного хода жизни и превратить в подследственного — это ощущение присутствует во многих, вроде бы юмористических, вещицах Хармса. Вот как психологически точно (хотя логически и недоказуемо) оно звучит в рассказе "Хвастун Колпаков":

"Вытащили они Федора Федоровича из воды, сняли с него водолазный костюм, а Федор Федорович смотрит вокруг дикими глазами и все только "няв... няв... няв..." говорит.

— То-то, брат, зря не хвастай,— сказали ему водолазы и ссадили его на берег.

Пошел Федор Федорович Колпаков домой и с тех пор больше никогда не хвастал".

Колпаков идет домой жить дальше, но кому нужен человек, побывавший с той стороны парадного фасада? И вот уже обыватели делают вид, что не узнают его. Этот синдром "неузнавания" — он есть во многих новеллах Хармса. Например, в истории про Антона Антоновича, который взял и сбрил бороду:

"Да как же так,— говорил Антон Антонович,— ведь это я, Антон Антонович. Только я себе бороду сбрил.

— Ну да,— говорили знакомые.— У Антона Антоновича была борода, а у вас ее нету.

— Да что же это в самом деле,— говорил, разозлясь, Антон Антонович,— кто же я тогда, по-вашему?

— Не знаем,— говорили знакомые,— только вы не Антон Антонович".

Хармс никогда не был иллюстратором своего времени. Никогда напрямую не говорил о нем. Повторяю, он писал свои вещи из быта, который был пропитан страхом. Как и многие из его круга, Хармс не мог не понимать, что происходит. Но масштабы катастрофы?.. Этого представить не мог почти никто. Только страх, разлитый в воздухе, что-то подсказывал ему. "Сейчас такая жизнь,— говорил он жене,— что если у нас будет общая фамилия, мы потом никому не сумеем доказать, что ты это не я. А так у тебя всегда будет оправдание: "Я знала и не хотела брать его фамилию..." Поэтому для твоей безопасности, для тебя будет спокойнее, если ты останешься Малич..."

Так, собственно, и вышло.

Повседневный, внутренний страх невыносим, он всегда ищет выход. Таким выходом, выхлопом становится агрессия. Такая же немотивированная, как и сам страх. Этой агрессией буквально кишит проза Хармса. Откройте наугад любую страницу — и вы провалитесь в настоящее побоище, в "Страшный суд" Босха: "Елена била Татьяну забором. Татьяна била Романа матрацем. Роман бил Никиту чемоданом. Никита бил Селифана подносом. Селифан бил Семена руками. Семен плевал Наталье в уши. Наталья кусала Ивана за палец..." и т.д.

Внешне абсурдная, агрессия в прозе Хармса имеет внутреннюю логику. Мы эту логику не понимаем, но чувствуем. Читая Хармса, мы точно знаем: это не нонсенс, не нелепица. У всего этого есть общий знаменатель, и этот знаменатель — страх. Страшный невроз, вызванный этим страхом. Именно этот страх написал (не описал!) Хармс, хотел он того или нет. То есть превратил этот страх в чернила. То есть преодолел — единственным способом, который ему оставила эпоха. Освободился.

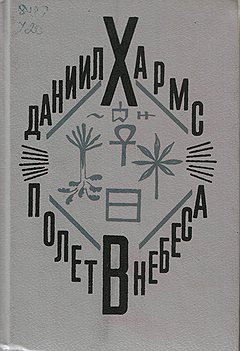

Первое в СССР издание "взрослого" Хармса — сборник "Полет в небеса" (1988), издательство "Советский писатель"

Первое в СССР издание "взрослого" Хармса — сборник "Полет в небеса" (1988), издательство "Советский писатель"

За что эпоха его потом и раздавила, и слопала.

Попасть в Хармса

Я пишу это эссе в поезде между Берлином и Бонном. Пять часов, 650 километров, почти как между Питером и Москвой. Времени достаточно, чтобы попробовать разобраться во всем этом. Да и Хармс любил Германию, именно этот ее отвлеченный образ — страны упорядоченной мысли и быта против вечного российского хаоса. Сидя в поезде, я пытаюсь понять эти рифмы. Как удивительно все сошлось, как все перекликнулось. 20 лет назад я не мог бы о таком и подумать — писать о Хармсе в немецком поезде, потому что в стране, где я родился и вырос, Хармс был под запретом, а границы закрыты. И вот пожалуйста. За эти 20 лет произошло столько, сколько не происходит за столетие. Вот Берлин, столица единой Германии. В том, что город объединился — после стольких лет советской оккупации,— я вижу прежде всего избавление от страха. Свидетельство того, что немцы наконец распростились с ним. Но мы? Но Москва? Ведь это был символ, сигнал — перенести столицу из "европейского" Петербурга. Это было возвращение в Азию, в ее устройство. Туда, где все, в сущности, держится на страхе. Попробуем разобраться в этом с помощью Хармса. Я хорошо помню его возвращение к читателю — я и был этим читателем. Одним из многих тысяч, о ком Хармс не мог и помыслить в свое время, я думаю. Тогда, в самом начале 1990-х, они печатались пачками — запрещенные философы, поэты, художники. Те, кто при своей жизни аудитории так и не увидел. Есть даже точная дата, это 1988 год — год выхода избранного Хармса "Полет в небеса". Томик в твердой обложке издательства "Советский писатель". Мы, студенты, зачитывались этой книгой, разговаривали фразами из нее, буквально.

Но почему именно Хармс? Это было время, когда страх эпохи уходил из повседневной жизни. Уползал, выветривался из Москвы как дурной воздух. Из столицы империи, которую часто называли Империей зла. Кстати, тоже хороший вопрос — а какого зла? Хармс возвращался, а страх уходил, это выглядело символичным. Хотя, что это был за страх по сравнению с тем, хармсовским, 1930-х годов? Да, этот страх еще носили в себе, еще помнили наши бабушки. Но наши родители — они уже вряд ли по-настоящему знали, что это такое.

"Тише, тише!" — шептала мать, кода отец начинал на кухне разговоры о политике.

Вот и все, что осталось от той эпохи.

Хармс минус страх есть чудачество, так воспринимает Хармса читатель сегодня. Так хотели воспринимать его и мы — тогда, в начале 1990-х. Люди первого несоветского поколения. Эти времена были хармсовскими еще и потому, что будущее было открытым. Все мы жили в истории с открытым финалом — как в его прозе. Никто не знал, что с каждым из нас будет не то что через 20 лет, через месяц. Да и времена на дворе стояли действительно абсурдные, анекдотические. Когда "попасть" в прозу Хармса ничего не стоило, надо было просто выйти на улицу. Туда, где снова, как 70 лет назад, все перемешалось, столкнулось и разлетелось.

Эту мешанину я хорошо помню, все мы были ее персонажами. Все мы были персонажами Хармса. Но в отличие от хармсовских времен в этой мешанине рождалась свобода, бродил ее призрак. Так, во всяком случае, мне хотелось бы думать. Именно эту свободу от страха мы невольно искали у Хармса, когда страх уходил из города. О том, что история сделает круг, мы тогда не могли и подумать. Зачем, если воздух пропитан свободой, а в кармане есть томик Хармса? Но даже теперь, даже если страх вернется — пусть ненадолго — у нас уже есть Хармс. Есть мы, его читатели. Сотни тысяч.

Кстати, "Полет в небеса" еще можно недорого найти у букинистов.

Глеб Шульпяков

Огонек