Еще раз о Сталине и Мандельштаме

16 декабря 2019 ● COLTA

Вокруг Спецсообщения зампреда ОГПУ Агранова.

Резолюция Сталина на письме Бухарина. 1934

В 2017 году в очередном выпуске исторического сборника «“Совершенно секретно”: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934)» было впервые опубликовано хранящееся в Центральном архиве ФСБ РФ Спецсообщение заместителя председателя ОГПУ Якова Агранова об аресте и ссылке Мандельштама, адресованное Сталину [1]. На мой взгляд, этот документ замыкает разорванную до сегодняшнего дня цепочку архивных документов, связанных с арестом Мандельштама в 1934 году, и позволяет пересмотреть многие сложившиеся вокруг первого дела Мандельштама стереотипы.

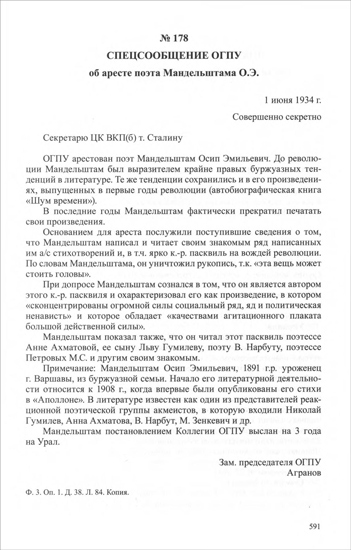

Право на арест

Мандельштам был арестован в ночь на 17 мая у себя в квартире в писательском доме в Нащокинском переулке (в присутствии приехавшей из Ленинграда Ахматовой). Поводом для ареста послужил донос неизвестного нам сексота из литературных кругов, сообщившего чекистам о существовании антисталинского стихотворения Мандельштама и чтении им этого и других неопубликованных антисоветских текстов знакомым. На первом же допросе Мандельштам признался в авторстве написанного в ноябре 1933 года стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...» и сообщил имена людей, которых ознакомил с его текстом. Уже через 10 дней, 26 мая, Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило поэта к трем годам ссылки в уральском городе Чердынь. 3 июня Мандельштам с женой прибыли в Чердынь, ночью поэт выбросился из окна больницы, куда их временно поместили. 5 июня Надежда Яковлевна телеграфировала в Москву о попытке самоубийства Мандельштама и о его психическом заболевании. Одним из ее адресатов был покровительствовавший поэту с конца 20-х годов Н.И. Бухарин, недавно (в феврале 1934 года) ставший главным редактором газеты «Известия». После получения телеграммы Надежды Яковлевны Бухарин в очередном деловом письме Сталину поднимает тему ареста Мандельштама, упоминая, что к нему «все время апеллируют» защитники поэта и, в частности, отдельно подчеркивая «полное умопомрачение» Бориса Пастернака «от ареста Мандельштама». Среди дел, затронутых в письме Бухарина, внимание Сталина привлекает только пункт, касающийся Мандельштама. Он подчеркивает его красным карандашом и синим карандашом оставляет на письме резолюцию: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...» [2]

Пятого же июня Москва требует от Свердловского ОГПУ проведения немедленной психиатрической экспертизы ссыльного, а 9 июня — срочного переведения его в больницу в Свердловск. Наконец, 10 июня в Москве то же Особое совещание ОГПУ принимает постановление об изменении постановления от 26 мая: высылку на Урал заменяют «минусом 12» — запретом жить в столицах и некоторых крупных городах СССР.

Связь смягчения участи Мандельштама с резолюцией Сталина очевидна. Однако до последнего времени эта резолюция оставалась своего рода безответной репликой, повисающей в воздухе. Л.В. Максименков, впервые полностью опубликовавший и прокомментировавший письмо Бухарина с ремаркой Сталина, справедливо предположил, что «резолюция (поручение, приказ) Сталина должна была автоматически привести в “порядке контроля” к внутриведомственному расследованию дела Мандельштама» и что «недостающие звенья» в этом деле рано или поздно будут обнаружены. Таким «недостающим звеном» в цепи сопутствующих делу Мандельштама документов и является, на мой взгляд, подписанное Аграновым и адресованное Сталину Спецсообщение ОГПУ об аресте поэта.

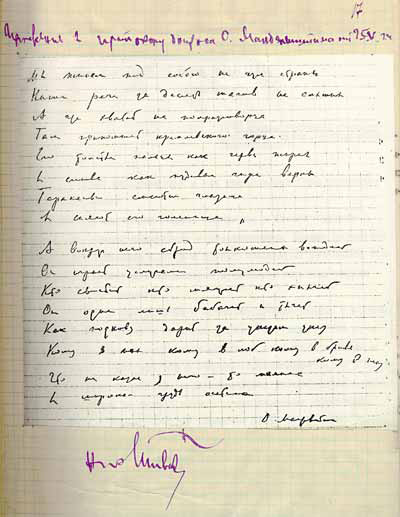

Автограф стихотворения О.Э. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...» из следственного дела 1934 года.

ЦА ФСБ

«Никто ничего не знает»

Исходя из текста надписи Сталина, можно предположить, что до получения письма Бухарина (предположительно 6–7 июня) он ничего не знал об аресте Мандельштама. (Гипотеза П.М. Нерлера о том, что 25–26 мая председатель ОГПУ Ягода по телефону информировал Сталина об аресте Мандельштама и даже прочитал ему криминальное стихотворение, выглядит совершенно неосновательной и, более того, опровергается самим же автором, который, противореча себе, подтверждает далее, что в момент получения письма Бухарина Сталин не знал об аресте Мандельштама [3].)

Прагматика и социополитический контекст и бухаринского письма, и самого ареста Мандельштама точно реконструированы Максименковым. Он справедливо отмечает, что для Сталина не санкционированный им лично арест ОГПУ одного из «номенклатурных» советских писателей в преддверии готовящегося Первого съезда их союза (членом которого Мандельштам, безусловно, стал бы при ином развитии событий) и одного из знаковых объектов предсъездовской либерализации 1932–1933 годов [4] был вопиющим превышением органами их полномочий [5].

Нет никакой уверенности в том, что, несмотря на присутствие имени Мандельштама в поданном Сталину Кагановичем в апреле 1932 года многофамильном «списке-реестре» советских писателей [6], он до начала июня 1934 года толком представлял себе, кто такой Мандельштам, и тем более читал его произведения. Письмо Бухарина, однако, давало Сталину весь необходимый контекст, чтобы понять, что на фоне активной подготовки назначенного (после неоднократных переносов) на конец июня писательского съезда, которой Сталин придавал серьезное политическое значение и в которую был непосредственно погружен, произошло нечто экстраординарное.

Дорогой Коба,

На дня четыре-пять я уезжаю в Ленинград, так как должен засесть за бешеную подготовку к съезду писателей, а здесь мне работать не дают: нужно скрыться (адрес: Акад[емия] Наук, кв. 30). В связи с сим я решил тебе написать о нескольких вопросах:

1). Об Академии Наук. Положение становится окончательно нетерпимым. Я получил письмо от секретаря партколлектива т. Кошелева (очень хороший парень, бывший рабочий, прекрасно разбирающийся). Это — сдержанный вопль. Письмо прилагаю. Если бы ты приказал — как ты это умеешь, — все бы завертелось. В добавление скажу еще только, что за 1934 г. Ак[адемия] Н[аук] не получила никакой иностр[анной] литературы — вот тут и следи за наукой!

2). О наследстве «Правды» (типографском). Было решено, что значительная часть этого наследства перейдет нам. На посл[еднем] заседании Оргбюро была выбрана комиссия, которая подвергает пересмотру этот тезис, и мы можем очутиться буквально на мели. Я прошу твоего указания моему другу Стецкому, чтобы нас не обижали. Иначе мы будем далеко выброшены назад. Нам действительно нужно старое оборудование «Правды» и корпуса.

3). О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался (!) с А[лексеем] Толстым, которому нанес «символический удар» за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену. Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены М[андельштама], что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и т.д. Моя оценка О. Мандельштама: он — первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он — безусловно не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т.д. Т.к. ко мне все время апеллируют, а я не знаю, что он и в чем он «наблудил», то я решил написать тебе об этом. Прости за длинное письмо. Привет.

Твой Николай.

P.S. О Мандельштаме пишу еще раз / на об[ороте] потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста М[андельштам]а и никто ничего не знает.

26 мая, в день вынесения приговора Мандельштаму, в «Литературной газете» было объявлено о том, что Бухарин выступит на съезде писателей с докладом о поэзии (он будет писать его в той самой ленинградской квартире Академии наук, о которой упоминает в письме [7]). Напомним, что все ключевые докладчики на съезде утверждались Сталиным. В этом контексте письмо Бухарина приобретало особое значение для адресата. Упоминание же Бухариным многочисленных апелляций к нему со стороны литературной общественности и, главное, отдельное возвращение к теме Мандельштама с упоминанием Пастернака (через два месяца провозглашенного в докладе Бухарина первым советским поэтом) сигнализировали о серьезности инцидента с Мандельштамом.

Если внимательно прочитать посвященный Мандельштаму пункт письма Бухарина, то становится ясно, что смысловой доминантой этого фрагмента текста является мотив тотального «незнания» и отсутствия всякой достоверной информации о произошедшем с ним на фоне констатации общественной взволнованности этим событием, подкрепленной упоминанием имени Пастернака — хорошо известного и значимого для Сталина. Бухаринские «я не знаю», «никто ничего не знает» и сообщение об отказе Агранова сообщить подробности не могли не срезонировать в сознании Сталина с его собственным незнанием о случившемся. Ситуация была нетипична для бюрократической практики вождя.

Например, осенью 1933 года Сталин был проинформирован тем же Аграновым об аресте и высылке драматургов Н. Эрдмана (включенного, как и Мандельштам, в «список Кагановича»), В. Масса и Э. Германа (Эмиля Кроткого). И преступление, и наказание этих писателей были идентичны мандельштамовским — «распространение к[онтр]р[еволюционных] литературных произведений» и высылка на три года в Сибирь и на Урал [8]. Однако для Сталина арест и высылка известных литераторов сюрпризом не стали — еще 9 июля 1933 года он получил письмо от тогдашнего зампреда ОГПУ Ягоды, в котором тот информировал его о факте сочинения и чтения Эрдманом и Массом «сатирических басен, на наш взгляд, контрреволюционного содержания», прилагал тексты самих басен и свое резюме: «Полагаю, что указанных литераторов следовало бы или арестовать, или выслать за пределы Москвы в разные пункты» [9]. Письмо Ягоды было внимательно прочтено Сталиным — его ключевые положения и вывод были им подчеркнуты. Информация же, полученная из письма Бухарина, явилась для Сталина полной неожиданностью.

Столь же нетривиальными для советской репрессивной практики были и изложенные Бухариным гипотетические мотивы преследования Мандельштама: драка с Алексеем Толстым, вызванная, в свою очередь, дракой «другого писателя» с женой Мандельштама. Очевидное несоответствие «бытового» повода и серьезности резонанса и возможных дальнейших последствий ареста Мандельштама должно было лишь усилить в глазах Сталина некоторую энигматичность всего этого дела.

Смысл резолюции Сталина однозначен: его возмутил не факт ареста известного писателя, а факт самодеятельности ОГПУ на литературном поле, целиком подлежащем «высочайшему» контролю. С точки зрения Сталина, никакого права арестовывать сколь-нибудь заметного литератора без его личной санкции у чекистов не было.

Контроль властей над писателями перед съездом усилился: «В предсъездовские дни, с весны 1934 г., СПО [Секретно-политический отдел] ОГПУ <...> организовал регулярное (примерно раз в 2–3 дня) информирование руководства наркомата и, соответственно, ЦК ВКП(б) о настроениях писателей, ходе выборов и составе делегатов, проводимых в писательской среде мероприятиях и совещаниях и т.п.» [10]. На этом фоне инцидент с Мандельштамом, информация о котором из ОГПУ не дошла до него, должен был восприниматься Сталиным особенно остро. 10 мая 1934 года умер председатель ОГПУ В.Р. Менжинский, и службу официально возглавил Г.Г. Ягода (Агранов остался на должности заместителя председателя ОГПУ). Сталин знал об особой позиции Ягоды в вопросе реформирования писательских организаций: связанный родством с идеологом упраздняемого РАППа Леопольдом Авербахом (братом жены Ягоды), он не всегда придерживался генеральной линии партии в культурной политике. Так, упомянутый во втором пункте письма Бухарина А.И. Стецкий, заведующий Отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б), в августе 1933 года сообщал Сталину: «Тов. Ягода слишком демонстрирует свои дружеские чувства по отношению к Авербаху. [Александр] Фадеев мне рассказывал, например, следующее: когда он решил порвать с Авербахом (то есть выйти из РАППа. — Г.М.), его пригласил к себе на дачу тов. Ягода и упрекал за то, что Фадеев решил “предать товарища”. Разговор носил такой резкий характер, что Фадеев пригрозил, что он сейчас же уйдет из Зубалова (место расположения госдач. — Г.М.). Если тов. Ягода продолжает в этом духе и теперь, то это скверно» [11]. Мнение Л.В. Максименкова о «саботаже» со стороны чекистов организации Союза писателей и его первого съезда представляется неоправданным преувеличением, но исключить со стороны Сталина опасения по поводу частичной потери контроля за поведением чекистов в «области культуры», особенно в дни перед писательским съездом, нельзя.

В июле 1934 года намечалась задуманная в феврале реорганизация ОГПУ в НКВД, отражавшая новую партийную линию на «нормализацию» жизни, отказ от «крайностей государственного террора и усиление роли правовых механизмов» [12]. В рамках кампании по «укреплению социалистической законности» работа ОГПУ весной и летом 1934 года была подвергнута критике Политбюро, отразившейся в целой серии решений. Одно из них особенно интересно для нас. 5 июня, за день или два до получения Сталиным бухаринского письма, Политбюро приняло два постановления, связанных с делом бывшего начальника управления противовоздушной обороны Наркомата тяжелой промышленности СССР А.И. Селявкина, осужденного на десять лет за продажу секретных военных документов. В апреле Сталин получил от прокурора СССР И.А. Акулова жалобу Селявкина, в которой утверждалось, что он оговорил себя на допросах в ОГПУ под угрозой расстрела. Проведенная проверка подтвердила, что дело было полностью сфальсифицировано. В постановлениях, принятых 5 июня, Политбюро отменяло приговор Селявкину (и присоединенным к нему чекистами подельникам) и отдельно указывало руководству органов «обратить внимание на серьезные недочеты в деле ведения следствия следователями ОГПУ» [13].

Таков был ближайший контекст резолюции вождя. Теперь Сталину оставалось понять, кто, собственно, стал жертвой неправового ареста.

Именно это было одной из целей его телефонного звонка Пастернаку.

«Он мастер? Мастер?»

И письмо Бухарина, и звонок Сталина Пастернаку не имеют точной датировки. Если в случае письма Бухарина, исходя из упоминания в нем попытки самоубийства Мандельштама в ночь на 4 июня и телеграмм Надежды Яковлевны, посланных 5 июня, мы можем датировать его 5–6 июня [14], то для звонка Пастернаку у нас есть другая хронологическая граница — он, как мне представляется, был совершен до официального изменения приговора Мандельштаму 10 июня.

Восстановленный на основе различных мемуарных свидетельств Е.В. и Е.Б. Пастернаками текст короткого разговора Сталина и Пастернака [15] начался со слов Сталина о том, что дело Мандельштама «пересматривается и с ним все будет хорошо». Сталин не случайно не сообщал Пастернаку о пересмотре дела Мандельштама как о состоявшемся факте — решение пересмотреть приговор было, несомненно, уже принято им, но еще не было оформлено Особым совещанием при Коллегии ОГПУ. Одним из элементов процесса пересмотра был, собственно, и сам звонок Пастернаку, состоявшийся, по моему мнению, 7–9 июня 1934 года [16].

В связи с получением письма Бухарина Сталин был озабочен несколькими вопросами: во-первых, самоуправством ОГПУ, во-вторых, тем, действительно ли Мандельштам является «первоклассным поэтом» (как его охарактеризовал Бухарин) и правда ли его арестом взволнован такой значительный автор, как Пастернак, и в-третьих — почему свое беспокойство Пастернак транслировал через лишь недавно восстановленного в партийных правах Бухарина, а не обратился непосредственно к нему самому. Нетрудно увидеть, что весь этот комплекс проблем объединен для Сталина деликатной темой потери контроля над ситуацией и нарушения номенклатурной субординации.

Таким образом, при реконструкции логики разговора чрезвычайно существенно то, что Сталин, ограниченный информацией из письма Бухарина, инициирует и ведет его из коммуникативной ситуации непонимания и незнания. Помимо сообщения о планируемом смягчении участи Мандельштама все реплики Сталина, запомнившиеся мемуаристам, имеют целью получить ответы на обозначенные выше вопросы.

Прежде всего, Сталина интересует, насколько существенен литературный статус Мандельштама. Его знаменитая реплика «Но ведь он мастер? Мастер?» имеет в виду не абстрактное художническое мастерство Мандельштама, но отсылает ко вполне определенному контексту актуальной литературной политики после разгона РАППа и начала подготовки всесоюзного писательского объединения. 20 октября 1932 года в доме Максима Горького Сталин, обращаясь к партийному писательскому активу, констатировал: «Надо писателю сказать, что литературному мастерству можно учиться и у контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова» [17]. Очевидно, что в сознании Сталина понятие «мастера художественного слова» прочно (по аналогии с военспецами и прочими представителями старого режима) было ассоциировано с представлением о «старом специалисте», чья чуждость советской власти искупалась его высоким профессионализмом [18]. В вину РАППу Сталин ставил слишком «нетерпимое» отношение к «беспартийным писателям» и призывал бывших рапповцев учиться у них. Характеристика, данная Бухариным Мандельштаму («первоклассный поэт»), после информации о претензиях к нему со стороны ОГПУ помещала поэта в глазах Сталина именно в этот ряд — «контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова». У Пастернака Сталин, принимая решение о смягчении участи Мандельштама, искал подтверждения не только оценки Бухарина, но, главным образом, этой своей классификации.

(Заметим, что из всех трактовок разговора наиболее близкой к реальности представляется версия Пастернака, переданная его женой Зинаидой Николаевной и, сообразно ее практическому уму, лишенная свойственных остальным версиям «психологизаций» и «усложнений»: «Боря считал, что Сталин позвонил, чтобы проверить слова Бухарина, сказавшего ему, что Пастернак взволнован арестом Мандельштама» [19].)

Выслушав, сколько можно судить, довольно сбивчивые и неуверенные реплики Пастернака («Вы как-то медлительно говорите», — заметил Сталин Пастернаку [20]), в целом тем не менее не противоречившие сообщенному Бухариным, и столкнувшись с желанием поэта перевести беседу в более общее русло, Сталин, сочтя свою задачу выполненной, потерял всякий интерес к разговору и прервал его.

(В скобках заметим, что медлительность, осторожность и известная «невнятность» Пастернака, вызвавшие явное раздражение бросившего трубку Сталина, понятны. «Странное», по определению Л.С. Флейшмана [21], содержание разговора было определено тем, что, как и Сталин, Пастернак, со своей стороны, также находился в сковывающей ситуации незнания — незнания о том, читал ли Сталин текст крамольного стихотворения Мандельштама и, главное, известно ли ему, что этот текст сам Пастернак слышал от автора. Пастернак не мог знать о том, что Мандельштам (по причинам, о которых мы можем лишь гадать) не назвал его имени на допросе, когда перечислил людей, ознакомленных им со стихотворением. Все это вместе с уникальным характером звонка Сталина — а это, как точно заметил тот же Флейшман [22], единственный из звонков вождя писателям, никак не спровоцированный обращением имярека к нему, — заставляло Пастернака гадать о степени потенциальной опасности разговора и стараться, по возможности избегая всякой конкретики, уводить диалог к абстрактным темам.)

Тема конкретных мандельштамовских стихов, согласно канонической версии разговора, Сталиным не поднималась — и это косвенное доказательство того, что к моменту разговора с Пастернаком Сталин имел лишь полученную от Бухарина информацию и ничего не знал о подлинной причине ареста Мандельштама. Она была названа ему лишь в Спецсообщении Агранова, направленном, по-видимому, в ответ на резолюцию на письме Бухарина [23]. Однако даже если согласиться с предположением Л.С. Флейшмана о том, что диалог Сталина и Пастернака «состоялся <...> после того, как Сталин получил из НКВД (ОГПУ будет реорганизовано в НКВД в июле. — Г.М.) — от Агранова или самого Ягоды — ту информацию, которую не имел Бухарин, когда писал вождю, а именно справку о стихотворной инвективе Мандельштама или даже ее текст» [24], то, как мы увидим далее, эта специфически поданная информация при всей ее новизне вряд ли смогла бы содержательно расширить разговор вождя с поэтом.

Тюремные фотографии Осипа Мандельштама в профиль и анфас из первого следственного дела. Май 1934 года.

ЦА ФСБ

«Уничтоженная» рукопись

Параллельно самостоятельным попыткам Сталина удостовериться в правдивости представленной ему Бухариным информации о Мандельштаме, арест которого вызвал такой дестабилизирующий эффект в культурном сообществе, работал и обычный бюрократический механизм, детально описанный Л.В. Максименковым при публикации письма Бухарина. Резолюция Сталина, несмотря на имперсональный характер, требовала от руководства ОГПУ ответа и оправдания своих действий. Эту функцию и выполняет, на мой взгляд, Спецсообщение Агранова.

Подписавший 16 мая без консультаций с высшим руководством ордер на арест Мандельштама Агранов оказался в сложном положении.

Известные нам свидетельства рецепции антисталинского текста Мандельштама в 1933–1934 годах полностью подтверждают его характеристику, данную Ахматовой и пересказанную Мандельштамом следователю Н.Х. Шиварову: «Со свойственными ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на “монументально-лубочный и вырубленный характер” этой вещи. Эта характеристика правильна потому, что этот гнусный контрреволюционный, клеветнический пасквиль, в котором сконцентрированы огромной силы социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому при одновременном признании его огромной силы, обладает качествами агитационного плаката большой действенной силы» [25]. То же подчеркивание внелитературного характера текста Мандельштама содержится и в реакции Пастернака, заявившего автору, что «это не литературный факт, а акт самоубийства» [26]. По точной характеристике Е.А. Тоддеса, «это был выход непосредственно в биографию, даже в политическое действие (сравнимое, с точки зрения биографической, с предполагавшимся участием юного Мандельштама в акциях террористов-эсеров)» [27].

Полностью в соответствии с таким восприятием написание направленного персонально против Сталина текста, авторство которого поэт признал на первом же допросе 18 мая, поначалу квалифицировалось следствием как «акция» и рассматривалось как террористический акт (что грозило расстрелом); сами стихи следователь Шиваров в разговоре с Н.Я. Мандельштам назвал «беспрецедентным контрреволюционным документом» [28]. Шиваров вел допросы в традиционной для советских органов логике раскрытия контрреволюционной организации с выходом на групповой процесс; стихотворение Мандельштама интерпретировалось как «оружие контрреволюционной борьбы»; следователя более всего интересовали лица, знакомые с текстом, их реакция на него и потенциальная валентность текста как «орудия <...> контрреволюционной борьбы, которое может быть использовано любой социальной группой». Протоколы допросов Мандельштама подтверждают слова Н.Я. Мандельштам: «Сначала Христофорыч вел следствие как подготовку к “процессу”» [29]. Предстоящим процессом над ним самим и всеми его близкими и знакомыми пугал Мандельштама и сосед-наседка по камере [30]. Все это совершенно органично вписывалось в логику и практику советской репрессивной политики конца 20-х — начала 30-х годов. Автором-режиссером многих из таких показательных процессов, имитирующих наличие в СССР группового антисоветского подполья, был Агранов.

Однако затем в ходе следствия произошел явный — и никак не отраженный в протоколах допросов — перелом. Н.Я. Мандельштам дважды приводит в «Воспоминаниях» слова следователя Шиварова о том, что «санкции на “процесс” [он] не получил, о чем он упомянул при свидании — “мы решили не поднимать дела” и тому подобное…» [31] В результате, как мы знаем, Мандельштам получил «типовой» для дел по сочинению и распространению «контрреволюционных литературных произведений» приговор: три года ссылки на Урале. Напомним, что точно такое же наказание было определено высланным из Москвы за сочинение антисоветских басен Эрдману, Массу и Герману. Таким образом, антисталинский памфлет, о котором следователь Шиваров по-своему справедливо отзывался как о «чудовищном, беспрецедентном “документе”», подобного которому «ему не приходилось видеть никогда» [32], был приравнен приговором к сатирическим басням известных юмористов, которых тот же Шиваров допрашивал в октябре 1933-го [33]. Такое решение не могло быть принято следователем самостоятельно и могло исходить только от его начальства — прежде всего, от санкционировавшего арест Мандельштама Агранова.

Колоритная фигура среди высокопоставленных сотрудников ЧК-ОГПУ, Агранов с начала 1920-х специализировался на «творческой интеллигенции», приятельствовал с Маяковским и Бриками, Мейерхольдом. Он, разумеется, в отличие от Сталина, прекрасно знал, кто такой Мандельштам. Что могло заставить Агранова изменить ход следствия и, несмотря на полное подчинение Мандельштама в ходе допросов логике следователя Шиварова (в свою очередь, подчиненной общей чекистской установке на фабрикацию групповых дел), ограничиться приговором, согласующимся с выработанной, очевидно, тем же Аграновым формулой, переданной в качестве «распоряжения свыше» Шиваровым Мандельштаму и его жене при тюремном свидании 28 мая, — «изолировать, но сохранить»? [34]

Самый очевидный сегодня довод — сознание значения фигуры Мандельштама для русской литературы — приходится счесть последней из вероятных мотиваций.

Получив от Шиварова протоколы допросов Мандельштама, Агранов увидел, что поэт назвал имена девяти человек, которые были знакомы с текстом стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…». Это были А.А. Ахматова, Л.Н. Гумилев, Б.С. Кузин, Э.Г. Герштейн, М.С. Петровых, В.И. Нарбут, а также Н.Я. Мандельштам, А.Э. Мандельштам и Е.Я. Хазин. Согласно принятой с начала 30-х практике, все они должны были подвергнуться репрессиям за недонесение властям о ставшем им известным антисоветском «документе» [35]. Для Агранова это означало необходимость вывода на судебный процесс не только родственников и молодых друзей Мандельштама, но и Анны Ахматовой и Владимира Нарбута, «старых» литераторов с именем и громкой известностью. В их литературных биографиях (как и в биографии Мандельштама) предсъездовские либеральные 1933–1934 годы были как раз отмечены возвращением на литературную поверхность после перерыва — у Ахматовой с 1924 года [36], у Нарбута с 1928-го [37]. На фоне начавшегося 13 мая 1934 года (за три дня до ареста Мандельштама) приема в новый Союз писателей и заключительной фазы подготовки его первого съезда инициация Аграновым политического «писательского» процесса не могла не быть сочтена руководством партии крайне деструктивной идеей, а возможно, могла быть воспринята и как тот самый «саботаж», о котором ведет речь Л.В. Максименков. Суровый, выходящий за рамки типовой репрессивной практики приговор известному поэту [38] также выглядел весьма несвоевременно [39]. Агранов, несомненно, был информирован и о мнении писательской среды: среди откликов, приведенных в специально составленной ОГПУ справке об откликах писателей на аресты Эрдмана, Масса и Германа (Кроткого), был, например, такой, вполне приложимый к делу Мандельштама и характерным образом апеллирующий к изменению внешне- и внутриполитической ситуации, приведшей через пару месяцев к решению о реорганизации ОГПУ и общей либерализации: «Я слышал эти басни и каламбуры, и вы их слышали, и ГПУ их хорошо знает, но широкая публика их не слышала и не знает; до нее донесется только одно, что теперь, когда у нас такое блестящее внешнее положение и внутреннее подкрепилось, вдруг стали хватать писателей. Это — компрометация системы» [40].

Не изолировать Мандельштама Агранов не мог. Но, поставленный перед выбором — погубить его или сохранить, Агранов, хорошо чувствуя общественно-политическую обстановку, выбирает последнее.

Эта установка и определила окончательный выбор между потенциально доступными ОГПУ сценариями (суд Коллегии ОГПУ / расстрел или лагерь на строительстве канала Москва — Волга [41] — Особое совещание / высылка из Москвы).

Однако при изоляции Мандельштама по максимально мягкому варианту его сохранение было возможно лишь при полном затушевывании сути его дела, тщательном нивелировании его «беспрецедентности», так поразившей следователя Шиварова и, судя по доступным нам свидетельствам, поражавшей всех, кто был ознакомлен с текстом стихотворения о Сталине. Именно поэтому Агранов отказывается сообщить Бухарину какие-либо подробности — иначе пришлось бы рассказывать ему о «террористическом» стихотворении [42].

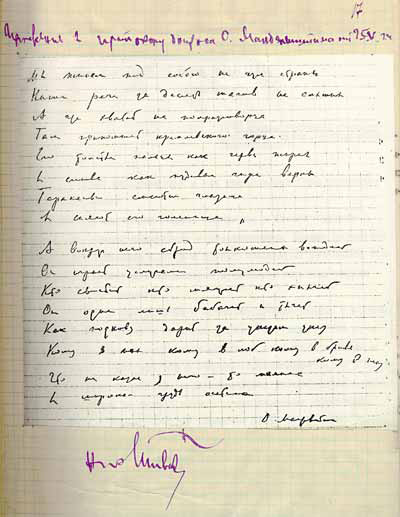

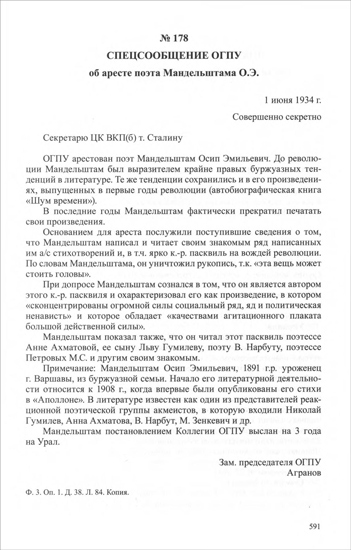

Спецсообщение ОГПУ об аресте поэта О.Э. Мандельштама 1 июня 1934 года

При составлении Спецсообщения Сталину Агранов был вынужден решать ту же проблему: как сообщить вождю о причинах ареста и высылки поэта, не раскрывая содержания инкриминируемого обвиняемому преступления?

Спецсообщение представляет собой стандартную информационную справку, составленную на основе показаний Мандельштама на допросах и общего политического позиционирования его творчества с точки зрения ОГПУ. Наиболее любопытным является в нем то, к каким манипуляциям прибегает Агранов с целью утаить от Сталина личностный характер стихотворной инвективы Мандельштама и предотвратить его возможное требование предоставить для ознакомления сам инкриминируемый Мандельштаму материал.

Как я уже сказал, текст справки выстроен на основе цитат из протоколов допросов Мандельштама. В частности, для центральной характеристики текста о Сталине использована приведенная выше цитата из пересказа Мандельштамом отзыва Ахматовой. Однако при цитировании протоколов Агранов прибегает к смысловой редактуре, в корне меняющей представление о характере описываемого произведения. Так, если сам Мандельштам на допросе исчерпывающе точно характеризовал свой текст как направленный «против вождя Коммунистической партии и советской страны» [43], Агранов в справке квалифицирует текст как «ярко к[онтр]-р[еволюционный] пасквиль на вождей революции». Причина этого «распыления» стихотворного адресата ясна: нежелание Агранова повышать политическую значимость и остроту текста Мандельштама упоминанием Сталина — в противном случае тем более вставал бы вопрос о том, почему об аресте известного писателя за стихи, направленные лично против Сталина и рассматривавшиеся поначалу следствием как аналог террористического акта, не было оперативно доложено самому вождю и почему так мягок приговор. Смысл же Спецсообщения Агранова сводился, с одной стороны, к демонстрации мотивированности задержания Мандельштама, а с другой — к нивелированию особого характера этого инцидента, к его, так сказать, типологизированию и встраиванию в общий ряд борьбы с типовыми проявлениями антисоветских настроений «мастеров» из «старой» интеллигенции.

Далее, имитируя цитату из показаний Мандельштама, Агранов выдумывает сведения об уничтожении рукописи антисталинской инвективы — между тем в показаниях поэта никаких свидетельств об уничтожении им текста нет, как нет и закавыченных Аграновым в целях маскировки своей выдумки мотивирующих «уничтожение» слов о том, что «эта вещь может стоить головы» [44].

Той же стратегии следует и структура Спецсообщения, выбранная Аграновым: в отличие, скажем, от сообщения о приговорах Эрдману, Массу и Герману, к которому прилагались копии протоколов допросов обвиняемых, никакого приложения с текстом допроса Мандельштама в Спецсообщении нет. Как, разумеется, нет и приложения с текстом «уничтоженного» стихотворения, дважды приведенного в протоколах допросов (один раз — рукой следователя, другой — рукой автора) [45].

Зампред ОГПУ осторожно делает все, чтобы у Сталина по прочтении Спецсообщения сложилось впечатление, что крамольный текст безвозвратно утерян, а вина автора в значительной части компенсирована его (текста) уничтожением.

Думается, что Агранов достиг своей цели.

Проблемы датировки и «постскриптум» 1935 года

В публикации 2017 года, подготовленной архивистами ФСБ, Спецсообщение Агранова датировано 1 июня 1934 года. Эта дата вызывает сразу несколько вопросов.

Если счесть ее соответствующей действительности, то неизбежно придется предположить, что уже 2 июня (если не в тот же день) Сталин знал об аресте и приговоре Мандельштама и, никак не возразив на Спецсообщение Агранова, таким образом «утвердил» их. В таком случае его резолюция на письме Бухарина может быть прочтена как глумливая и ироническая (напомню: «Кто дал им право арестовать Мандельштама. Безобразие…»). Это, в свою очередь, не может не вызвать вопросов об адресате этой глумливой иронии. Письмо, как известно, не вернулось к Бухарину, а было отправлено третьему лицу — заведующему Отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) Стецкому, призванному делить с Бухариным «типографское наследство» «Правды». Стецкий не был посвящен в секретную переписку ОГПУ (Агранова) со Сталиным, и, следовательно, риск того, что он не оценит столь специфический юмор вождя, а воспримет его всерьез, был весьма велик. Странно также, что такая «юмористическая» резолюция вызвала совсем не шуточный пересмотр приговора Мандельштаму.

Если воспринять слова Сталина как проявление его «коварства и двуличия» [46], то опять же неясно, почему Сталин, утвердивший (пусть и постфактум) приговор Мандельштаму, решил спустя почти неделю изобразить себя неинформированным и недовольным ОГПУ перед тем же Стецким, активнейшим образом вовлеченным вместе с ним в дела подготовки писательского съезда. Если иметь в виду версию о том, что Сталин хотел дальнейшего распространения информации о своем участии в деле Мандельштама, то эта задача решалась звонком Пастернаку, рассказывать о котором разрешил поэту секретарь Сталина Поскребышев, а не резолюцией, информация о которой умерла вместе со Стецким и обнаружение которой в 1993 году [47] стало сенсацией.

Резолюции, оставленные Сталиным на «литературных» бумагах в те же недели, когда разворачивалось дело Мандельштама, не несут никаких следов ни юмора, ни двуличия. Около 17 мая Сталин пишет на прошении Бориса Пильняка о выезде с женой за границу: «Можно удовлетворить» [48]. На письме Булгакова от 11 июня с аналогичной просьбой Сталин пишет: «Совещ[аться]» [49]. Наконец, на письмо секретаря Оргкомитета Союза писателей П. Юдина от 14 июня с просьбой дать указания относительно полученного из Парижа заявления Евгения Замятина о приеме в создаваемый союз Сталин накладывает резолюцию: «Предлагаю удовлетворить просьбу Замятина. И. Сталин» [50].

Как видим, эти (и другие) резолюции Сталина в высшей степени функциональны, прямо отражая содержание того документа, к которому относятся. Письмо Бухарина не содержало просьбы освободить Мандельштама или облегчить приговор, а являлось в своем роде информационной справкой о факте его ареста и высылки с приложением «экспертной» оценки его творческого облика (нетрудно заметить, что опытный бюрократ Бухарин в точности повторил в своем письме привычную Сталину структуру Спецсообщения ОГПУ). Соответственно, резолюция, наложенная Сталиным, касается не судьбы Мандельштама, а сталинской оценки сообщаемого ему факта ареста — причем сугубо в номенклатурно-ведомственной логике вопроса о полномочиях ОГПУ, вопрос о работе которого был, напомним, критически рассмотрен в постановлении Политбюро, принятом накануне, 5 июня. Указание о пересмотре приговора Особого совещания было, очевидно, дано Сталиным отдельно — в виде резолюции на Спецсообщении Агранова или в специальном письме Ягоде (или ему же по телефону). Эти документы нам (пока?) неизвестны.

Необходимо отметить, что опубликована лишь копия Спецсообщения Агранова, оставленная в свое время чекистами у себя и отложившаяся в архиве ФСБ. Оригинал его (возможно, с пометами Сталина) может храниться в его архиве (если не был уничтожен вместе с аналогичного рода информационными бумагами из ОГПУ-НКВД [51]). Экземпляр опубликованной копии нам недоступен, и нельзя исключать ошибку в дате на нем (равно как и ошибку при публикации копии). В любом случае в условиях неполной открытости сталинского архива и архива ОГПУ невозможно считать ряд документов по делу Мандельштама выстроенным окончательно и исчерпанным.

Важно, однако, отметить, что независимо от того, поступило ли к Сталину Спецсообщение Агранова до или после письма Бухарина, собственно аграновская линия в деле Мандельштама остается неизменной — это линия на «затушевывание» дела и на сокрытие от Сталина текста Мандельштама о нем. Есть все основания предполагать, что, какими бы мотивами ни руководствовался зампред ОГПУ, в ином случае заступничество Бухарина вряд ли было бы столь эффективным.

Через полтора года антисталинское стихотворение находившегося в Воронеже Мандельштама вновь оказалось занесено в протокол допроса — уже в стенах ленинградского НКВД.

Весной 1935 года органы получили сведения о том, что «в квартире Пунина обычно декламируются контрреволюционные стихи поэта Мандельштама о тов. Сталине (Мандельштам сослан)» [52]. 22 октября при аресте и обыске у Н.Н. Пунина в Фонтанном доме в списке изъятого отдельно значатся «Книжки О. Мандельштама — 3 [штуки]» [53]. Предметом особого внимания стало стихотворение Мандельштама и на допросах. Пунин и арестованный 23 октября Л.Н. Гумилев [54] признают, что неоднократно читали вслух стихи Мандельштама, что «читала их Анна Андреевна Ахматова после своего возвращения из Москвы, совпавшего с арестом Мандельштама, читала она их раза два или три, когда были я [Пунин], Гумилев и сама Ахматова, читала их при [Л.Я.] Гинзбург».

1 ноября начальник УНКВД по Ленинградской области Л.М. Заковский обратился к Ягоде за распоряжением «о немедленном аресте Ахматовой».

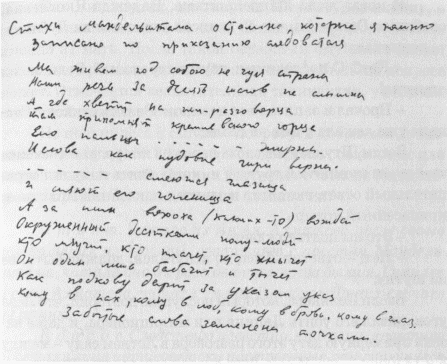

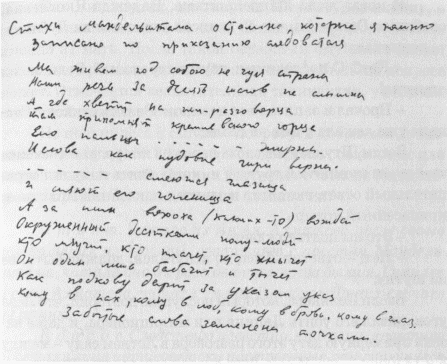

2 ноября 1935 года Лев Гумилев, обвиняющийся вместе с Пуниным и несколькими своими товарищами в террористических намерениях, «по приказанию следователя» по памяти (с пропусками и искажениями) записывает для следствия текст Мандельштама.

Стихи О.Э. Мандельштама, записанные Л.Н. Гумилевым по приказу следователя 2 ноября 1935 года

3 ноября во исполнение полученной из Москвы «директивы НКВД СССР» Пунин и Лев Гумилев были освобождены.

Решение об освобождении было оформлено Ягодой после получения им резолюции Сталина на письме Ахматовой к нему, датированном той же пятницей, 1 ноября 1935 года, когда Заковский запросил у Москвы санкцию на ее арест. Письмо Ахматовой и написанное одновременно с ним письмо Пастернака были с помощью Поскребышева переданы Сталину, по-видимому, в субботу, 2 ноября. Резолюция Сталина гласила: «т. Ягода. Освободить из-под ареста и Пунина и Гумилева и сообщить об исполнении. И. Сталин». В воскресенье, 3 ноября, машинописная копия письма Ахматовой, изготовленная в секретариате Сталина, с его карандашной резолюцией (и с подписью ознакомленного с ней Молотова) вместе с подлинниками писем Ахматовой и Пастернака была доставлена в секретариат Ягоды в НКВД. В 22 часа того же (воскресного!) дня Пунин и Гумилев были освобождены в Ленинграде [55]. Утром Поскребышев сообщил об этом телефонным звонком в квартиру Пастернака на Волхонке — куда в июне 1934-го звонил Сталин.

Бюрократический тайминг чрезвычайно важен для нашего понимания механизма принятия Сталиным решения о «молниеносном» (по слову Пастернака [56]) освобождении Пунина и Гумилева. Полученные (как и письмо Бухарина) по прямому каналу, письма Ахматовой и Пастернака были тем материалом, на основе которого Сталин делал выводы. Приказывая освободить Пунина и Гумилева, Сталин не стал требовать от НКВД дополнительных материалов по их делу и руководствовался исключительно соображениями сиюминутной политической целесообразности [57]. В отличие от дела Мандельштама, прямые просьбы Ахматовой и Пастернака (ссылавшегося, кстати, в своем письме на телефонный разговор со Сталиным) были оформлены абсолютно «форматно», что позволяло принять решение стандартным способом накладывания «итоговой» резолюции непосредственно на относящийся к ней документ. В этом случае — опять же в отличие от дела 1934 года — объем информации, полученной Сталиным из писем, был достаточен и не требовал от него дополнительных движений вроде звонка Пастернаку.

4 ноября, в понедельник (когда при обычном ходе событий на стол Ягоды должна была лечь просьба Заковского об аресте Ахматовой), дело Пунина, Гумилева и других постановлением начальника 4-го отделения Секретно-политического отдела Ленинградского управления госбезопасности В.П. Штукатурова было сдано в архив. Стихи Мандельштама вновь остались невостребованными в Кремле. В истории русской литературы от Пушкина до Бродского [58] коммуникация «Поэт и Царь» [59], одной из центральных глав которой традиционно считается дело Мандельштама 1934 года, всегда отличалась досадной односторонностью.

[1] «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934). Сб. док. в 10 т. Т. 10 в 3 ч. 1932–1934 гг. Ч. 1. — М., 2017. С. 591. Благодарю И.З. Сурат за указание на эту публикацию.

[2] Документ, впервые опубликованный Л.В. Максименковым (Вопросы литературы. 2003. Июль—август. С. 239), фототипически воспроизведен в кн.: Павел Нерлер. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. — М., 2010. Вкладка.

[3] Павел Нерлер. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 38. Ср. с. 39. Сразу оговоримся, что исключаем из нашего рассмотрения посвященную теме «Сталин и писатели» эссеистику Бенедикта Сарнова и, в частности, его текст «Случай Мандельштама», аккумулировавший все возможные при разборе этой темы несуразности и бездоказательные гипотезы.

[4] Об «оттепельном» изменении статуса Мандельштама, в частности, см.: Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. — СПб., 2005. С. 131. Там же содержится полемическая отсылка к употребляемому Максименковым термину «номенклатурный писатель». Если, однако, раскрывать содержание употребляемого Максименковым понятия через актуальную принадлежность того или иного автора к институциональной системе советской литературы и его заметный статус в том или ином ее сегменте, то Мандельштам, несомненно, может считаться «номенклатурным автором». Сам Максименков, впрочем, сколько можно судить, склонен раскрывать термин буквально, в соответствии с его словарным значением: «Его [Мандельштама] имя было включено в список-реестр, который был подан Сталину в момент создания оргкомитета ССП в апреле 1932 года» (Вопросы литературы. 2003. Июль—август. Выделено нами. — Г.М.). Заметим, что подобная временная «перемена участи» коснулась тогда же не только Мандельштама и, скажем, Андрея Белого (см.: М.Л. Спивак. Андрей Белый — мистик и советский писатель. — М., 2006. С. 423–436), но и гораздо более далеких от советских литературных институций и в целом от режима М. Кузмина (см.: Г.А. Морев. Советские отношения М. Кузмина (К построению литературной биографии) // Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 82. В августе 1934-го Кузмин был принят в Союз советских писателей) и Анны Ахматовой (см. прим. 36).

[5] Леонид Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946) // Вопросы литературы. 2003. Июль—август.

[6] Описание документа и касающийся Мандельштама фрагмент даны Л.В. Максименковым: «Мандельштам числится в разделе беспартийных литераторов. В нем всего 58 человек. Беллетристов, драматургов, поэтов: 41. Эрдман (“Мандат”, “Самоубийца”). 42. Сейфуллина. 43. Багрицкий (“Запад”). 44. П. Низовой. 45. О. Мандельштам. 46. М. Светлов. 47. Вересаев. 48. К. Зеленский <sic!>. 49. Зенкевич. 50. Л. Никулин» (Огонек. 2016. № 2. С. 32) .

[7] «Лето 1934 г. Подготовка к съезду писателей. Бухарин и Каменев в Ленинграде (в ленинградской квартире Бухарина во дворе АН). Подготовка речей Бухарина, Каменева, Горького» (воспоминания Ю.Г. Оксмана; цит. по: Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 263.).

[8] Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг. — М., 1999. С. 207.

[9] Там же. С. 202–203. О предыстории ареста Эрдмана и Масса см.: О.И. Киянская, Д.М. Фельдман. Словесность на допросе. — М., 2018. С. 111–121. 2 февраля 1934 года в Москве был арестован Н.А. Клюев, который обвинялся в «распространении к<онтр>-р<евролюционных> литерат<урных> произведений и в мужеложестве» (V.A. Domanskij. Н.А. Клюев: последние годы жизни // Revue des Études Slaves. 2006. F. 77-3. P. 443). И.М. Гронский, на тот момент главный редактор «Известий» и «Нового мира», бывший одним из инициаторов репрессий против Клюева, в позднейших воспоминаниях особо подчеркивал, что получил на них санкцию Сталина (см.: И.М. Гронский. О крестьянских писателях / Публ. М. Никё // Минувшее. Исторический альманах. Paris, 1990. Вып. 8. С. 151).

[10] Власть и художественная интеллигенция. С. 215.

[11] Цит. по: Леонид Максименков. От опеки до опалы. Как Осип Мандельштам не стал советским писателем // Огонек. 2016. № 2. С. 33. Контекст событий 1932 года, в том числе письмо Стецкого Сталину и Кагановичу об «антипартийной работе РАППа» от 11 мая 1932 года с упоминанием Фадеева, см.: Вячеслав Огрызко. Плата за власть // Литературная Россия. 2015. 16 сентября. О персональных стратегиях Ягоды в политике репрессий см. также: О.И. Киянская, Д.М. Фельдман. Словесность на допросе. С. 115–117.

[12] Олег Хлевнюк. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. — М., 2010. С. 224.

[13] Там же.

[14] Этой же датировки придерживается П.М. Нерлер (Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 40). В комментариях С.В. Василенко и П.М. Нерлера к «Воспоминаниям» Н.Я. Мандельштам 5 июня датированы и письмо Бухарина, и резолюция Сталина на нем, и его разговор с Пастернаком (Надежда Мандельштам. Собрание сочинений. — Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 510).

[15] Впервые анонимно: Заметки о пересечении биографий Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака // Память. Исторический сборник. Вып. 4. — М., 1979; Paris, 1981. С. 318–319. Некоторые дополнительные детали — например, дневниковое свидетельство Сергея Спасского 2 ноября 1934 года, фиксирующее рассказ Пастернака (Роман Тименчик. Сергей Спасский и Ахматова // Toronto Slavic Quarterly. Fall 2014. № 50. С. 94), — дополняют, но не меняют установившуюся картину разговора.

[16] 11 июня в письме бывшей жене Е.В. Пастернак поэт, как отмечает Е.Б. Пастернак, намекает на звонок Сталина, задержавший его в Москве; по контексту письма речь идет о событии двух-трехдневной давности (Борис Пастернак. «Существованья ткань сквозная…» Переписка с Евгенией Пастернак. — М., 1998. С. 389).

[17] Речь Сталина застенографирована писателем Феоктистом Березовским, текст опубликован Л.В. Максименковым (Вопросы литературы. 2003. Июль—август).

[18] Нам известно о принятом через месяц после замены приговора Мандельштаму решении Сталина освободить из заключения видного военспеца А.И. Верховского. О.В. Хлевнюк приводит «мотивировочное» письмо Ворошилова Сталину, логика которого демонстрирует типологическую связь этих случаев: «Если и допустить, что, состоя в рядах Красной армии, Верховский А. не был активным контрреволюционером, то, во всяком случае, другом нашим он никогда не был, вряд ли и теперь стал им. Это ясно. Тем не менее, учитывая, что обстановка теперь резко изменилась (речь идет о нормализации внешней и внутренней ситуации. — Г.М.), считаю, что можно было бы без особого риска его освободить, использовав по линии научно-исследовательской работы» (Олег Хлевнюк. Хозяин. С. 222).

[19] Еще одна версия звонка Сталина Пастернаку / Сообщение Н. Селюцкого [А.И. Добкина] // Память. Исторический сборник. Вып. 2. — М., 1977; Paris, 1979. С. 441.

[20] Роман Тименчик. Сергей Спасский и Ахматова. С. 94.

[21] Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 226.

[22] Там же.

[23] Само письмо с резолюцией Сталина было отправлено А.И. Стецкому, но не оттого, что, как считает Флейшман, «“дело” Мандельштама, не рассматриваемое более как подведомственное репрессивным органам, целиком переходит в сферу компетенции инстанций, ведавших писателями» (там же, с. 235), а потому, что Стецкий был упомянут Бухариным во втором пункте письма: с ним был связан вопрос о передаче материальной базы газеты «Правда» «Известиям». В составе архива Стецкого оно было конфисковано НКВД в 1938 году при его аресте; из НКВД передано в архив (ныне в РГАСПИ). Нет сомнений, что содержание резолюции Сталина было передано руководству ОГПУ — по-видимому, его секретариатом.

[24] Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 229.

[25] Павел Нерлер. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 47.

[26] [Е.В и Е.Б. Пастернак.] Заметки о пересечении биографий Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. С. 316.

[27] Евгений Тоддес. Избранные труды по русской литературе и филологии. — М., 2019. С. 414.

[28] Надежда Мандельштам. Собрание сочинений. Т. 1. С. 107.

[29] Там же. С. 158.

[30] Там же. С. 151.

[31] Там же. С. 158 (глава «Христофорыч»). Слова следователя о решении «не поднимать дела» приведены и в главе «Свидание» (с. 107).

[32] Там же. С. 160.

[33] Протоколы допросов см.: О.И. Киянская, Д.М. Фельдман. Словесность на допросе. С. 123–135.

[34] Теоретически можно предположить, что автором знаменитой по «Воспоминаниям» Н.Я. Мандельштам формулы был Ягода, тоже относившийся к «высшему начальству» Шиварова. В любом случае исключено, что она, как пишут многие авторы, в том числе Э.Г. Герштейн (см.: Эмма Герштейн. Мемуары. — СПб., 1998. С. 331), принадлежала Сталину, ничего не знавшему в этот момент об аресте Мандельштама.

[35] Ср. слова Шиварова, приведенные Н.Я. Мандельштам: «“Как должен был на вашем месте поступить советский человек?” — сказал он, обращаясь ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности… Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова “преступление” и “наказание”. Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили “не поднимать дела”» (Собрание сочинений, т. 1, с. 107). Л.С. Флейшман (указ. соч., с. 229) совершенно справедливо вспоминает в связи с этим об обвинениях в недонесении о приравненной (по инициативе Сталина) к теракту (как и стихи Мандельштама) рукописи Мартемьяна Рютина «Сталин и кризис пролетарской диктатуры», предъявленных Л.Б. Каменеву и Г.Е. Зиновьеву осенью 1932 года (оба арестованы, исключены из партии и подвергнуты административной ссылке; подробнее см.: В.З. Роговин. Власть и оппозиции. — М., 1993).

[36] В январе 1933 года в журнале «Звезда» публикуется статья Ахматовой «Последняя сказка Пушкина», через год в издательстве Academia вышли письма Рубенса в ее переводе. В декабре 1933 года глава той же Academia Каменев вел в Москве разговоры об издании стихов Ахматовой (см.: Роман Тименчик. Последний поэт. Анна Ахматова в 1960-е годы. — Иерусалим—Москва, 2015. Т. 2. С. 72).

[37] Стихи Нарбута появились в «Новом мире» в марте 1933-го. 9 марта 1934 года он выступал в Москве на заседании Оргкомитета Союза советских писателей, был принят в члены союза (см.: О.И. Киянская, Д.М. Фельдман. Словесность на допросе. С. 72).

[38] Агранов наверняка знал о вызванном арестом Мандельштама общественном волнении: вопросы Бухарина, хлопоты литовского посла Юргиса Балтрушайтиса на съезде журналистов, обращение Ахматовой к секретарю ЦИК СССР Авелю Енукидзе — все это составляло «шумок», о значении которого в развитии дела Мандельштама говорила, по свидетельству Н.Я. Мандельштам, Ахматова (Надежда Мандельштам. Собрание сочинений. Т. 1. С. 103).

[39] За полгода до Мандельштама Коллегия ОГПУ, в ведении которой (в отличие от Особого совещания, приговорившего Мандельштама) были серьезные преступления, каравшиеся сроком от трех лет, также спустила на тормозах дело журналиста М.Д. Вольпина, обвинявшегося в «террористических намерениях». «Терроризм» из обвинительного заключения, несмотря на признательные показания и показания свидетелей, был исключен, Вольпин получил пять лет лагерей. Исследовавшие дело Вольпина О.И. Киянская и Д.М. Фельдман также пишут о факторе «политической целесообразности» (указ. соч., с. 138). Та же тенденция к смягчению наказания просматривается и в деле Н.А. Клюева. 5 марта 1934 года его дело слушала Коллегия ОГПУ. Клюева, обвиняемого по двум статьям УК (58–10 и 16–151), приговорили к 5 годам заключения в исправительном лагере. Приговор был сразу же при вынесении заменен на высылку на тот же срок в город Колпашев в Западной Сибири (см.: Л. Пичурин. Последние дни Николая Клюева. Томск, 1995). Осенью и это решение было Ягодой смягчено: 4 ноября распоряжением из Москвы поэт был переведен в Томск (см.: V.A. Domanskij. Н.А. Клюев: последние годы жизни // Revue des Études Slaves. 2006. F. 77-3. P. 446).

[40] Отзыв драматурга П.Н. Фурманского. Цит. по: Alexis Berelowitch. Les écrivains vus par l'OGPU // Revue des Études Slaves. 2001. F. 73-4. P. 635.

[41] Об этой возможности упоминал следователь Шиваров (Надежда Мандельштам. Собрание сочинений. Т. 1. С. 107).

[42] Ягода прочтет его Бухарину позже, как бы «в отместку», после того как руководству ОГПУ станет известна сталинская резолюция на письме Бухарина, в первой половине июня 1934 года, — и тот в ужасе откажется принять Н.Я. Мандельштам в «Известиях» при ее появлении в Москве проездом из Чердыни в Воронеж. В каком-то смысле из той же логики исходила и Н.Я. Мандельштам, утаив от Бухарина при первом обращении к нему за помощью в мае суть предъявленного мужу обвинения.

[43] Павел Нерлер. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 46 (курсив мой. — Г.М.).

[44] В протоколах допросов дважды упоминается лишь намерение М.С. Петровых, записавшей текст с голоса, уничтожить его (Павел Нерлер. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 46, 49).

[45] Напомним, что тексты антисоветских басен Эрдмана и Масса также были приложены к письму Ягоды Сталину с предложением арестовать и выслать этих литераторов из Москвы.

[46] Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 225.

[47] «Всегда и везде я буду настаивать на своей полной и абсолютной невиновности…» Письма Н.И. Бухарина последних лет. Август—декабрь 1936 г. / Публ. Ю. Мурина // Источник. 1993. № 2. С. 14.

[48] «Счастье литературы». Государство и писатели. 1925–1938. Документы. — М., 1997. С. 172.

[49] Власть и художественная интеллигенция. С. 213. Булгакову в выезде было отказано.

[50] Там же.

[51] О подобной практике нам сообщил Н.В. Петров.

[52] Соответствующий документ опубликован Л.В. Максименковым (Огонек. 2016. № 2. С. 33).

[53] Здесь и далее материалы следствия по делу Пунина и Гумилева цит. по: А.Н. Козырев. Как это было // Вспоминая Л.Н. Гумилева: Воспоминания. Публикации. Исследования. — СПб., 2003. С. 257–331.

[54] Есть основания полагать, что упоминание Мандельштамом его имени рядом с именем Ахматовой на допросе заставило органы ОГПУ/НКВД начать его «разработку» еще в 1934 году (см.: Эмма Герштейн. Мемуары. С. 329).

[55] См.: О.В. Головникова, Н.С. Тархова. «И все-таки я буду историком!» // Звезда. 2002. № 8.

[56] Из его благодарственного письма Сталину 1935 года (Власть и художественная интеллигенция. С. 275). Отметим, что именно это письмо Пастернака было сохранено по распоряжению Сталина в его личном архиве.

[57] Время ареста Пунина и Гумилева охарактеризовано Л.С. Флейшманом (со ссылкой на автобиографическое свидетельство Луи Фишера) как «момент наибольшей либерализации в стране» (Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 376). Характерно, что решение Сталина не могло служить, как уместно здесь выразиться, «охранной грамотой»: в изменившихся условиях и Мандельштам, и Пунин, и Л. Гумилев были вновь репрессированы.

[58] См.: Глеб Морев. «Кто сказал “а”»: выезд Иосифа Бродского из СССР.

[59] Являющаяся, по точному замечанию Мандельштама на допросе, частью более общей проблематики «страна и властелин» (Павел Нерлер. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 47).

В 2017 году в очередном выпуске исторического сборника «“Совершенно секретно”: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934)» было впервые опубликовано хранящееся в Центральном архиве ФСБ РФ Спецсообщение заместителя председателя ОГПУ Якова Агранова об аресте и ссылке Мандельштама, адресованное Сталину [1]. На мой взгляд, этот документ замыкает разорванную до сегодняшнего дня цепочку архивных документов, связанных с арестом Мандельштама в 1934 году, и позволяет пересмотреть многие сложившиеся вокруг первого дела Мандельштама стереотипы.

Право на арест

Мандельштам был арестован в ночь на 17 мая у себя в квартире в писательском доме в Нащокинском переулке (в присутствии приехавшей из Ленинграда Ахматовой). Поводом для ареста послужил донос неизвестного нам сексота из литературных кругов, сообщившего чекистам о существовании антисталинского стихотворения Мандельштама и чтении им этого и других неопубликованных антисоветских текстов знакомым. На первом же допросе Мандельштам признался в авторстве написанного в ноябре 1933 года стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...» и сообщил имена людей, которых ознакомил с его текстом. Уже через 10 дней, 26 мая, Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило поэта к трем годам ссылки в уральском городе Чердынь. 3 июня Мандельштам с женой прибыли в Чердынь, ночью поэт выбросился из окна больницы, куда их временно поместили. 5 июня Надежда Яковлевна телеграфировала в Москву о попытке самоубийства Мандельштама и о его психическом заболевании. Одним из ее адресатов был покровительствовавший поэту с конца 20-х годов Н.И. Бухарин, недавно (в феврале 1934 года) ставший главным редактором газеты «Известия». После получения телеграммы Надежды Яковлевны Бухарин в очередном деловом письме Сталину поднимает тему ареста Мандельштама, упоминая, что к нему «все время апеллируют» защитники поэта и, в частности, отдельно подчеркивая «полное умопомрачение» Бориса Пастернака «от ареста Мандельштама». Среди дел, затронутых в письме Бухарина, внимание Сталина привлекает только пункт, касающийся Мандельштама. Он подчеркивает его красным карандашом и синим карандашом оставляет на письме резолюцию: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...» [2]

Пятого же июня Москва требует от Свердловского ОГПУ проведения немедленной психиатрической экспертизы ссыльного, а 9 июня — срочного переведения его в больницу в Свердловск. Наконец, 10 июня в Москве то же Особое совещание ОГПУ принимает постановление об изменении постановления от 26 мая: высылку на Урал заменяют «минусом 12» — запретом жить в столицах и некоторых крупных городах СССР.

Связь смягчения участи Мандельштама с резолюцией Сталина очевидна. Однако до последнего времени эта резолюция оставалась своего рода безответной репликой, повисающей в воздухе. Л.В. Максименков, впервые полностью опубликовавший и прокомментировавший письмо Бухарина с ремаркой Сталина, справедливо предположил, что «резолюция (поручение, приказ) Сталина должна была автоматически привести в “порядке контроля” к внутриведомственному расследованию дела Мандельштама» и что «недостающие звенья» в этом деле рано или поздно будут обнаружены. Таким «недостающим звеном» в цепи сопутствующих делу Мандельштама документов и является, на мой взгляд, подписанное Аграновым и адресованное Сталину Спецсообщение ОГПУ об аресте поэта.

Автограф стихотворения О.Э. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...» из следственного дела 1934 года.

ЦА ФСБ

«Никто ничего не знает»

Исходя из текста надписи Сталина, можно предположить, что до получения письма Бухарина (предположительно 6–7 июня) он ничего не знал об аресте Мандельштама. (Гипотеза П.М. Нерлера о том, что 25–26 мая председатель ОГПУ Ягода по телефону информировал Сталина об аресте Мандельштама и даже прочитал ему криминальное стихотворение, выглядит совершенно неосновательной и, более того, опровергается самим же автором, который, противореча себе, подтверждает далее, что в момент получения письма Бухарина Сталин не знал об аресте Мандельштама [3].)

Прагматика и социополитический контекст и бухаринского письма, и самого ареста Мандельштама точно реконструированы Максименковым. Он справедливо отмечает, что для Сталина не санкционированный им лично арест ОГПУ одного из «номенклатурных» советских писателей в преддверии готовящегося Первого съезда их союза (членом которого Мандельштам, безусловно, стал бы при ином развитии событий) и одного из знаковых объектов предсъездовской либерализации 1932–1933 годов [4] был вопиющим превышением органами их полномочий [5].

Нет никакой уверенности в том, что, несмотря на присутствие имени Мандельштама в поданном Сталину Кагановичем в апреле 1932 года многофамильном «списке-реестре» советских писателей [6], он до начала июня 1934 года толком представлял себе, кто такой Мандельштам, и тем более читал его произведения. Письмо Бухарина, однако, давало Сталину весь необходимый контекст, чтобы понять, что на фоне активной подготовки назначенного (после неоднократных переносов) на конец июня писательского съезда, которой Сталин придавал серьезное политическое значение и в которую был непосредственно погружен, произошло нечто экстраординарное.

Дорогой Коба,

На дня четыре-пять я уезжаю в Ленинград, так как должен засесть за бешеную подготовку к съезду писателей, а здесь мне работать не дают: нужно скрыться (адрес: Акад[емия] Наук, кв. 30). В связи с сим я решил тебе написать о нескольких вопросах:

1). Об Академии Наук. Положение становится окончательно нетерпимым. Я получил письмо от секретаря партколлектива т. Кошелева (очень хороший парень, бывший рабочий, прекрасно разбирающийся). Это — сдержанный вопль. Письмо прилагаю. Если бы ты приказал — как ты это умеешь, — все бы завертелось. В добавление скажу еще только, что за 1934 г. Ак[адемия] Н[аук] не получила никакой иностр[анной] литературы — вот тут и следи за наукой!

2). О наследстве «Правды» (типографском). Было решено, что значительная часть этого наследства перейдет нам. На посл[еднем] заседании Оргбюро была выбрана комиссия, которая подвергает пересмотру этот тезис, и мы можем очутиться буквально на мели. Я прошу твоего указания моему другу Стецкому, чтобы нас не обижали. Иначе мы будем далеко выброшены назад. Нам действительно нужно старое оборудование «Правды» и корпуса.

3). О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался (!) с А[лексеем] Толстым, которому нанес «символический удар» за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену. Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены М[андельштама], что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и т.д. Моя оценка О. Мандельштама: он — первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он — безусловно не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т.д. Т.к. ко мне все время апеллируют, а я не знаю, что он и в чем он «наблудил», то я решил написать тебе об этом. Прости за длинное письмо. Привет.

Твой Николай.

P.S. О Мандельштаме пишу еще раз / на об[ороте] потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста М[андельштам]а и никто ничего не знает.

26 мая, в день вынесения приговора Мандельштаму, в «Литературной газете» было объявлено о том, что Бухарин выступит на съезде писателей с докладом о поэзии (он будет писать его в той самой ленинградской квартире Академии наук, о которой упоминает в письме [7]). Напомним, что все ключевые докладчики на съезде утверждались Сталиным. В этом контексте письмо Бухарина приобретало особое значение для адресата. Упоминание же Бухариным многочисленных апелляций к нему со стороны литературной общественности и, главное, отдельное возвращение к теме Мандельштама с упоминанием Пастернака (через два месяца провозглашенного в докладе Бухарина первым советским поэтом) сигнализировали о серьезности инцидента с Мандельштамом.

Если внимательно прочитать посвященный Мандельштаму пункт письма Бухарина, то становится ясно, что смысловой доминантой этого фрагмента текста является мотив тотального «незнания» и отсутствия всякой достоверной информации о произошедшем с ним на фоне констатации общественной взволнованности этим событием, подкрепленной упоминанием имени Пастернака — хорошо известного и значимого для Сталина. Бухаринские «я не знаю», «никто ничего не знает» и сообщение об отказе Агранова сообщить подробности не могли не срезонировать в сознании Сталина с его собственным незнанием о случившемся. Ситуация была нетипична для бюрократической практики вождя.

Например, осенью 1933 года Сталин был проинформирован тем же Аграновым об аресте и высылке драматургов Н. Эрдмана (включенного, как и Мандельштам, в «список Кагановича»), В. Масса и Э. Германа (Эмиля Кроткого). И преступление, и наказание этих писателей были идентичны мандельштамовским — «распространение к[онтр]р[еволюционных] литературных произведений» и высылка на три года в Сибирь и на Урал [8]. Однако для Сталина арест и высылка известных литераторов сюрпризом не стали — еще 9 июля 1933 года он получил письмо от тогдашнего зампреда ОГПУ Ягоды, в котором тот информировал его о факте сочинения и чтения Эрдманом и Массом «сатирических басен, на наш взгляд, контрреволюционного содержания», прилагал тексты самих басен и свое резюме: «Полагаю, что указанных литераторов следовало бы или арестовать, или выслать за пределы Москвы в разные пункты» [9]. Письмо Ягоды было внимательно прочтено Сталиным — его ключевые положения и вывод были им подчеркнуты. Информация же, полученная из письма Бухарина, явилась для Сталина полной неожиданностью.

Столь же нетривиальными для советской репрессивной практики были и изложенные Бухариным гипотетические мотивы преследования Мандельштама: драка с Алексеем Толстым, вызванная, в свою очередь, дракой «другого писателя» с женой Мандельштама. Очевидное несоответствие «бытового» повода и серьезности резонанса и возможных дальнейших последствий ареста Мандельштама должно было лишь усилить в глазах Сталина некоторую энигматичность всего этого дела.

Смысл резолюции Сталина однозначен: его возмутил не факт ареста известного писателя, а факт самодеятельности ОГПУ на литературном поле, целиком подлежащем «высочайшему» контролю. С точки зрения Сталина, никакого права арестовывать сколь-нибудь заметного литератора без его личной санкции у чекистов не было.

Контроль властей над писателями перед съездом усилился: «В предсъездовские дни, с весны 1934 г., СПО [Секретно-политический отдел] ОГПУ <...> организовал регулярное (примерно раз в 2–3 дня) информирование руководства наркомата и, соответственно, ЦК ВКП(б) о настроениях писателей, ходе выборов и составе делегатов, проводимых в писательской среде мероприятиях и совещаниях и т.п.» [10]. На этом фоне инцидент с Мандельштамом, информация о котором из ОГПУ не дошла до него, должен был восприниматься Сталиным особенно остро. 10 мая 1934 года умер председатель ОГПУ В.Р. Менжинский, и службу официально возглавил Г.Г. Ягода (Агранов остался на должности заместителя председателя ОГПУ). Сталин знал об особой позиции Ягоды в вопросе реформирования писательских организаций: связанный родством с идеологом упраздняемого РАППа Леопольдом Авербахом (братом жены Ягоды), он не всегда придерживался генеральной линии партии в культурной политике. Так, упомянутый во втором пункте письма Бухарина А.И. Стецкий, заведующий Отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б), в августе 1933 года сообщал Сталину: «Тов. Ягода слишком демонстрирует свои дружеские чувства по отношению к Авербаху. [Александр] Фадеев мне рассказывал, например, следующее: когда он решил порвать с Авербахом (то есть выйти из РАППа. — Г.М.), его пригласил к себе на дачу тов. Ягода и упрекал за то, что Фадеев решил “предать товарища”. Разговор носил такой резкий характер, что Фадеев пригрозил, что он сейчас же уйдет из Зубалова (место расположения госдач. — Г.М.). Если тов. Ягода продолжает в этом духе и теперь, то это скверно» [11]. Мнение Л.В. Максименкова о «саботаже» со стороны чекистов организации Союза писателей и его первого съезда представляется неоправданным преувеличением, но исключить со стороны Сталина опасения по поводу частичной потери контроля за поведением чекистов в «области культуры», особенно в дни перед писательским съездом, нельзя.

В июле 1934 года намечалась задуманная в феврале реорганизация ОГПУ в НКВД, отражавшая новую партийную линию на «нормализацию» жизни, отказ от «крайностей государственного террора и усиление роли правовых механизмов» [12]. В рамках кампании по «укреплению социалистической законности» работа ОГПУ весной и летом 1934 года была подвергнута критике Политбюро, отразившейся в целой серии решений. Одно из них особенно интересно для нас. 5 июня, за день или два до получения Сталиным бухаринского письма, Политбюро приняло два постановления, связанных с делом бывшего начальника управления противовоздушной обороны Наркомата тяжелой промышленности СССР А.И. Селявкина, осужденного на десять лет за продажу секретных военных документов. В апреле Сталин получил от прокурора СССР И.А. Акулова жалобу Селявкина, в которой утверждалось, что он оговорил себя на допросах в ОГПУ под угрозой расстрела. Проведенная проверка подтвердила, что дело было полностью сфальсифицировано. В постановлениях, принятых 5 июня, Политбюро отменяло приговор Селявкину (и присоединенным к нему чекистами подельникам) и отдельно указывало руководству органов «обратить внимание на серьезные недочеты в деле ведения следствия следователями ОГПУ» [13].

Таков был ближайший контекст резолюции вождя. Теперь Сталину оставалось понять, кто, собственно, стал жертвой неправового ареста.

Именно это было одной из целей его телефонного звонка Пастернаку.

«Он мастер? Мастер?»

И письмо Бухарина, и звонок Сталина Пастернаку не имеют точной датировки. Если в случае письма Бухарина, исходя из упоминания в нем попытки самоубийства Мандельштама в ночь на 4 июня и телеграмм Надежды Яковлевны, посланных 5 июня, мы можем датировать его 5–6 июня [14], то для звонка Пастернаку у нас есть другая хронологическая граница — он, как мне представляется, был совершен до официального изменения приговора Мандельштаму 10 июня.

Восстановленный на основе различных мемуарных свидетельств Е.В. и Е.Б. Пастернаками текст короткого разговора Сталина и Пастернака [15] начался со слов Сталина о том, что дело Мандельштама «пересматривается и с ним все будет хорошо». Сталин не случайно не сообщал Пастернаку о пересмотре дела Мандельштама как о состоявшемся факте — решение пересмотреть приговор было, несомненно, уже принято им, но еще не было оформлено Особым совещанием при Коллегии ОГПУ. Одним из элементов процесса пересмотра был, собственно, и сам звонок Пастернаку, состоявшийся, по моему мнению, 7–9 июня 1934 года [16].

В связи с получением письма Бухарина Сталин был озабочен несколькими вопросами: во-первых, самоуправством ОГПУ, во-вторых, тем, действительно ли Мандельштам является «первоклассным поэтом» (как его охарактеризовал Бухарин) и правда ли его арестом взволнован такой значительный автор, как Пастернак, и в-третьих — почему свое беспокойство Пастернак транслировал через лишь недавно восстановленного в партийных правах Бухарина, а не обратился непосредственно к нему самому. Нетрудно увидеть, что весь этот комплекс проблем объединен для Сталина деликатной темой потери контроля над ситуацией и нарушения номенклатурной субординации.

Таким образом, при реконструкции логики разговора чрезвычайно существенно то, что Сталин, ограниченный информацией из письма Бухарина, инициирует и ведет его из коммуникативной ситуации непонимания и незнания. Помимо сообщения о планируемом смягчении участи Мандельштама все реплики Сталина, запомнившиеся мемуаристам, имеют целью получить ответы на обозначенные выше вопросы.

Прежде всего, Сталина интересует, насколько существенен литературный статус Мандельштама. Его знаменитая реплика «Но ведь он мастер? Мастер?» имеет в виду не абстрактное художническое мастерство Мандельштама, но отсылает ко вполне определенному контексту актуальной литературной политики после разгона РАППа и начала подготовки всесоюзного писательского объединения. 20 октября 1932 года в доме Максима Горького Сталин, обращаясь к партийному писательскому активу, констатировал: «Надо писателю сказать, что литературному мастерству можно учиться и у контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова» [17]. Очевидно, что в сознании Сталина понятие «мастера художественного слова» прочно (по аналогии с военспецами и прочими представителями старого режима) было ассоциировано с представлением о «старом специалисте», чья чуждость советской власти искупалась его высоким профессионализмом [18]. В вину РАППу Сталин ставил слишком «нетерпимое» отношение к «беспартийным писателям» и призывал бывших рапповцев учиться у них. Характеристика, данная Бухариным Мандельштаму («первоклассный поэт»), после информации о претензиях к нему со стороны ОГПУ помещала поэта в глазах Сталина именно в этот ряд — «контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова». У Пастернака Сталин, принимая решение о смягчении участи Мандельштама, искал подтверждения не только оценки Бухарина, но, главным образом, этой своей классификации.

(Заметим, что из всех трактовок разговора наиболее близкой к реальности представляется версия Пастернака, переданная его женой Зинаидой Николаевной и, сообразно ее практическому уму, лишенная свойственных остальным версиям «психологизаций» и «усложнений»: «Боря считал, что Сталин позвонил, чтобы проверить слова Бухарина, сказавшего ему, что Пастернак взволнован арестом Мандельштама» [19].)

Выслушав, сколько можно судить, довольно сбивчивые и неуверенные реплики Пастернака («Вы как-то медлительно говорите», — заметил Сталин Пастернаку [20]), в целом тем не менее не противоречившие сообщенному Бухариным, и столкнувшись с желанием поэта перевести беседу в более общее русло, Сталин, сочтя свою задачу выполненной, потерял всякий интерес к разговору и прервал его.

(В скобках заметим, что медлительность, осторожность и известная «невнятность» Пастернака, вызвавшие явное раздражение бросившего трубку Сталина, понятны. «Странное», по определению Л.С. Флейшмана [21], содержание разговора было определено тем, что, как и Сталин, Пастернак, со своей стороны, также находился в сковывающей ситуации незнания — незнания о том, читал ли Сталин текст крамольного стихотворения Мандельштама и, главное, известно ли ему, что этот текст сам Пастернак слышал от автора. Пастернак не мог знать о том, что Мандельштам (по причинам, о которых мы можем лишь гадать) не назвал его имени на допросе, когда перечислил людей, ознакомленных им со стихотворением. Все это вместе с уникальным характером звонка Сталина — а это, как точно заметил тот же Флейшман [22], единственный из звонков вождя писателям, никак не спровоцированный обращением имярека к нему, — заставляло Пастернака гадать о степени потенциальной опасности разговора и стараться, по возможности избегая всякой конкретики, уводить диалог к абстрактным темам.)

Тема конкретных мандельштамовских стихов, согласно канонической версии разговора, Сталиным не поднималась — и это косвенное доказательство того, что к моменту разговора с Пастернаком Сталин имел лишь полученную от Бухарина информацию и ничего не знал о подлинной причине ареста Мандельштама. Она была названа ему лишь в Спецсообщении Агранова, направленном, по-видимому, в ответ на резолюцию на письме Бухарина [23]. Однако даже если согласиться с предположением Л.С. Флейшмана о том, что диалог Сталина и Пастернака «состоялся <...> после того, как Сталин получил из НКВД (ОГПУ будет реорганизовано в НКВД в июле. — Г.М.) — от Агранова или самого Ягоды — ту информацию, которую не имел Бухарин, когда писал вождю, а именно справку о стихотворной инвективе Мандельштама или даже ее текст» [24], то, как мы увидим далее, эта специфически поданная информация при всей ее новизне вряд ли смогла бы содержательно расширить разговор вождя с поэтом.

Тюремные фотографии Осипа Мандельштама в профиль и анфас из первого следственного дела. Май 1934 года.

ЦА ФСБ

«Уничтоженная» рукопись

Параллельно самостоятельным попыткам Сталина удостовериться в правдивости представленной ему Бухариным информации о Мандельштаме, арест которого вызвал такой дестабилизирующий эффект в культурном сообществе, работал и обычный бюрократический механизм, детально описанный Л.В. Максименковым при публикации письма Бухарина. Резолюция Сталина, несмотря на имперсональный характер, требовала от руководства ОГПУ ответа и оправдания своих действий. Эту функцию и выполняет, на мой взгляд, Спецсообщение Агранова.

Подписавший 16 мая без консультаций с высшим руководством ордер на арест Мандельштама Агранов оказался в сложном положении.

Известные нам свидетельства рецепции антисталинского текста Мандельштама в 1933–1934 годах полностью подтверждают его характеристику, данную Ахматовой и пересказанную Мандельштамом следователю Н.Х. Шиварову: «Со свойственными ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на “монументально-лубочный и вырубленный характер” этой вещи. Эта характеристика правильна потому, что этот гнусный контрреволюционный, клеветнический пасквиль, в котором сконцентрированы огромной силы социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому при одновременном признании его огромной силы, обладает качествами агитационного плаката большой действенной силы» [25]. То же подчеркивание внелитературного характера текста Мандельштама содержится и в реакции Пастернака, заявившего автору, что «это не литературный факт, а акт самоубийства» [26]. По точной характеристике Е.А. Тоддеса, «это был выход непосредственно в биографию, даже в политическое действие (сравнимое, с точки зрения биографической, с предполагавшимся участием юного Мандельштама в акциях террористов-эсеров)» [27].

Полностью в соответствии с таким восприятием написание направленного персонально против Сталина текста, авторство которого поэт признал на первом же допросе 18 мая, поначалу квалифицировалось следствием как «акция» и рассматривалось как террористический акт (что грозило расстрелом); сами стихи следователь Шиваров в разговоре с Н.Я. Мандельштам назвал «беспрецедентным контрреволюционным документом» [28]. Шиваров вел допросы в традиционной для советских органов логике раскрытия контрреволюционной организации с выходом на групповой процесс; стихотворение Мандельштама интерпретировалось как «оружие контрреволюционной борьбы»; следователя более всего интересовали лица, знакомые с текстом, их реакция на него и потенциальная валентность текста как «орудия <...> контрреволюционной борьбы, которое может быть использовано любой социальной группой». Протоколы допросов Мандельштама подтверждают слова Н.Я. Мандельштам: «Сначала Христофорыч вел следствие как подготовку к “процессу”» [29]. Предстоящим процессом над ним самим и всеми его близкими и знакомыми пугал Мандельштама и сосед-наседка по камере [30]. Все это совершенно органично вписывалось в логику и практику советской репрессивной политики конца 20-х — начала 30-х годов. Автором-режиссером многих из таких показательных процессов, имитирующих наличие в СССР группового антисоветского подполья, был Агранов.