Как Салтыков-Щедрин стал злейшим критиком власти и типичным чиновником

28 января 2021 ● "Горький"

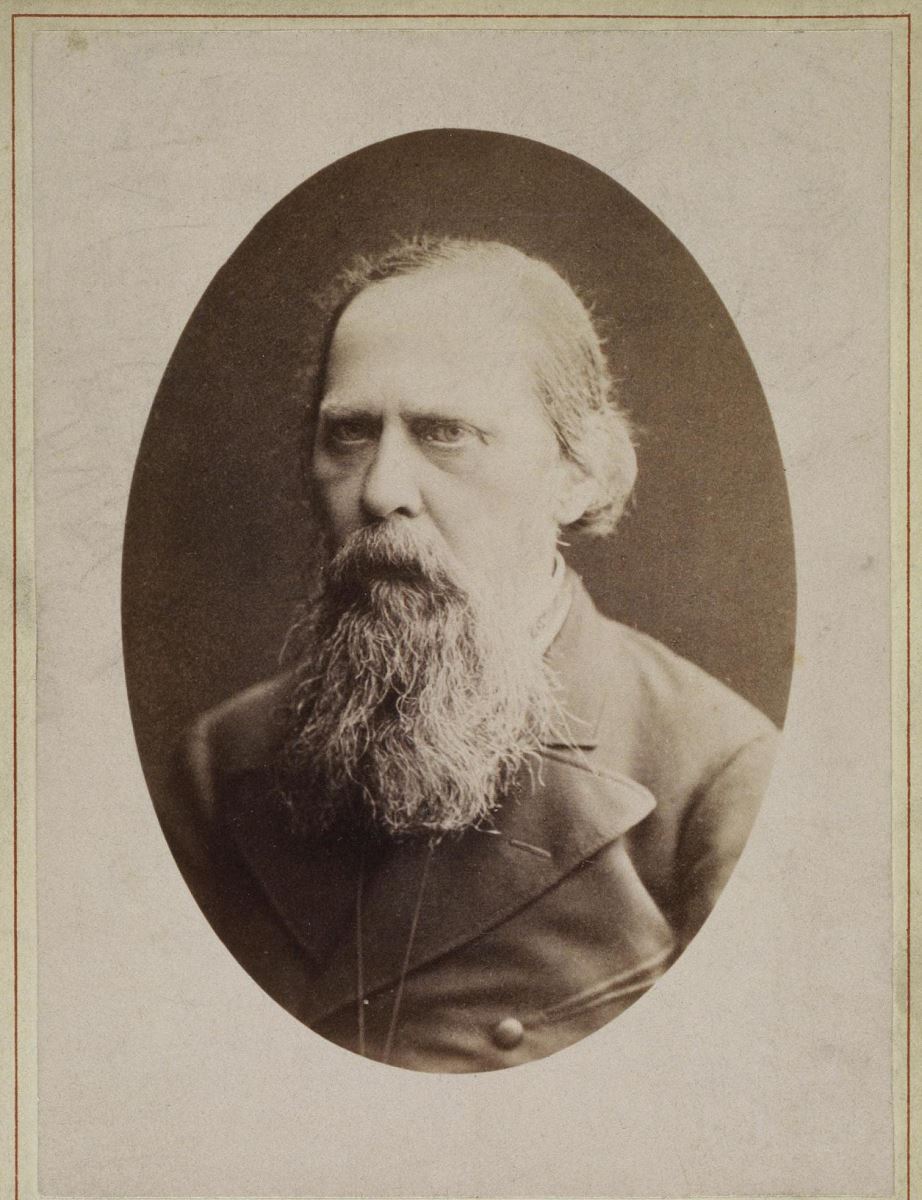

К 195-летию со дня рождения великого русского писателя.

Пожалуй, ни один литератор не сумел описать русскую власть так точно, беспощадно и смешно, как родившийся ровно 195 лет назад Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Для многих город Глупов по сей день остается прошлым, настоящим и будущим России — но парадокс заключается в том, что сам писатель был плоть от плоти той системы, которую с такой сокрушительной яростью критиковал. О двойственной натуре Салтыкова-Щедрина и о его бессмертном сатирическом творчестве по просьбе «Горького» рассказывает Светлана Волошина.

Актуальность и популярность М. Е. Салтыкова-Щедрина в современном отечественном мире можно определить простым способом: число фейковых цитат — более или менее остроумных выражений неизвестного происхождения, приписываемых сатирику, — сравнимо с числом таких же «цитат» из Бисмарка (главного специалиста по государственным вопросам).

Всем известно: Салтыков-Щедрин описывал прошлое, свое настоящее и наше общее будущее. Однако, кажется, немеркнущей славой Салтыков обязан тому, что он описал архетип отечественной власти, ее принципы, практики и способы взаимодействия с подданными.

Те щедринские произведения, что цитируются (уже достоверно) чаще других, — про власть: она там протагонист и антагонист, второстепенный герой и фон, площадь для бахтинского карнавала и его действующие лица, гротескный Левиафан и безличный Органчик.

Если попытаться вспомнить, кто еще из отечественных литераторов писал о власти, то список окажется предельно кратким: Н. В. Гоголь с «Ревизором» (и Пушкин с «Медным всадником»). Дальше — сложнее: пожалуй, губернатор Лембке в «Бесах» Ф. М. Достоевского (однако этого автора, насколько можно судить, больше интересовала проблема этничности властей, чуждых национальным интересам местных жителей и глубинному пониманию общественно-политического контекста). Далее придется оставить первый ряд литераторов и вспомнить А. Ф. Писемского с романом «Тысяча душ» — однако его главный герой Калинович, дослужившийся до вице-губернатора, показан читателю не как представитель власти, а как карьерист. «Классическая» литература предпочитала иметь дело с «маленьким человеком», чиновником невысокого класса, фокусируясь на его психологических проблемах и социальной незащищенности. Впрочем, ради справедливости стоит отметить, что описывать (и тем более критически!) властные структуры на протяжении большей части XIX в. было невозможно по цензурным причинам.

Салтыков же представил отечественную власть во всех ее стадиях, ипостасях и проявлениях — от тесно связанных с реалиями вятской администрации «Губернских очерков» и до всероссийских в «Истории одного города».

От Макса Вебера до Майкла Манна

Впрочем, Михаил Евграфович вышел далеко за пределы художественной литературы, создав — в виде упомянутой «Истории одного города» — настоящий трактат о политической теории и философии, физиологии, социологии и истории русской власти, ее «истоках, механизмах и результатах».

Салтыков-Щедрин — наш истинный Макиавелли, Макс Вебер и Майкл Манн, и отечественному читателю вовсе необязательно для проникновения в суть отечественных же реалий читать иностранных классиков — по той простой причине, что российское властное поле испокон века живет в своем климате, по своим законам и родит свои, особые плоды.

Салтыков постиг сам и продемонстрировал читателям отечественную административную машину и ее агентов через их практики, и гротескный язык — не только личное пристрастие автора: он полностью соответствует событиям и образам в его текстах. Авторская аллегория местной властной иерархии представлена уже на первых страницах «Истории»: «Взгляни на первую лужу — и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет».

Вероятно, этот удивительный язык — смесь отсылок к библейским текстам («церковно-книжный витийственный слог»), славянизмы, канцелярщина, (почти) научные термины, просторечия и брань — словом, тот язык, что веселит читателя и точно подходит для изображения реалий власти и подчинения, был не выведен писателем искусственно, но естественным образом воспринят им с детства, от родителей, а после лишь развит и взлелеян.

«Воистину Христос воскресе! Николай Евграфович... ты взял у меня английский перевод и до сих пор не можешь исправить, ну не говно ли ты человек, и к нещастию нашему сын наш, ох! как это прискорбно. А о „Живописном обозрении” не хлопочи, уж я другим доверил его получить, а ты такая дрянь, с коею и дело иметь никому нельзя. Прощай, сын, недостойный нашего благословения и сожаления. Остаюсь огорченный отец твой Евграф Салтыков», — так обращался к старшему сыну родитель.

«В нашем семействе не было в обычае по головке гладить»

Довольно (и своеобразно) образованный отец (член ордена мальтийских рыцарей, «читал мистиков на нескольких европейских языках и в хозяйство не входил», — пишет исследователь Е. Н. Грачева), мать из купеческого рода — хозяйственная, безапелляционно-суровая и нередко жестокая, однако и склонная к сентиментальным порывам. Типичное педагогическое ее указание мужу звучало так: «Учитель глуп и от глупости не умеет ими (т. е. детьми. — С.В.) управлять... Я его просто сгоню... скотину... А ты не философствуй...» При этом, получив портрет 18-летнего «милого Мишухи», она «не расставалась с оным весь день и даже вкушая пищу клала его перед собой». Родители и жизнь в провинции дали своеобразный результат, затронувший и языковое развитие М. Е. Салтыкова.

Образование он тем не менее получил хорошее: закончил Императорский Царскосельский лицей (где познакомился с Буташевичем-Петрашевским, кружок которого позже посещал) и начал гражданскую службу с чином 10-го класса (коллежского секретаря). Зажиточные, но тем более экономные родители выхлопотали сыну обучение на казенный кошт, так что он был обязан отслужить шесть лет государственным чиновником — и начал карьеру в канцелярии Военного министерства.

В 1847 г. Салтыков дебютировал в журнале А. А. Краевского «Отечественные записки» и, по-видимому, в то время был настроен идеалистически-революционно (несмотря на разрыв отношений с петрашевцами, идеям, ими проповедуемым, он продолжал отчасти сочувствовать). В связи с революционными событиями во Франции в начале 1848 г. Салтыков высказывался в непривычном для читателя ключе и стиле: «...Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этой неистощимостью жизненного творчества, которое... рвалось захватить всё дальше и дальше. И точно, мы не только пленялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги от глаз бодрствующего начальства».

«Пленение» идеями свободы быстро закончилось реализацией метафоры: в мартовской книжке тех же «Отечественных записок» появилась повесть Салтыкова «Запутанное дело», и ее автора арестовали. Последующая официальная переписка между свежесозданным «Комитетом для рассмотрения действий цензуры периодических изданий», военным министром А. И. Чернышевым и главноуправляющим III отделением А. Ф. Орловым привела к мрачному, но не трагическому исходу: «как самое содержание, так и все изложение сих повестей обнаруживают вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие», поэтому «Государь Император, снисходя к молодости Салтыкова, Высочайше повелеть соизволил уволить его от службы по Канцелярии Военного Министерства и немедленно отправить на служение тем же чином в Вятку, передав особому надзору тамошнего Начальника губернии, с тем, чтобы Губернатор о направлении его образа мыслей и поведении постоянно доносил Государю Императору».

Таким образом, до начала нового царствования Салтыков насильственным методом включенного наблюдения изучал структуру и механизмы действия провинциальной власти (по меткому выражению его маменьки, «укусил сырой земли»). Помимо исполнения «сидячих» канцелярских дел (в том числе — в должности правителя губернаторской канцелярии), Салтыков много ездил по Вятской и соседним губерниям по служебным надобностям: так, в ходе расследования о раскольниках-старообрядцах он познакомился с П. И. Мельниковым-Печерским, а также неким беглопоповцем Трофимом Тихоновым Щедриным, у которого, по одной из версий, и позаимствовал литературный псевдоним.

Вероятно, интерес к мрачным явлениям государственного быта был у Салтыкова, так сказать, в крови: он обращал на них внимание уже в отрочестве. По словам биографа С. А. Макашина, Салтыков «еще в бытность в лицее... заинтересовался уголовным правом и пенитенциарной системой... Интерес к ним был обусловлен рано возникшей потребностью Салтыкова разобраться и уяснить себе природу основных аномалий в общественной и государственной жизни».

Любопытно, что избавлением из вятской ссылки Салтыков был обязан личному властному вмешательству: прибывший в Вятку по делам ополчения П. П. Ланской — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, муж бывшей Н. Н. Пушкиной, а главное, кузен нового министра внутренних дел — и официально, и лично писал просьбы к последнему и к Л. В. Дубельту. В конце 1855 г. Александр II разрешил Салтыкову «проживать и служить, где пожелает».

«Сивилизация — это такое тонкое, нежное вещество, которое нельзя по произволу бросать в грязь; грязь от этого не высохнет, а только даст зловредные испарения»

Определенным итогом ссылки стали «Губернские очерки» — беллетризованные зарисовки провинциальных чиновничьих нравов, обычаев и ступеней властной иерархии. «Очерки» — чтение, безусловно, поучительное и интересное, но, возможно, выигравшее бы и в пользе, и в интересе, останься они в рамках документальной, а не художественной прозы. Нередко в этих текстах дикие подробности провинциального административного быта, события и образы, взятые автором «из реальной жизни», кажутся гиперболизацией, фантастикой, данью художественному жанру и смешиваются с действительно таковыми. К сожалению, при этом они теряют часть своей силы — силы действительно бывшего, «жизненной подлинности» (по выражению Л. Я. Гинзбург), удерживая лишь силу «художественной выразительности». (Впрочем, даже относительно либеральная цензура начального этапа правления Александра II вряд ли пропустила бы такую публицистику.)

Вероятно, наиболее «дикие» события и образы вятской ссылки и вовсе не могли бы появиться в печати. Любопытно, что истинное устройство отечественной провинциальной власти выглядит слишком фантастическим, чтобы служить предметом описания реалистической литературы.

Таков, например, некий «эпизод из вятских впечатлений», пересказанный в воспоминаниях одним из современников со слов Салтыкова:

«В числе других чиновных лиц был я приглашен и на обед председателем палаты гражданского суда... Я увидел, что за обедом несколько человек лакеев служат во фраках, чему крайне удивился, так как ни в клубе, ни в частных домах мне не приходилось здесь видеть прислугу во фраках. Я обратился за разъяснением к соседу своему по столу, председателю казенной палаты, спрашивая его, откуда мог получить такую приличную прислугу наш хозяин. В ответ на это мой сосед пригласил меня спросить об этом у самого хозяина дома... <я> получил следующий ответ: „это мои ребята”. Оставаясь по-прежнему в недоумении, я сказал: „Извините, ваше превосходительство, я не совсем понимаю вас”. Я получил снова в ответ: „это мои столоначальники”. При моем положении опального человека мне, конечно, неудобно было входить в дальнейшие обсуждения вопроса о лакеях во фраках, но я сильно заподозрил нашего любезного хозяина в желании мистифицировать меня... На следующий день после памятного мне обеда я отправился в палату гражданского суда и был несказанно удивлен, действительно признав в столоначальниках тех лакеев, которые прислуживали вчера за обедом у председателя. Только на сей раз они были не во фраках, а в вицмундирах с блестящими форменными пуговицами». (Позже выяснилось, что пуговицы, отличавшие мундиры от фраков, чиновниками не пришивались, а просто закреплялись, чтоб можно было их быстро менять).

Так или иначе, «Губернские очерки» сделали литературное имя Салтыкова-Щедрина известным, однако вплоть до своей отставки в 1868 г. основным его занятием оставалась государственная служба, т. е. изучение «административного ресурса» и активное действие на поприще его модернизации в разных городах. Сначала Салтыкова назначили вице-губернатором в Рязань («Пусть едет служить да делает сам так, как пишет», — напутствовал Александр II, и не зря: в Рязани за реформаторский пыл его прозвали «вице-Робеспьером» и «домашним Герценом», но «за неприятные манеры и грубое его обращение» не любили).

Сравнение с Герценом, впрочем, не так случайно. Герцен отбывал ссылку в той же Вятке (правда, в предыдущем десятилетии) и оставил весьма яркие зарисовки чиновничьего быта. Герцену с вятским губернатором повезло меньше, и его записи по дикости сюжета и образов не уступают салтыковским, однако разница в характере и темпераменте здесь особенно заметна. Так, например, выглядит подзаголовок главы о вятской жизни в «Былом и думах»: «Чиновники. — Сибирские генерал-губернаторы. — Хищный полицмейстер. — Ручный судья. — Жареный исправник. — Равноапостольный татарин. — Мальчик женского пола. — Картофельный террор и пр.». Статистика же в официальных документах выглядела следующим образом: «Утопших — 2, причины утопления неизвестны — 2», и в графе сумм выставлено «четыре»... На вопрос, нe было ли ассигновано сумм на постройку церкви, биржи, богадельни, ответы шли так: «На постройку биржи ассигновано было — не было».

При схожести локаций, микросюжетов и прототипов нарративы двух авторов несхожи: в самом деле, человек — это стиль.

В отличие от Герцена, служба для которого была хуже тюрьмы, Салтыков продолжил административную карьеру. В конце 1859 г. он подал прошение о переводе в Тверь — из-за разногласий с губернатором Н. М. Муравьевым — и занял пост тамошнего вице-губернатора (позже, с 1864 г., он был председателем пензенской Казенной палаты, потом управляющим Казенной палатой в Туле).

В начале 1861 г. жандармский штаб-офицер в донесении охарактеризовал Салтыкова следующим образом: «Сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчинённых; этими качествами приобрёл особенное доверие и внимание Начальника губернии...»

Солидный административный опыт Салтыкова и его слава «уважаемого диагноста наших общественных зол и недугов» (выражение И. М. Сеченова) позже свели его и с крупнейшим властным агентом — М. Т. Лорис-Меликовым. Тот, по свидетельству сына сатирика, нуждаясь в советнике для составления конституции (той конституции, «которую загодя называли „куцей” и которой не суждено было быть обнародованной»), «обратился к отцу с просьбой оказать ему содействие».

«Краткое рассуждение об усмирениях, с примерами»

Примечательно, что в административных же практиках самого Салтыкова проявилась одна из важных черт его характера: двойственность и противоречивость; деятельное желание прогресса и просвещения — и привычно-официальные насильственные меры для их внедрения.

Так, во время службы в Вятке он был (справедливо) недоволен отсутствием самоорганизации низших и средних сословий и их нежеланием участвовать в деятельности даже тех немногочисленных общественно-политических институтов, что были доступны при Николае I. В одном из донесений (про выборы в слободскую городскую думу) Салтыков предлагал так искоренять гражданскую лень: «чтобы достигнуть возможно большей искренности в выборах, следует принять принудительные меры для привлечения мещан на общественные должности, а не возлагать все на купцов».

Это сосуществование предельных противоречий в характере и личности, вероятно, тоже часть отечественного архетипа: Салтыков органически был создан в точности как те, кого он столь жестоко осуждал в своих текстах, и в этом одна из «разгадок» его глубокого понимания русской «загадочной души» и ее изъянов.

Щедрин ненавидел произвол, беззаконие и грязь — по крайней мере, жестоко и эмоционально осуждал их в своих текстах, но продолжал, однако, воспроизводить порицаемые им черты в жизни.

«Михаил Евграфович Салтыков был чисто русский человек, горячо любил свою родину», — писали мемуаристы Унковские, после чего неожиданно приводили в доказательство следующую цитату из текста писателя:

«Я люблю делать то, что мне хочется, и тогда, когда мне хочется это делать, а не дожидаться каких-то назначенных на всё часов. В Берлине каждое утро моют улицы — в известный час; я в это время боюсь выходить из дома: я привык плюнуть на панель, когда мне желательно, а плевать на чистое место как-то совестно... Такое стеснение мешает отдыхать и лечиться в немецких курортах, не вижу проку от лечения».

Сатирик осуждал нецензурную брань, так распространенную в «сплошь ругающейся матерно стране», однако «ни в письмах, ни в ежедневной речи, но, разумеется, не при женщинах, не только не избегал этих свойственных русским людям оборотов речи, но, пожалуй, даже несколько злоупотреблял ими».

Часто вспоминают мемуаристы и доверчивость Салтыкова в финансовых делах, и при этом (в поздние годы) — его прижимистость.

Он ненавидел и порицал стеснение свободы — гражданской и личной, унижение человеческого достоинства, неряшливость в быту, грубость и несправедливость, создал одни из самых мрачных образов семейного деспотизма, пассивной и активной агрессии и острого человеческого от того несчастья — в «Господах Головлевых» и «Пошехонской старине». Однако же воспоминания очевидцев о его семейных привычках были такими:

«Дома к обеду выходил Михаил Евграфович обыкновенно в халате и большом платке или пледе на плечах, в высшей степени всегда раздраженный, нервный. Сначала он садился и долго откашливался, потом начинал в чем-нибудь упрекать жену; всегда находился предлог, чтобы ее бранить: или она забыла ему дать вовремя лекарство, или не позаботилась купить черносливу, по совету доктора Боткина, или заказала не то кушанье, которое он просил. „Да ведь она каменная, мраморная статуя, — кричал он, ударяя кулаком по столу, — разве она позаботится о больном человеке, у нее каменное сердце”... „Нет, ты не забыла, а ты нарочно, змея проклятая”. Потом начнет бранить сына, перенося на него гнев».

При этом жить даже в краткой разлуке с молодой, красивой и легкомысленной женой (которая, по обычаю жен русских писателей, обладала талантом разбирать и переписывать набело чудовищные каракули мужниных черновиков, а на брань не обижалась) он не мог, детей же баловал.

Анекдоты о поведении Салтыкова во время похорон его коллеги, многолетнего работодателя и соредактора Н. А. Некрасова, удивляют цинизмом: «Заметив, что при въезде в церковные ворота голова Некрасова качалась в разные стороны, Михаил Евграфович не мог удержаться, чтобы не сказать: „Посмотрите, как Некрасов качает головой, это он удивляется, что попал в церковь”».

«Чтобы исполнить долг юмористики»

За время службы и после нее Салтыков написал огромное количество текстов — как художественных, так и публицистических. «История одного города», «Господа Головлевы», «Пошехонская старина», некоторые сказки — несомненные шедевры на все времена. Работа для некрасовского «Современника», письмо и соредакторство в «Отечественных записках» давали неплохой заработок, оплачивавшийся постранично, точнее, полистно, что не могло не отразиться на объеме и иногда, в обратной пропорции, — на качестве. Большая часть текстов Салтыкова-Щедрина находится на стыке талантливых художественных произведений и публицистики толстых русских журналов второй половины XIX в. — обстоятельной, неспешной, «разгонистой», вязкой, обильной повторами и непривычному современному читателю кажущейся утомительной.

Отчасти поэтому цитаты (и «цитаты») из Салтыкова-Щедрина имеют такое широкое хождение в народе: его тексты хорошо поддаются «нарезке» на яркие, точные афоризмы, которые можно вытаскивать без особого ущерба для контекста и понимания.

При желании цитат можно набрать несколько томов, разделив на темы и подтемы, периодически меняя их очередность и разбавляя новыми — в зависимости от актуальной повестки дня и текущего политического контекста.

Далеко ходить не нужно: описание основных «замечательнейших действий» градоначальников города Глупова, их «скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства мостовых, обложения данями откупщиков» едино на все времена.

Жителей столицы можно долго утешать цитатами про мостовые — размощение и замощение которых было, кажется, у некоторых градоначальников основным времяпрепровождением.

Так, Бородавкин определил типичную последовательность действий градоначальников, от благих намерений до исполнения: «замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам; вновь ходатайствовал о заведении в Глупове академии, но, получив отказ, построил съезжий дом» («особое помещение при полиции, в котором по распоряжению администрации производились телесные наказания», — сообщают комментаторы). Напротив, Негодяев «размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов» — аналоги чему также можно найти в последующей отечественной истории.

Понятие «цивилизация» градоначальниками определялось как «наука о том, колико каждому Российской Империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит».

Отношение к законам и реакция власти на любое действие народа тоже раз и навсегда определены глуповскими градоначальниками: Бородавкин «не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал втихомолку устав „о нестеснении градоначальников законами”».

Из тех же предпосылок любая активность со стороны «обывателей» традиционно воспринимается властью как бунт. «По местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича; все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация (впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш-Кильдибаев)».

Принципиальное «нестеснение законами» так привычно и верхним, и нижним этажам, что любые, даже очевидно криминальные действия начальства кажутся «нормальными» и если вызывают возмущение, то слабое и ненадолго — потому что никто не знает правил игры. Когда один из правителей и его люди «переловили кур» у жителей, те было огорчились, но быстро успокоились: «подумали, что так следует „по игре”».

«Стилизация» под летопись с ее неструктурированным повествованием, не отделяющим «важные» события от частных и случайных, в случае «Истории» показывает еще один важный аспект российской философии политики: в отношении администрации и ее поступков нет ценностной иерархии, все, что совершает власть, важно.

Власть превыше всего, и даже наши Ахиллы появляются не сами по себе, как следует по «лживой еллинской мудрости», а «поставлены от начальства».

Летопись, в отличие от романа, не предполагает и развития сюжета. Кульминации и развязки быть не должно, равно как и прогресса. Власть вечна, дана от Бога, поэтому набор повторяющихся действий начальников, их приказов, последующей отмены этих приказов и их возрождения — вот ее принцип и жизненный цикл, бесконечный, называемый стабильностью и тем самым вселяющий в обывателя чувство благоговения и уверенности. Однако, чтоб обыватель, успокоившись, не начал рефлексировать, отечественная власть обращается еще к одной вечной (благодаря своей счастливой успешности) стратегии: держать помянутого обывателя в состоянии постоянного изумления и страха и время от времени производить изменения во внешних атрибутах.

«...По мере того, как развивалась свобода, нарождался и исконный враг ее — анализ. С увеличением материального благосостояния приобретался досуг, а с приобретением досуга явилась способность исследовать и испытывать природу вещей», — объясняет летописец. — «С этим, впрочем, градоначальники обычно успешно боролись».

Власть выступает важным героем и объектом художественного анализа и в большинстве других текстов Салтыкова-Щедрина. Так, отношения высшей администрации к своим ставленникам прекрасно описаны в сказках «Медведь на воеводстве» и «Сказке о ретивом начальнике, как он своим усердием вышнее начальство огорчил»: жизнь среднего властного звена тоже непроста (не вовремя съеденный мелкий чижик напрочь лишает воеводу общественного одобрения, а привычные схемы и стратегии могут устареть и перестать действовать).

Салтыков универсален еще и в том, что к выбору объектов для злой сатиры подходил совершенно демократически: ругал всех. Основным объектом, конечно, была реакционная власть и консерваторы. «В сказке нашла весьма реалистическое отражение эпоха реакции царской России 80-х годов прошлого века с ее ретивыми администраторами-реакционерами... Эти черты присущи правящим реакционным классам любой капиталистической страны. И. В. Сталин в докладе о проекте Советской Конституции использовал этот щедринский образ для разоблачения фашистских критиков из германского официоза...» — представляют опыт интерпретации упомянутой «Сказки о ретивом начальнике...» комментаторы к изданию 1951 г. От Салтыкова же досталось и другому полюсу — «нигилистам», которые «суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты»: оскорбление страшное. Третьей стороной конфликта (и тоже объектом сатиры Салтыкова) были почвенники из журнала «Эпоха» во главе с Ф. М. Достоевским: Салтыков написал против них «Стрижей», а те про него — «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах».

Не забывал Салтыков и либералов — от умеренных («Премудрый пискарь») до обычных («Либерал» и гениальный «Карась-идеалист»). «Карась» вновь повествует не столько о либералах-идеалистах (с ними все понятно), сколько о власти и ее практиках. Власть часто действует дурно не по специально продуманному сценарию, а просто исходя из своей сути и устройства. Щука не хотела глотать карася («...карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста»), но проглотила, потому что «хайло» ее так устроено.

«История одного города» — наш отечественный эпос, только искусственно созданный, но чем он хуже «Энеиды» Вергилия? Ничем, и даже лучше, так как рассказывает и о прошлом, и о настоящем, и о будущем, а в роли эпического героя у Салтыкова — не мифический Эней, но вечная настоящая власть.

Поиск и неизменное нахождение удивительных соответствий в архетипическом Глупове и фактах истории России (вплоть до самых свежих) — спорт увлекательный, но грустный и, кажется, бесперспективный.

Салтыков-Щедрин создал набор идеальных формул и образов для описания политического, зеркально отобразил российскую действительность (зеркало кривое, но оттого, как это ни парадоксально, не менее правдивое) и, возможно, совершил тем самым невольный акт злого литературного колдовства: стер различие между «правдой» и «поэзией» — и мы застряли в вечном Глупове. При всем уважении к таланту и провиденциальным способностям М. Е. Салтыкова — нельзя ли нам другого архетипического мага?